赵赶鹅。

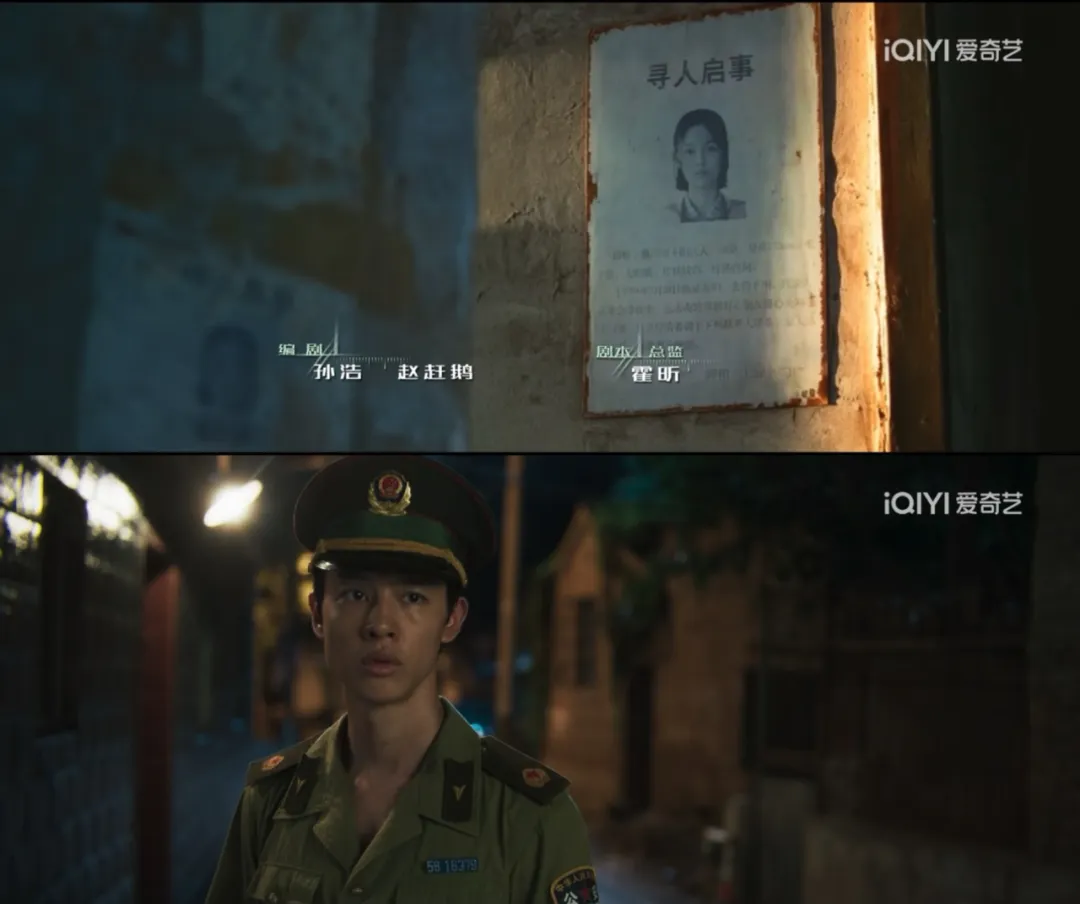

最近在追爱奇艺迷雾剧场新剧《树影迷宫》的观众,对这个名字一定不陌生。

在剧中,这是尹昉饰演的那位,跨越十余年执着追查“胡同杀手”的片警的外号。再细心一些的观众可能会发现,戏外这部剧的署名编剧同样也叫赵赶鹅。

如果有哪位细心的观众还关注点话剧新闻,应该很容易联想到短短两年间已经连排两部的“沉浸式戏剧”《大真探赵赶鹅》系列。

是的,这三个赵赶鹅都是同一个“人”。

而让“赵赶鹅”从生活走进故事,从幕后走向台前,从舞台又走上屏幕的并不是什么影视IP操盘手,而是非虚构故事自媒体“天才捕手计划”。

最近几日,随着慢热的《树影迷宫》逐渐凭借口碑扩散至大众追剧群体,关于“赵赶鹅是谁?”和“原型案件怎么破的?”的讨论,逐渐在社交媒体酝酿热度。

而在创作端,对源自非虚构自媒体的故事IP也兴趣渐浓。

《树影迷宫》《边水往事》的“两击两中”《树影迷宫》的署名编剧有两位。一位是本剧导演孙浩,另一位就是赵赶鹅。严格意义上讲,这两位都不算职业编剧。但《树影迷宫》的戏剧结构和人物塑造却时常熟稔得让人拍手称叹。

这部剧的“底版”是《大真探赵赶鹅:重案组的人性档案簿》系列小说中的《胡同罪恶回忆》一章。作者赵赶鹅是有着多年刑警生涯的一线办案人员。

他在序言中坦露,自己写下这些文字的原因,就是想要探究“人是如何走上犯罪道路的”。

在大多数案件的审讯口供中,往往都只有犯罪过程的交代,没有内心活动的坦白。而他记录下这一个个人性的黑暗碎片,就是想要传递一个警醒:

“一个正常人心中微小的阴暗面,如果被酝酿到一个极端,就可能造成悲剧。”

回到《胡同罪恶记忆》这个“底版”。

故事是个短篇,读完只消半个小时。全篇从年轻刑警小林(剧中改名赵赶鹅)的视角展开。主线确实是跨越十三年的“胡同杀手”追捕,但主题表现的是罪案中人性的无常和不可琢磨,以及一个年轻警察在遭遇心结案件后,所必然经历的溃败、磨砺和内在的重生。

至于悬疑剧非常看重的情节逻辑性,反而不是这个故事的长板。

换句话说,正是因为来自真实办案经历,有时线索的追查、新嫌疑人的引入靠的是办案刑警的直觉,变成故事反倒显得有点随机了。

从小说到剧集,改编的工作量是巨大的。

《树影迷宫》的编剧团队,不仅完成了大量的情节充实、疏通和人物完善的工作,还给剧集补充进了一个类似“树影”的叙事结构:

胡同就像一条条伸出去的树枝,居民们就像寄生枝头树叶,而嫌疑人就好像是颜色不同的败叶。在大树投下的树影中,不同颜色的树叶是分辨不清的。冉曦和赵赶鹅这一老一少两位片警就只能捋着树枝,随影追形。

他们在这片胡同里钻来钻去,撞了南墙就回头重新来过。一个嫌疑人接一个嫌疑人地排查,如此故事便长进了胡同,有了形状。

《树影迷宫》并非孤例。近两年来,通过巨大的改编工作量将打着“真人真事”标签的坊间奇闻转化为好剧的,还有引起一时轰动的《边水往事》。

而这两部剧的故事原型,都是在非虚构自媒体“天才捕手计划”的组织下创作、发表并集结出版的。

“天才捕手计划”故事IP影视化的“两击两中”,可以归因为“真实自有万钧之力”。但确实也不由得让影视从业者感慨一句——讲故事的天赋,有时真的不按职业来分配。

那在长剧“新故事”匮乏的当下,非虚构自媒体又能扮演怎样的角色呢?

有的非虚构,有的“先虚构”目前,进入影视化流程较多的“非虚构”自媒体IP主要有两类。

一类是以天才捕手计划、故事FM为代表的,像蒲松龄一样“茶盏换故事”的非虚构自媒体。

这类自媒体与传统的特稿平台有相似之处,但更强调“自述性”。

也就是说,不是以第三视角去调查具有社会价值的新闻事件。而是发掘真实发生的、情节性强的私人故事,有偿请故事亲历者说出或者写出自己经历过的故事,经过编辑的完善形成稿件或播客内容。

而后经过出版和进一步商业化,寻求影视化的机会。

换句话说,这是一个从海量的“素人”经历中筛淘故事素材,教授“素人”写作,同时保持高频更新的一类非虚构自媒体。

以“天才捕手计划”为例,这是一个擅长发掘“关于人命和人性”类故事的非虚构自媒体平台。故事题材主要包括职业、罪案、历史(包括战争)、传奇(普通人的传奇经历)四大赛道,整体风格强调黑色、现实和奇观。

在发展成熟期,“天才捕手计划”能实现一周三更的持续上新频率,并拥有紧跟社会情绪和议题的选题策划能力。如果放到剧集生产的流程中来,这其实就是一个日日转动的庞大、高效的策划团队。

如此,便也很好理解,为何大部分影视和舞台转化的非虚构IP都来自此类自媒体平台。

除了以上提到的《树影迷宫》《边水往事》,改编自故事FM旗下非虚构故事《我和索马里海盗的生死交易》的《海盗船》目前也已经为伴山影业备案,形式为14集的短剧集。

话剧舞台上,还有《单宁》(改编自知名罪案分析写作公众号“没药花园”上发表的一篇非虚构案件分析文章)、《真爱酒馆》(改编自故事FM上三则真实故事)、《踏血寻痕》(改编自“真实故事计划”以痕检师刘神隐为主角的真实故事)等先后上演。

另一类则是以和毛利午餐、反裤衩阵地为代表的KOL类非虚构自媒体。

这里自媒体的个人属性相当鲜明,写作者一般以生活记录和社会观察类的杂文见长,拥趸甚众。

一般来说,这类自媒体并不需要售卖影视版权,就可以实现商业化变现。但少数主理人选择了作家化的发展方向,基于自身经历和精辟观察创作长篇(可能是小说,也可能是系列化的非虚构写作),由此敲开了影视化的大门。

比如,2024年上线的家庭生活剧《小夫妻》,便改编自毛利家庭纪实文学作品《全职爸爸》。

从改编成果来看,原著松弛、喜感但略显松散的情节很难直接转化,但至少带来了爸爸带娃的新鲜故事视角,和一些非沉浸育儿生活而不可知的一些细节。

但更多的非虚构自媒体主理人,还是选择了写小说。

比如,“反裤衩阵地”主理人王欣,继短篇小说集《北京女子图鉴》后,于去年出版了中长篇小说《不理想的妻子》。

这部围绕五位女性展开,讲述当代都市不同阶层女性的生存困境的故事,目前已确定由新丽电视开发为都市剧《此刻生活》,演员阵容确定为唐嫣、俞飞鸿、古丽娜扎、朱珠和张歆艺。

从剧集概念看,类似的女性群像剧仅新丽前些年就开发过不少,实在算不上新鲜。如果说有什么能打动腾讯视频大手笔开发,那一定是王欣对都市真实生活细节的敏感以及犀利、清醒的视角。

尽管通过写小说,主理人实现了从非虚构转成了“先虚构”,但这类影视化事实上还是购买了一个自媒体主理人超出小说范围的智力资产。

当下性的“捕手”放到五、六年前,自媒体公号文的影视化,别管是不是非虚构都会被贴上浅薄的标签。

然而,在短剧如洪水猛兽一般的当下,恐怕再没有人会小看“即刻反馈”的威力。而非虚构自媒体故事IP又堪称当下性的最佳“捕手”。

它速度快、基数大,还总能找到现实生活中最“委屈”的人。委屈的人,一般心里都憋着故事。憋着故事的人,是最好的讲故事的人。

除了替影视创作解决当下性难题,非虚构类故事IP似乎还能一定程度上解决剧集行业中,目前处于胶着状态的一个矛盾:是导演中心制还是编剧中心制?

《树影迷宫》给出的参考答案是,都不是,而是故事中心制。你看,只要故事“底版”足够好,只要愿意携手并进,一个非头部导演和一位刑警出身的写作者,不是也能磨出好剧本吗?

【文/卞芸璐】