国庆档之后,自然是院线电影的淡季,特别是在目前这个电影市场情况下,更是如此。莱昂纳多主演的《一战再战》口碑上佳,但票房也就不指望了,上映一周,只有2400多万。也就是在这样的情况下,一些小众的文艺片,比如今天要说的这部纪录片《胡阿姨的花园》,则会挤进这个时间段在全国艺联专线上映。

01 主创与获奖成绩

本片获得国家电影事业发展专项资金资助,并在2024年的上海国际电影节上获得了金爵奖最佳纪录片奖;2025年4月,在莫斯科国际电影节上获得最佳纪录片奖,同年10月在第25届弗拉哈迪国际纪录片电影节上获得国际评审团银奖。国内定于今天(10月23日)正式上映,我在22日这天晚上,去北京万达影城CBD店参加了本片的首映礼。

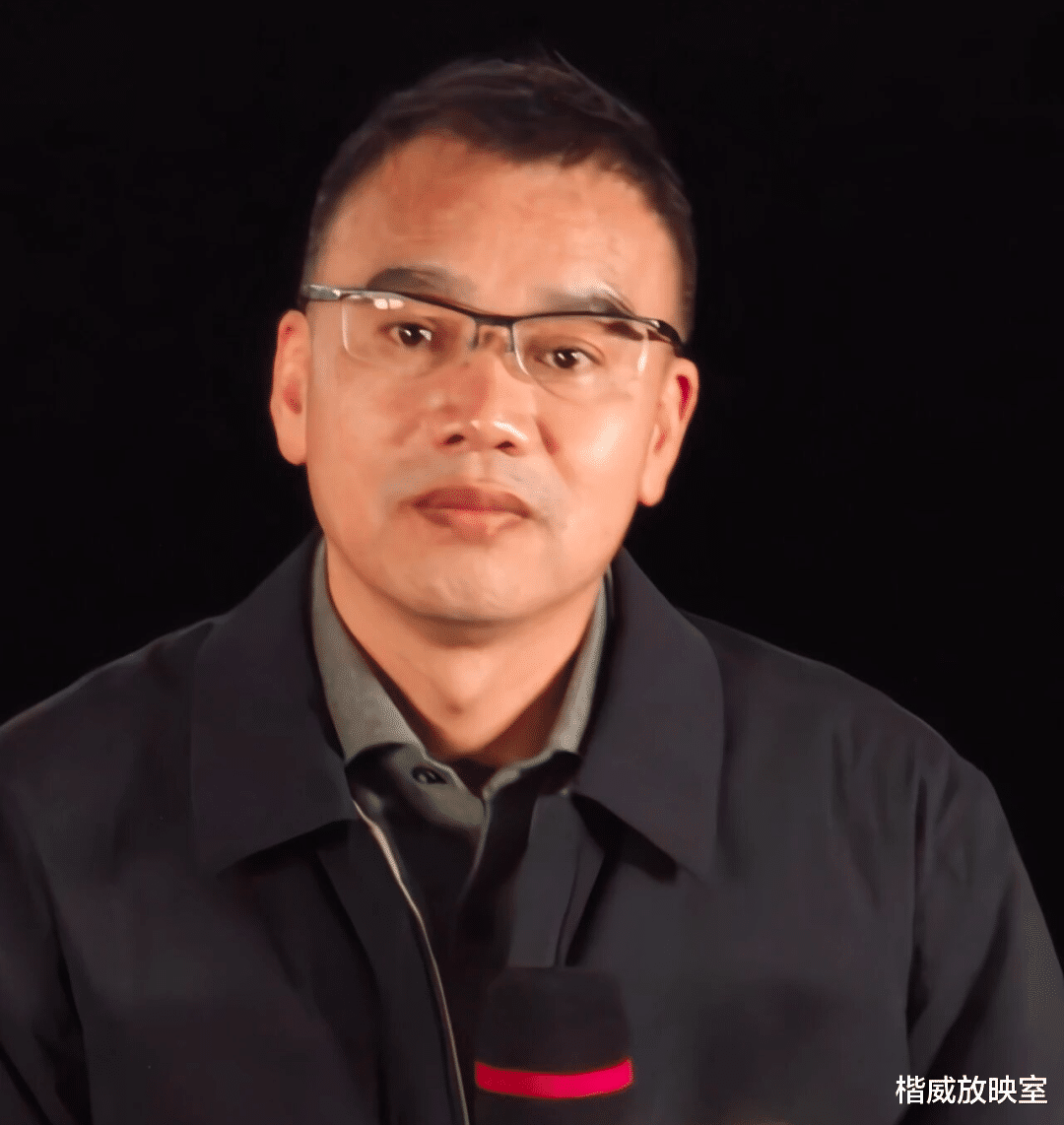

导演兼制片人潘志琪是浙江传媒学院的教师。本科毕业于西安美术学院,研究生就读北京电影学院艺术硕士。从他现场发言的腔调,就能看出是一个说话温和,不疾不徐的知识分子。他拍摄的纪录片除了《胡阿姨的花园》外,还有《迷藏》、《24号大街》、《逐花人》等作品。

近年来,他的纪录片项目先后与NHK(日本)、KBS(韩国)、PTS(中国台湾)、Mediacorp(新加坡)等电视台国际联合制作。除了在国内电影节获奖外,其作品也入选过IDFA荷兰阿姆斯特丹国际纪录片节长片主竞赛单元以及英国谢菲尔德纪录片电影节短片竞赛单元等。

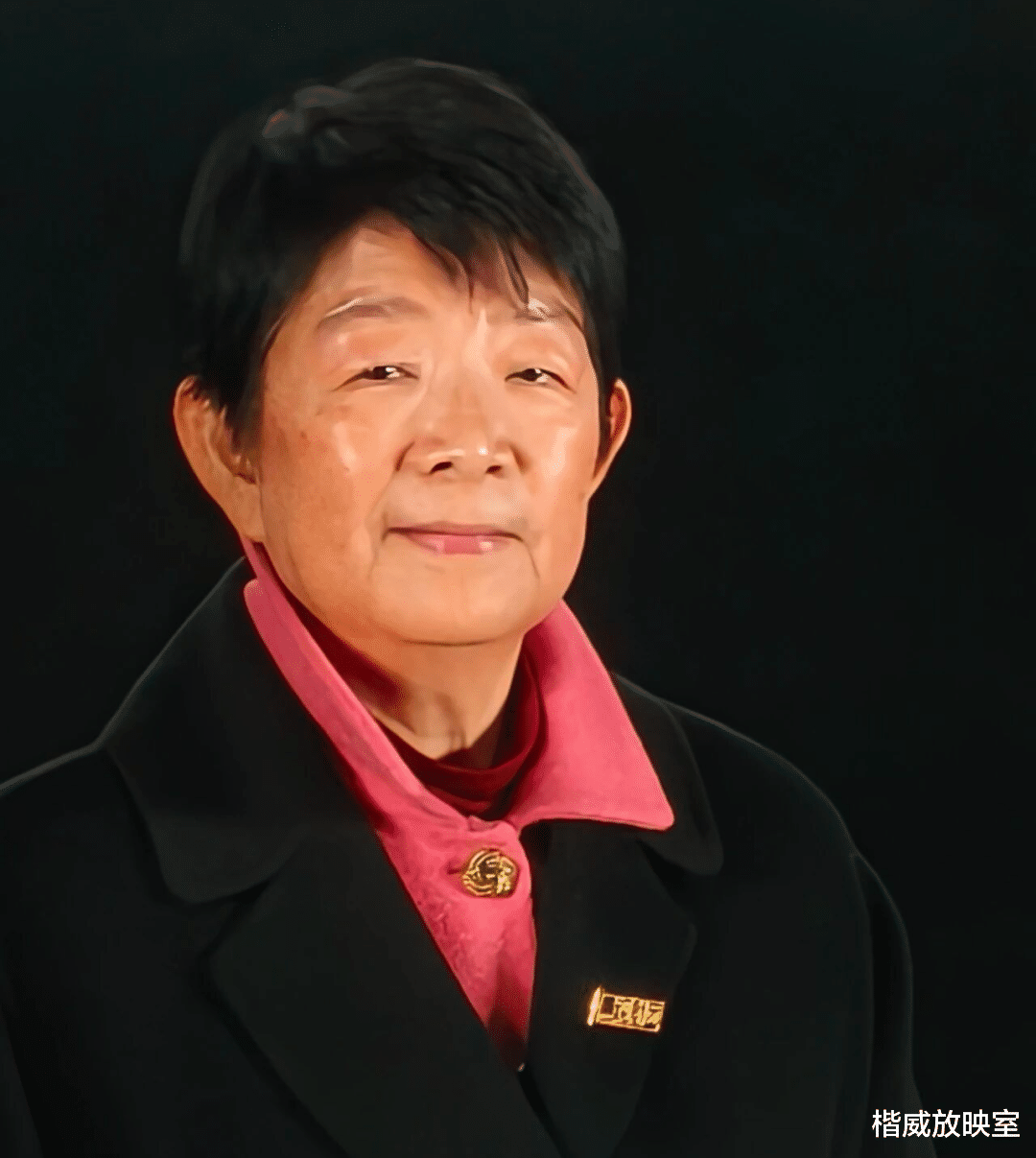

另一位与他合作的制片人陈玲珍女士,是库里影视制作公司联合创办人暨董事长;CNEX 联合创始人,首席执行官。她自1990年起即协助徐小明导演创办徐小明电影工作室,并参与由徐导演担任监制/导演的三城记系列作品的国际联合制作人的工作。

多年来,陈女士也参与了各种文艺片和纪录片的创作,是80多部纪录片作品的制片人或监制,她的另一个身份是非营利民间文创组织CNEX Foundation以及视纳华仁文化传播股份有限公司(CNEX Studio)的共同发起人及首席执行官。而这样的陈玲珍其实早年毕业于台湾铭传大学,主修国际贸易,在商业领域打拼多年,其商界辉煌业绩,这里就不再赘述。

活动现场,潘志琪和陈玲珍都分享了很多关于这部影片的创作感受。这部影片拍摄的缘起,要追溯到2010年,潘志琪在重庆十八梯寻找拍摄素材时,遇到了神奇的胡阿姨,在了解过她和儿子两人的生活状态后,潘志琪被他们的坚韧和精神世界里闪光的地方所打动,于是就决定以这两个人作为拍摄对象。

这个决心一下,就从2012年拍摄开始,一直拍到了9年后的2021年,长达九年的时间,积累了大量的生活素材。对创作来说,完成拍摄后的取舍也和拍摄过程同样重要,也才有了最终100分钟左右的成片,据说还有一个52分钟的电视版。

在拍摄《胡阿姨的花园》这部纪录片近十年的时间里,大多是潘志琪一个人扛着摄像机跟拍。除了完成本职工作外,潘志琪只要有时间就过来继续完成追踪拍摄,这份坚持逐渐得到回应。在2016年的12月15日,本片就荣获了广州纪录片节2016“中国故事”国际提案大会十佳方案。

02 胡阿姨和她的废墟花园

重庆解放碑和十八梯都是这座3D魔幻城市有名的文化地标。但是在十几年前,十八梯还是另外一番面貌,在成为旅游打卡地之前,这里的“小旅馆”中曾住着一位靠捡垃圾为生的胡阿姨。说是旅馆,其实是破旧不堪的废墟房屋,里面的环境是大多数人无法想象的阴暗与肮脏。但就是这样地狱般的环境里,住着苟且偷生的人,他们是胡阿姨的租客。

也正是这样的环境下,在肮脏之地里,却有内心善良纯洁之人撑起的一片天地,里面住着类似吃低保的人、无家可归的人、打工仔、残疾人等等,总之都是些需要救济,生活在绝望中的贫苦之人。虽然胡阿姨自己也因为此前个人的原因穷困潦倒,但她的精神世界没有垮掉,才让她有精力和动力每天拖着沉重的垃圾去卖钱度日。

之所以说这里能被称为花园,也是因为胡阿姨除了卖掉垃圾和废品外,她还会把那些废弃之物利用起来,变废为宝,来装点她身后的废墟旅馆。比如她会把泡沫塑料做成的大蘑菇扛在肩头,把类似游乐场用到的恐龙脑袋和恐龙蛋背回来,甚至充满想象力的,让塑料假人给自己的废墟旅馆站岗。

而能让废墟焕发一些生机的,就是胡阿姨捡来的那些塑料花之类的物件,它们原本应该就是人们用来装点生活的,但是被使用过之后,终将有被遗弃的一天。但是胡阿姨会把这些被人抛弃的“花朵”重新用来点缀在别人眼中看似灰暗的家园,正如她救济“旅馆”中同样被社会抛弃的灵魂。

说是救济,也是因为虽然租客会给她房租,但也就是几块钱而已,甚至有些人交不上房租,也就那么欠着,甚至胡阿姨还会给这些人准备吃的。看胡阿姨自己描述的那样,应该是去找一些残羹剩饭来加热,这对于需要果腹的租客们来说,已是“佳肴”,更何况,胡阿姨自己也吃这些东西。

这里自然有一直待下去,始终找不到落脚点的长期租客,也有相当一部分人是能交得起房租的过客。正是胡阿姨在他们最困难的时候,伸出援助之手,至少给这些人一个可以安歇和避风挡雨的地方,这正是胡阿姨平凡之中的伟大之处。

03 母子之间的相处

而这样的胡阿姨,还有一个儿子少斌,不太理解母亲这种捡垃圾为生的行为,至少他们还没有必要住在这样的地方。少斌因严重的眼病对生活产生绝望,但他有自己的住处,有着与这个时代同步的生活环境。他的精神世界和母亲形成对比与反差,他大部分情况下是悲观的,总是觉得哪天自己就离开这个世界了。

在现实世界里,即使没有编剧撰写剧本,也少不了戏剧性的情节。少斌为了安抚母亲,还在自己做保安工作的时候,拍了张业主小孩的照片,骗自己的母亲说自己已经结婚生子,妻子的照片也同样是从网上找来的。可见,科技的进步,恰恰为少斌撒谎提供了更多技术支持,同时侧面说明,少斌还是跟上了时代步伐的年轻人。

少斌的眼病,是最怕病毒和细菌的,所以即使每次他会来废墟花园看望母亲,也基本上不太愿意走进那个阴暗的房间里去。每次来十八梯,临近废墟的时候,他都会故意咳嗽两声,表明他的来到,母亲对他的声音会比较敏感,然后迎出来与他交谈。

随着时间的推移,十八梯被拆迁,胡阿姨想要另寻他处的计划也不能如愿。城市旧貌换新颜,但对胡阿姨和租客们来说,就是告别一段难忘的岁月,这里虽然是被众人忽视之地,却有着普通人生死相依的过往。

少斌找到新的保安工作,就把母亲接到自己租的房子来住。以前那个房子有合租的人,现在少斌已是独自一人生活,安排一个上下铺,还是足够两人生活的。但是母子间的价值观碰撞就多起来,难免发生冲突和口角。

在少斌从前那个房子里,胡阿姨还是把自己捡的破烂拿过来,说是给儿媳和孙子的礼物。少斌很气恼,直接把那些破烂扔到门外。一方面,那些物件本来就被人遗弃,只是胡阿姨又捡了回来;另一方面,也是不想暴露自己没有成家的谎言。

当然,母亲早晚还是会知道,也只能瞒过一时,以胡阿姨的性格,也不会多说什么。在新房子里,睡在上铺的胡阿姨,还是会把捡来的东西堆砌起来,少斌知道抱怨也没用。比如阳台上,就堆着一些母亲要去卖掉换钱的纸箱子。

04 与社会的连接

除了救济那些生活在绝望边缘的人群,胡阿姨也会找到帮自己捡垃圾的帮手,是一个苦命的男孩,跟随她跑东跑西。只有这样的人会不嫌弃她,会和她生活在一个屋檐之下,做了很多少斌不会去做的事情,是个得力的助手。毕竟她在这些人没有出路的时候,给予过最及时的帮助。

在维护废墟花园十几年的时间里,自然少不了有感恩胡阿姨的人,比如纪录片里,就表现了一个管她叫干妈的中年女子。带着两个儿子,应该是个在解放碑广场上,和胡阿姨聊天。她就是要让儿子吃上好的,过上好日子,还劝胡阿姨要改变观念。但某种程度来说,这个女人和胡阿姨显然是两个世界的人。

有感恩她的人,也就会有嫌弃她的人。说实话,我没有完全理清胡阿姨被骗或者说欠别人钱这件事的脉络是怎样的,只有靠只言片语的信息拼凑出大概的样貌。但能够看出来,她会在路上遇到逼她还债的女子。对方看到摄像机,就急忙用手挡住不让拍摄,估计是之后谈妥了,镜头还是表现了她和胡阿姨掰扯的一段话。

好在,无论有多少困难,还是会有人看到胡阿姨做出的奉献,面对这样一个给他人送去温暖和希望的人,还是会被更多人关注,无论是当地居委会,还是民间组织,片中虽未注明,但也能看出来,他们提着生活用品去废墟花园中看望胡阿姨;还有曾经来过的国外游客,给胡阿姨写了明信片上,把她当成一个有趣的艺术家。

总体来说,胡阿姨以及住在花园里的那些人一样,是容易被忽视的,也正像此类纪录片的命运一样,是大众很难接触到的影片,希望更多人的言说与推广,能让像这样的废墟中的微光,被更多人看到。