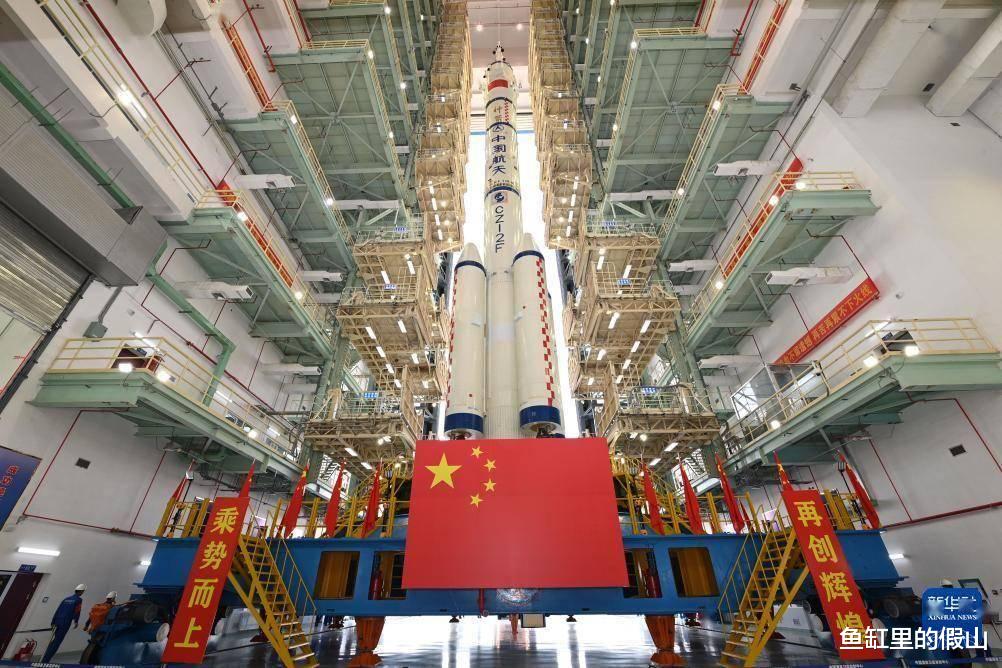

神舟二十二号将在 2025 年 11 月 25 日发射,但这一次,它不载人,只执行货运任务。曾经作为“发一备一”的救援飞船,它在神舟二十号被撞击这一突发事件后提前顶上了位置,如今再次改任务性质,也引发一个问题,既然不载人,逃逸塔还需要吗?

很多人只看到了任务变化,却忽略了背后更关键的一点:中国的航天工程根本不是“临时应变”,而是把所有可能性都提前写进预案。神舟二十二号的用法变化并不是“意外选择”,而是体系化设计在不同场景下的自然切换,这也正是中国航天的深层优势所在。

神舟二十二号原本是备用飞船,也就是一旦空间站乘组在轨出现不可控风险,它就能以最快速度发射,将航天员带回地球或把替代人员送上轨道。作为救生系统的一部分,它必须全时处于待命状态,从推进剂加注到系统检查,都要维持“随时可发”的节奏。而如今,在神舟二十号任务受撞击影响、整体节奏被迫提前的背景下,它被重新分配为货运任务,本质上体现的是航天工程的冗余设计和高效调度。

然而,任务变成无人,是否意味着火箭可以“不带逃逸塔”?这里涉及一个普通人容易误解的问题:逃逸塔确实是为了救航天员,但飞船的设计逻辑并不是“任务不同就随便拆件”。

首先,中国的神舟飞船与长征二号F火箭是成体系研发的。“带不带塔”不是一个把螺丝拧下来那么简单的事情。逃逸塔不仅仅是一个装置,而是飞船整体结构、质量配置、气动平衡、飞行控制逻辑甚至火箭飞行剖面的组成部分。如果临时决定拆除,需要重新进行力学评估、控制参数调整、软件验证、地面试验等一系列流程。任何一个环节简化都可能带来新风险,反而更耽误时间。

其次,逃逸塔虽然主要用于载人逃生,但其在飞行初段还承担空气动力稳定和姿态控制的功能。即便不载人,保持原有结构反而是最安全、最稳妥的选择——航天从来不是“能省就省”,而是“能稳就稳”。

从历史经验看,中国从未因为无人任务就仓促取消逃逸塔。尤其是在紧急情况下改任务性质,核心目标一定是“最低变更原则”,任何改动都必须确保影响最小化。神舟二十二号要执行的是临时调整后的货运任务,本就需要在极短时间内完成发射准备,更不会冒险去做影响结构和飞行控制的“大手术”。

从另一个角度看,这一次神舟二十二号改为货运,不仅是对神舟二十号事故后节奏的修补,更是对整个中国空间站运行体系韧性的证明。航天计划并非按固定时间轴直线推进,而是一个复杂的动态系统。国际空间站在过去二十多年里因为技术故障、补给问题、政治变化不断改计划,而中国空间站却展现出一种几乎工业化生产般的稳定节奏。这种稳定并不是来自“运气好”,而是来自于一整套冗余、备用、预测性设计。

中国之所以能在发生飞船被撞击这种“概率极低但风险极高”的事件后仍能保证航天员稳定工作,靠的不是临场应急,而是提前部署的“发一备一”体系,这正是神舟二十二号存在的意义。

所以,神舟二十二号改货运、继续使用逃逸塔,并不是“浪费”,而是中国航天体系成熟的体现。正因为中国在每个环节都坚持“最安全路径”,我们才能在突发事件后迅速调整、不影响全局任务。

几十年来,世界航天史告诉我们:不是飞得最快的国家最强,而是能够在各种不可控事件下保持节奏不乱的国家最强。美国如今的登月计划一次次被商业公司拖慢,日本和欧洲的空间站计划多年停滞不前,而中国的每一次发射都用事实说明,可靠的体系才是最高级的技术。