在华夏大地的历史长河中,儒家文化与中医宛如两条奔腾不息的河流,看似各自流淌,实则相互交融、彼此渗透,共同塑造着中华民族独特的国民性。它们之间的关联,就像一场精心编排的舞蹈,每一个动作都蕴含着深厚的文化密码,等待着我们去揭开那神秘的面纱。

等级之序:从朝堂到药方的奇妙演变

“君臣佐使”“君臣父子”,这两个在儒家文化里根深蒂固的等级概念,宛如一颗种子,在中医的土壤中生根发芽,演变成了中医组方的“君臣佐使”理论。在古代的朝堂之上,君主高高在上,臣子各司其职,共同维系着国家的稳定。这就好比一场盛大的交响乐演奏,指挥家(君主)掌控着全局,各种乐器(臣子)按照特定的节奏和旋律演奏,才能奏出和谐的乐章。

而在中医的世界里,方剂中的君药就如同朝堂上的君主,是治疗疾病的主要力量;臣药则像忠诚的臣子,辅助君药增强疗效;佐药如同智囊团,既能制约君臣药的毒性,又能辅助治疗次要症状;使药则像信使,引导诸药到达病所。据统计,在经典的中医方剂中,超过八成都遵循着“君臣佐使”的配伍原则。这种从社会等级到医学理论的演变,不仅体现了儒家文化对中医的深刻影响,更展示了中华民族将社会秩序与自然规律相融合的智慧。

伦理之网:家庭与五行的微妙关联

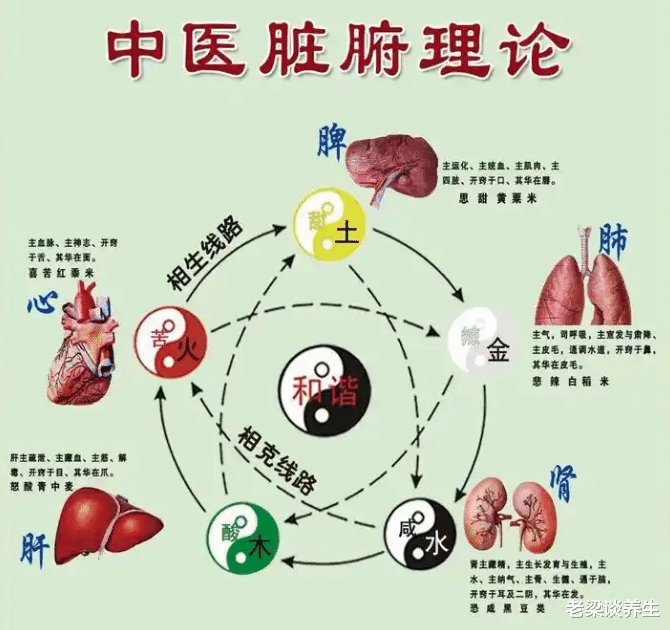

君国家庭伦理中的相生关系概念,就像一条无形的丝线,巧妙地编织进了中医的五行母子相生相克理论之中。在家庭里,父母与子女之间存在着一种天然的相生关系,父母养育子女,子女传承家族。这就如同五行中的木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,循环往复,生生不息。

而在中医理论中,五脏之间也存在着类似的相生相克关系。肝属木,心属火,肝木生心火,就像父母对子女的滋养;心火生脾土,脾土生肺金,肺金生肾水,肾水生肝木,形成一个完整的循环。同时,五行之间还有相克的关系,如木克土、土克水、水克火、火克金、金克木,这又如同家庭中的相互制约和平衡。如果这种相生相克的关系失衡,就会像家庭中出现矛盾一样,导致疾病的发生。有研究表明,在多种慢性疾病的发生发展过程中,都存在着五行失衡的影子。

德行之光:仁义礼智信与五脏五志的呼应

儒家倡导的“仁义礼智信”,如同五颗璀璨的星星,照亮了中华民族的道德天空,同时也演变成了五脏的五志个性。礼,代表着慈爱和礼让,就像心脏一样,温暖而充满活力,对应着五志中的喜;义,象征着公正和正义,如同肺脏,清爽而通透,对应着忧;仁,体现了尊重和秩序,就像肝脏,沉稳而有序,对应着怒;信,意味着诚实和守信,如同脾脏,包容而消化万物,对应着思;智,代表着智慧和志气,就像肾脏,深沉而坚定,对应着恐。

这种对应关系并非凭空而来,而是有着深刻的生理和心理基础。当一个人的道德品质出现问题时,往往会影响到相应的脏腑功能。比如,一个长期缺乏仁爱之心的人,可能会经常感到烦躁易怒,这其实是肝脏功能受到影响的表现。据心理学家调查发现,道德修养较高的人,患心理疾病的几率明显低于道德修养较低的人,这也从侧面印证了“仁义礼智信”与五脏五志之间的关联。

医德之魂:君子之道与医者仁心的交融

“君子予以义,小人予以利”“君子怀德”“己所不欲勿施于人”,这些儒家经典中的话语,就像一把把火炬,照亮了中医医者父母心的职业道德之路。在古代,一位真正的君子,行事以义为准则,心怀仁德,能够设身处地为他人着想。而中医医者,也将这种君子的品德融入到自己的职业中。

他们看病时,不图名利,只想着如何治愈患者的疾病,就像父母对待自己的孩子一样,全心全意地付出。有一位老中医,行医几十年,从未收取过患者的高额诊金,对于贫困的患者,还会免费赠送药物。他常说:“己所不欲,勿施于人,我自己生病时希望遇到好医生,所以我也要成为这样的好医生。”正是这种高尚的医德,让中医在民间赢得了极高的声誉。据调查,超过九成的患者认为,医德是选择医生时最重要的因素之一。

处世之智:油滑之道与因势利导的治技

“无可无不可”的处世态度,经过孟子的进一步发展,成为了“经权之辨”,而儒家文化塑造的这种“油滑之道”,包含了规避风险、顺势而为的生存策略,以及见风使舵的处世之道,竟然奇妙地演变成了中医因势利导的治疗技巧。在生活中,一个懂得“经权之辨”的人,就像一位灵活的水手,能够根据风向和水流的变化,及时调整船帆和航向,顺利到达目的地。

而在中医治疗中,医生也需要根据患者的体质、病情以及外界环境的变化,因势利导地制定治疗方案。比如,在治疗外感疾病时,如果患者体质强壮,病情处于初期,医生可能会采用发汗解表的方法,因势利导地将病邪排出体外;而如果患者体质虚弱,病情较重,医生则会采用扶正祛邪的方法,先增强患者的体质,再逐步驱除病邪。这种因势利导的治疗技巧,就像一场精彩的战术指挥,能够根据战场形势的变化,灵活调整作战策略,取得最终的胜利。

中庸之道:半表半里与阴阳平衡的辩证

非此非彼的中庸之道,以及“执其两端而叩之”的辩证思维,主张在矛盾对立中寻找平衡点,这一理念演变成了中医半表半里的枢机理论和阴阳平衡的辨证论治思想。中庸之道就像一条中间的道路,不偏不倚,恰到好处。在中医看来,人体的健康状态就是一种阴阳平衡的状态,当阴阳失衡时,就会产生疾病。

半表半里的枢机理论,就像一个关键的枢纽,连接着表和里。当病邪处于半表半里之间时,既不在体表,也不在体内,此时治疗就需要采用和解的方法,调和阴阳,使病邪排出体外。比如,小柴胡汤就是治疗半表半里证的经典方剂,它能够调和肝胆脾胃的气机,恢复阴阳的平衡。据临床统计,小柴胡汤在治疗多种疾病时,有效率达到了百分之七十以上,这充分证明了阴阳平衡和半表半里理论的科学性。

内求之思:正心修身与中医思维的契合

儒家重视“正心、修身”为先逻辑的内求思维方式,与中医重视哲学辨证和象思维模式不谋而合,同时也提倡“正气存内,邪不可干”的防病思想。在儒家看来,一个人的内心修养和品德培养是至关重要的,只有内心正直、品德高尚,才能抵御外界的诱惑和干扰。

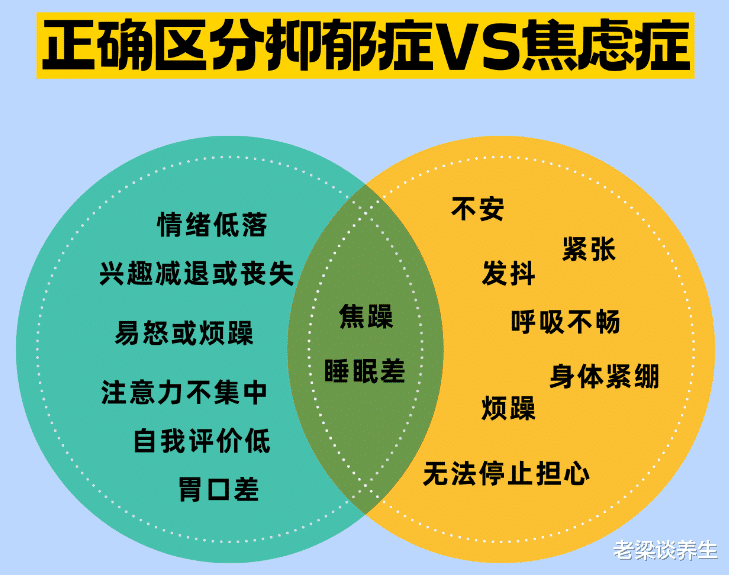

而在中医理论中,人体的正气就像一道坚固的城墙,能够抵御病邪的入侵。如果一个人能够保持内心的平静和善良,注重自身的修养,那么他的正气就会充足,不容易生病。相反,如果一个人内心浮躁、品德败坏,就会导致正气虚弱,容易受到病邪的侵袭。有研究表明,长期保持积极乐观心态的人,免疫力明显高于长期处于焦虑和抑郁状态的人。

和解之韵:君子和而不同与中医和解理论的共鸣

“君子和而不同”,这一儒家经典理念演变成了中医的和解理论,如“阴阳平和”“气血和平”“脏腑调和”等,以及治法中的“和”法。在社交场合中,君子能够与不同性格、不同观点的人和谐相处,尊重彼此的差异,求同存异。

而在中医治疗中,和解法就像一位和谐的调解员,能够调和人体内部的矛盾,使阴阳、气血、脏腑达到和谐的状态。比如,在治疗肝脾不和的疾病时,医生会采用逍遥散等和解方剂,调和肝脾的功能,使患者恢复健康。据临床观察,采用和解法治疗的疾病,复发率明显低于采用其他方法治疗的疾病。

整体之观:天下大同与中医整体观念的呼应

“天下大同”的思想,如同一只无形的大手,将世间万物联系在一起,这一思想也演化为了中医的整体观念理论。在儒家看来,天下应该是一个和谐、统一的整体,所有人都应该相互关爱、共同发展。

而在中医理论中,人体也是一个有机的整体,各个脏腑、组织、器官之间相互关联、相互影响。一个部位出现疾病,可能会影响到其他部位;同样,治疗一个部位的疾病,也需要从整体出发,考虑其他部位的因素。比如,在治疗头痛时,中医不仅会关注头部的症状,还会考虑患者的肝、脾、肾等脏腑的功能,因为这些脏腑与头部有着密切的联系。据系统医学研究,采用整体观念进行治疗的疾病,治愈率比单纯采用局部治疗的方法提高了百分之二十以上。

养生之慧:克己复礼与清心寡欲的养生

“克己复礼”“存天理灭人欲”,这些儒家思想演变成了中医“清心寡欲”的养生智慧。在儒家看来,一个人应该克制自己的欲望,遵循道德礼仪,这样才能达到心灵的平静和身体的健康。

而在中医养生中,清心寡欲是非常重要的原则。过度的欲望会导致气血紊乱,损伤脏腑功能,从而引发疾病。比如,长期沉迷于酒色财气的人,往往会患上肝肾阴虚、气血不足等疾病。相反,那些能够克制自己的欲望,保持清心寡欲状态的人,身体会更加健康,寿命也会更长。有调查显示,清心寡欲的老年人,患慢性疾病的几率比欲望强烈的老年人低百分之三十左右。

儒家文化与中医之间的关联,就像一部精彩绝伦的史诗,每一个章节都蕴含着中华民族的智慧和哲理。它们相互影响、相互促进,共同塑造了中华民族独特的国民性。在当今这个快节奏的时代,我们更应该深入挖掘儒家文化和中医的精髓,将它们传承下去,让这份宝贵的文化遗产在新时代焕发出更加耀眼的光芒。让我们在儒家文化的滋养下,在中医的呵护下,拥有更加健康、和谐、美好的生活。

作者简介:梁世杰 中医高年资主治医师,本科学历,从事中医临床工作24年,积累了较丰富的临床经验。师从首都医科大学附属北京中医院肝病科主任医师、著名老中医陈勇,侍诊多载,深得器重,尽得真传!擅用“商汤经方分类疗法”、专病专方结合“焦树德学术思想”“关幼波十纲辨证”学术思想治疗疑难杂症为特色。现任北京树德堂中医研究院研究员,北京中医药薪火传承新3+3工程—焦树德门人(陈勇)传承工作站研究员,国际易联易学与养生专委会常务理事,中国中医药研究促进会焦树德学术传承专业委员会委员,中国药文化研究会中医药慢病防治分会首批癌症领域入库专家。荣获2020年中国中医药研究促进会仲景医学分会举办的第八届医圣仲景南阳论坛“经方名医”荣誉称号。2023年首届京津冀“扁鹊杯”燕赵医学研究主题征文优秀奖获得者。事迹入选《当代科学家》杂志、《中华英才》杂志。