公元前99年,即天汉二年,函谷关以东地区不太安定,南阳的梅免、齐地的徐勃、燕赵之地的坚卢都举兵起事了。

仿佛一夜之间,数以万计被称作盗贼的人如同野火般蔓延开来,迅速占领了好几个郡县。

他们攻占城池,打开武器库,放出囚犯,甚而将郡守、都尉捆绑起来示众,当众人面羞辱他们。

地方上的官员中,有不能平乱者,有惧问责者皆择隐瞒而不报。

这场失控的风暴最终竟一路蔓延,迅速逼近长安。

泰山、琅邪群盗徐勃等阻山攻城,道路不通。遣直指使者暴胜之等衣绣衣,杖斧,分部逐捕。刺史郡守以下皆伏诛。《汉书・武帝纪》

暴胜之就这样登上历史舞台:身着绣衣,手持斧杖,奉皇帝诏令,四处巡查,捕抓斩杀。

表面上他似乎很有权势,实则已在不知不觉中陷入武帝晚年那最为复杂、最为危险的权力争斗之中了……

一、“盗贼”蜂起:哪是什么叛乱?不过是百姓想活!

谁能想到,那些被骂成“盗贼”的人,不过是连半粒米都交不出来的普通百姓。

老话说“家有余有粮,人才会懂规矩“,可要是连活下去都成了奢望,反抗就成了他们唯一的出路。

将底层百姓反抗说成“盗贼”并非汉武帝首创,只是他运用此招最为厉害的一个,儒家以为这是“冒犯上级、发动叛乱”,法家觉得这是“违抗法令、沦为盗贼”。

汉代流民

这“盗贼”的名声背后,是老百姓扛不住的三桩苦:

一是税越收越重,一层层加下来,农民只能卖了地,成了无家可归的流民;

二是徭役就没断过,“丁男被甲,丁女转输(成年男子都被征去当兵打仗,成年女子都被征去运输物资)”,家里的地没人种,全荒了;

灾荒之年,局部地区旱灾、蝗灾频发,颗粒无收,而官府仍强制征敛,甚至抢夺百姓仅存的口粮。

当生存底线被击穿,“盗贼”的名号,反而成了他们最后的反抗旗帜。

他们攻掠的不是无辜百姓,而是囤积粮食的官仓;夺取的不是民间财物,而是打压民众的武库;释放的不是凶徒恶犯,而是因欠税、逃役被关押的同乡。

地方官吏对此并非一无所知,只是在求稳问责与体恤民生的选择中,他们本能地选择了前者,隐瞒不报,任由趋势蔓延,这既是官吏的失职,更是皇权高压下的无奈自保。

注:本文聚焦“义军的民生根源”,并不是要否认有些反抗可能带来破坏,而是想强调 “先有百姓的生存绝境,才有后来的反抗” 这个逻辑顺序。

二、绣衣持斧:万人斩的酷吏,为何对一个小县尉手软?

“绣衣直指”是汉代最让人害怕的临时官职。

担任此职者,身着朱红玄鸟纹官服,手持象征生杀大权的铜斧,权出天子,凌驾郡守刺史之上。

刚到渤海郡,当地郡守因“纵放”起义军缩在衙署内不敢出面,暴胜之未发一言,只将铜斧“当”地顿在案几上,郡守当即软倒。

到了黄昏,郡守的头颅被挂在城门上,旁边的告示写着:“纵容盗贼的者,与盗同罪。“

史书记载,他用斧子砍死的人超一万,其中有起义的士兵、失职的官吏以及无辜被杀的百姓。

暴胜之奉旨平乱,皇帝只要一个字:快。

他率铁骑出击,三月定乱,万余人头落地。功成表奏之日,长安称庆。

难能可贵的是,砍杀万人之后,却让暴胜之愈发清醒:杀戮只能镇住一时,百姓生存问题不解决,乱局必再起

这也让他从一个被动的执行者,逐渐变成一个主动思考平乱与安民的官员,也让“酷吏”这个标签,多了一层“有血有肉”的复杂底色。

起因是暴胜之一手拿着铜斧,在被阳县衙内,毫不犹豫地将斧刃抵到县尉王欣的脖子上。

可王欣突然撕开衣襟,扑到砧板上,仰着头说道:“大人杀我不能增添威风,赦免我可助您平定叛乱”。

这把曾斩杀万余人的铜斧,第一次显露出犹豫的裂痕。

暴胜之忽然明白:平得了民暴,平不了人心。

留下一个正直的王欣,或许能找到让百姓不反的办法。

此后,他转而举荐贤能,寻访隐士。闻说渤海郡有一位寒门出身的隽不疑,通晓民情、胸怀韬略,暴胜之毫不犹豫,躬身相请。

汉代斧钺

三、渤海论道:杀戮平乱是下策!隐士一言点醒“屠夫”

这位布衣儒生,头戴进贤冠,腰佩古剑,粗衣如雪、目光如炬,满满的读书人该有的气节。

守门卫士要求解剑,他凛然回应:“剑者君子武备,所以卫身,不可解。”

暴胜之闻讯,趿履急出(来不及穿好鞋子),袍角拂槛,远望见其容貌尊严,更觉此人不凡,执手道:“盼先生久矣!”

登堂坐定,隽不疑开门见山:

“窃伏海濒,闻暴公子威名旧矣,今乃承颜接辞。凡为吏,太刚则折,太柔则废,威行施之以恩,然后树功扬名,永终天禄。”《汉书.隽疏于薛平彭传》

这番话的核心潜台词就是:“暴大人,您砍人立威的手段已经够多了,名声已经传遍了(但这不是好名声)。一味强硬下去会很危险。现在应该转换方式,多用仁德和恩惠来收服人心了,这样对天下、对您自己都好。”

隽不疑的整段话,是一次极其高超的沟通艺术示范:

先扬后抑:先肯定对方的“威名”,让对方愿意听下去。

委婉批评:用普遍性的道理(“太刚则折”)来暗示对方的具体问题,给对方留足面子。

给出方案:明确指出在“威”已确立之后,下一步该做什么(“施之以恩”)。

指明好处:从对方的角度出发,告诉他这样做对他有什么好处(“永终天禄”)。

身为酷吏,暴胜之困于皇权枷锁;而隽不疑却一语道破:仁德(民心),才是天下真正的根基。

隽不疑的”民本”并非空洞说教:百姓不反“治”,反的是“苛政”;不恨“官”,恨的是“不顾民生的官”。

这番话深深打动了暴胜之,正是因为他听懂了其中的潜台词,并且自己也对之前的所作所为产生了怀疑和反思。

这场见面改变了两个人的命运:暴胜之马上推荐隽不疑做了青州刺史。

后来隽不疑在汉昭帝朝以儒术断冤、以仁治民,成为一代良吏。而这一切的由头,都始于那天他和暴胜之的一场对话。

循吏把救老百姓当本分,酷吏把维持稳定当任务,可在“把老百姓放在前面”这件事上,俩人的想法倒是一样。

这大概就是汉武帝“外儒内法”最让人别扭的地方:儒家是摆出来的门面,用来安抚老百姓;法家是藏在手里的刀子,用来管着底下的官。

可暴胜之跟隽不疑的相遇偏偏证明,就算在最严苛的皇权规矩里,“把老百姓当根本”的念头也能悄悄扎了根,甚至在有些官员之间,成了彼此心照不宣的默契。

四、御史大夫的觉悟:我制定的“绝命法”,成了我的催命符

到了太始三年(公元前94年),暴胜之升了御史大夫,总算挤进了“三公”的圈子。

在秦汉时期,一提“三公”—— 就是丞相、太尉、御史大夫这三位,那可是百官里的头儿,权力大到能影响朝堂的风向,实打实的一人之下,万人之上。

汉绣衣使者

暴胜之上任后,想在皇上要的“皇权面子”和老百姓要的“活命路子”之间找个折中办法,别把事做绝了。

可没成想,他牵头完善的那个“沉命法”,最后反倒把自己套进去了,成了催自己命的东西。

这法令的条文狠在:地方上只要出了盗匪,要么没查出来,要么抓的人数不够,从二千石的郡守(差不多就是现在省长级别的官)到下面最基层的小吏,全得砍头。

这法子本来是想逼着地方官把盗匪的事当回事,可暴胜之没算准两件事。

一是汉武帝就认死理:必须无盗匪,至于为了这个结果要逼死多少人、造多少假,他根本不管;

再者,他也没替地方官想想难处:要是如实上报有盗匪,肯定得判死罪;可要是瞒着不说,说不定还能多活几天。

就这么着,官场里彻底没人敢说真话了,大伙儿心照不宣地一起“装糊涂”:

义军打下城池,愣说是“流民闹点小乱子”;

明明有几百号人闹事,上报时就写成“十几个人瞎折腾”;

有个县令,查出了盗匪的案子,干脆把案卷烧了,跟手下人说:“报上去,咱全得死;瞒着,说不定还能活!”

谎报、隐匿、销毁文书,一场由上而下的风暴,逼出了由下而上的谎言。

越是打压,越是隐瞒;越是隐瞒,越是动荡——这正是他施政思路的悲剧:武帝所求,从来不是根治民变,只是铲除“乱贼”。

而真正压垮暴胜之的,是武帝晚年的另一场大风波:巫蛊之祸。

武帝晚年多疑,宠臣江充与太子刘据积怨颇深,常进谗言。

刘据温和,多次劝武帝减赋止战,深得民心,却被武帝视作软弱。

汉武帝用暴胜之,就是因为他“狠”,能帮皇权扫清障碍;可一旦暴胜之流露出“关心百姓”、偏向太子”的苗头,就成了皇权眼里“不稳定的人”

此时的暴胜之才醒悟:三公之位不是实现抱负的平台,而是皇权猜忌的风暴眼。

离权力核心越近,越不能有自己的意志,尤其是“为民”的仁德。

五、最终审判:当他试图讲法度,却发现皇帝只要忠诚

征和二年(公元前91年),巫蛊之祸爆发。江充诬告太子刘据用巫蛊诅咒武帝,在太子宫中挖出木人。

太子起兵诛杀江充后兵败而逃,守卫覆盎门的司直田仁因恻隐太子,未关城门放太子逃走。

丞相刘屈氂下令杀田仁,武士前去拖田仁之时,暴胜之挺身而出加以阻拦,称:“司直乃二千石之官,依律当奏请陛下,不可随意诛杀!

可他忽略了,此时皇帝已被太子谋反的谣言激怒,他要的并非法制,而是肃清;不是民心,而是绝对服从。

暴胜之害怕了。自己想做“有温度的皇权工具”(保护田仁、重视民生),早已触碰到皇权的红线。

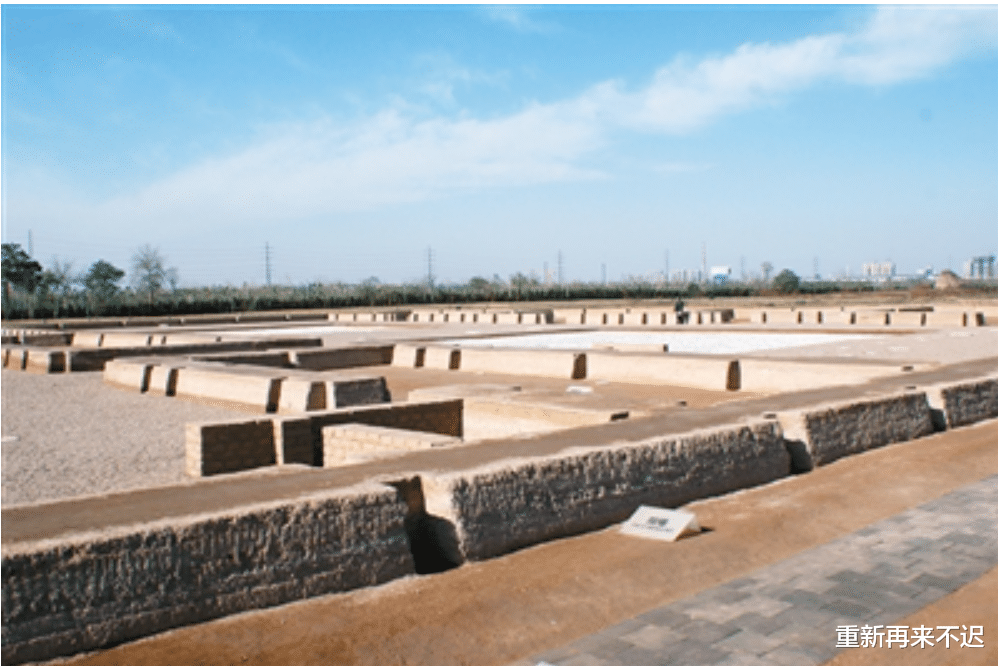

汉长安城未央宫中央官署遗址

因他是酷吏出身,无法如循吏般全身而退,于是这位曾持斧杀过万人的绣衣使者,最终选择自刎,他以自身之死,为“酷吏”二字增添了一抹悲悯色彩。

官员的命运,从不系于苍生,而是取决于是否顺从皇权。

六、结语:暴胜之死了,但他留下一个问题:皇权之下,好官的活路在哪?

汉武帝乃功过皆显的雄主,本号文章着重阐述其晚年的权力争斗情形,并非不认同他的功绩,而是剖析专制皇权的普遍困境。

暴胜之此人,不可仅用“酷吏”或“贤臣”一词来概括。

在一个只看你对皇上忠不忠诚、不管事情本身对不对的体系中,他的故事总让我们不禁想问:一个想要好好当官、干实事的人,能走多远?

他或许不算完美的好官,可在皇权挤出来的窄缝里,他没丢了做人的本性,应该是个有血有肉的官员,会纠结,也有温度,像个真实的人。