小水电生态流量监测是维系河道生态功能、保障水资源可持续利用的关键,但不同站点的工程类型、水文条件与现场环境差异显著,“一刀切” 方案难以满足精准管控需求。水利工程领域专家指出,“一站一策” 理念下的监测系统需通过现场定制化设计,实现技术、设备与站点实际的深度匹配,为生态流量管控提供可靠支撑。

一、系统核心设计逻辑

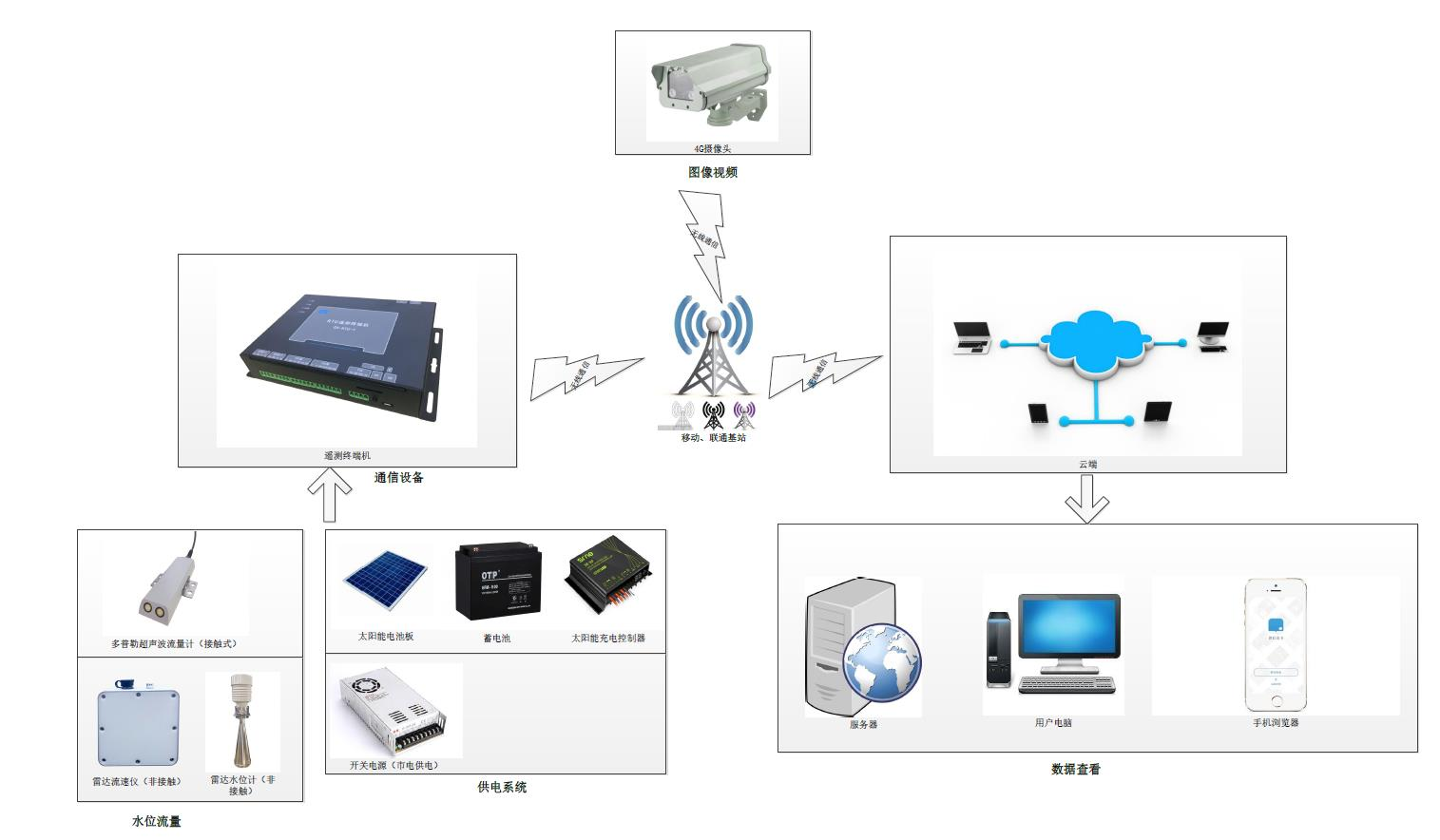

系统设计以现场勘查为前提,工程技术人员需先明确电站类型(引水式、堤坝式、混合式)、下泄口结构(渠道、宽河道、管道等)及供电通信条件,再配置监测感知、供电保障、通信传输、数据应用四大核心模块。例如山区偏远站点需优先选用太阳能供电,无网络区域则适配卫星通信,避免标准化配置与现场脱节,同时集成视频监控与水文监测功能,通过图像与数据互补呈现河道场景,及时识别水源变化风险。

二、监测站点科学布设

站点布设需按电站类型差异化规划:引水式与混合式小水电的监测断面,需设在厂房上游水库大坝所在流域下游;堤坝式小水电可将断面选在大坝或发电厂房尾水下游。若断面与大坝、尾水出口间存在支流补水,工程人员需将断面调整至补水汇入口上游,避免外来水源干扰监测数据,确保数据真实反映电站实际下泄能力。

三、差异化监测技术方案

针对不同下泄口特征,形成四类核心技术方案:

非接触雷达流量计适用于宽河道,通过雷达流速仪测流速、水位计测水位,依公式 Q=V×S 算流量,具备防水防雷设计,不受泥沙、恶劣气候影响;

接触式多普勒超声波流量计适配渠道场景,防腐蚀外壳且无机械部件,能在泥沙多的水体稳定运行,同步实现水温测量与声速补偿;

闸位水位换算法用于闸门放水且水流紊乱的山区站点,在闸前装水位计、闸门装闸位计,依《水工建筑物与堰槽测流规范》计算流量,无需复杂土建;

外夹式超声波流量计针对管道满管场景,基于时差原理工作,适配钢、PVC 等多材质管道,测量精度优于 ±1%,安装需满足直管段要求。

四、数据传输与应用平台

数据传输按现场条件选择:近网络且站点集中区域用光纤传输,保障视频与高频数据稳定;偏远无布线区域用 GPRS/4G 无线通信;无信号区域采用北斗短报文传输,通过遥测终端机转发数据。数据应用平台需支持站点管理、实时数据查看、历史数据导出与异常报警,兼容 SL651-2014 水文通讯规约,可对接上级监管平台,运维人员通过电脑或移动端即可远程操作。

五、系统实施与运维要点

供电系统需适配现场条件,无市电区域配置太阳能 + 蓄电池供电,有市电则搭配备用蓄电池应对停电;设备安装需匹配监测类型,雷达流量计采用立杆横杆安装,多普勒流量计固定于渠道合适位置并加装防护箱。运维团队需定期校准设备精度、检查通信与供电链路,及时更换老化部件,确保系统长期稳定运行。

结语

“一站一策” 模式通过精准匹配现场条件与技术方案,既提升监测数据准确性与系统稳定性,又降低建设运维成本。未来结合物联网、大数据技术,系统智能化水平将进一步提升,为小水电行业绿色转型与流域生态保护提供更有力的技术支撑。