超80%的人被骗后还会再次陷入骗局!

是侥幸心理?还是认知盲区?一文带你了解背后真相……

你知道吗?

有超过80%的参与者在被骗之后,并不会就此收手,而是会一次又一次地陷入新的骗局。

前几天,我们收到一位阿姨的私信,她说:“老伴退休这几年,像着了魔一样,一头扎进各种所谓的‘国家项目’——‘养老互助’‘乡村振兴投资’,还有听起来特别唬人的‘数字人民币推广’。前前后后投了七八个项目,不仅一分回头钱没见着,连十几万的退休金也全搭了进去。”

更让人揪心的是,每次被骗,老伴总是说:“这次是平台没选对,下次一定能找到真的!”

结果,“下一次”永远在来的路上,家中的积蓄却越来越少。子女劝不动,老两口也天天争吵,一个本来和睦的家,眼看就要被这些“项目”生生拆散。

这样的案例,李旭反传防骗团队每天都会接到很多。

再看看我们周围,是不是也有不少人,甚至我们自己,也曾冒出过这样的念头:

“不是项目不行,是我这次没选对。”

“再试一次,说不定就成了”?

今天,咱们就来聊聊:

为什么有些人明明一次次失败,却始终不愿醒?

不是“运气差”,是因为越亏越想赌下去

很多人一开始只是抱着“试一试”的心态参与,并没打算多投入。可一旦投了钱,心态就发生了变化:

“已经投了这么多,现在放弃不就亏了?”

“别人都赚了,我退出,不就错过了?”

“再投一次,回本就不玩了。”

这时,参与者的心态早已从“投资”转向“翻盘”。通常还会伴随以下几种表现:

不停寻找新项目:

并非觉得有多好,而是不敢停下来。生怕一停,前面所有的钱就真的打了水漂。

谁劝跟谁急

身边人越是反对,越要证明“我是对的”,甚至把亲友当成“阻碍发财”的敌人

只听“好消息”

谁晒了张“虚假收益”,谁说了句“快成功了”就能让他们像打了鸡血一般;而官方的预警和声明,都被视为“唱衰”或“打压”。

官方已经发过预警的各种项目:

更多骗局项目请参考往期文章:

《25 款涉诈 APP 全曝光!这些 “高收益”“国家项目” 全是陷阱,别碰!》

《云数贸、圆梦钱包、智天集团……这17个涉诈APP正在收割你的钱包,背后陷阱令人震惊》

《警惕!这21个网络项目涉嫌诈骗、洗钱 中老年人遇到要远离!》

为什么总觉得下一次能成?

1、“自我证明”的执念

说实话,谁愿意承认自己被骗了?这不光是丢钱,更像在说“我傻”“我贪”“我没眼光”。这种自我否定,有时比少了几万块还难受。所以,很多人会下意识地找借口:“不是项目假,是我没选对,下次选对了就行”。其实,就是给自己一个台阶下。

2、舍不得之前投的,越陷越深

已经投进去的钱、付出的时间,还有一开始抱着的期待,都成了“泼出去的水”,也就是人家说的“沉没成本”。因为不甘心,很多人就想着“再投点,说不定能连本带利捞回来”。骗子正是看准了这一点,用“激活费”“纳税”“开卡费”等借口,一次次榨干他们最后的积蓄。

3、别人都说“好”,就跟着信了

那些项目群,每天有人晒“收益截图”,说“这项目马上要火,再不进就晚了”。这些“托儿”营造出一个看似“正能量”的氛围,今天这个到账了,明天那个分红了,后天又有人宣称“国家暗中保护”。时间长了,假的也被信以为真,真的反而被视为“别有用心”。

此前,北京警方针对“扩大内需”诈骗APP是如何利用演员拍摄伪造取现视频进行了详细揭露:

相关阅读《北京警方刑拘16人:境内外均有犯罪窝点》

骗术为何屡试不爽?心理操控是关键

骗子之所以能让人一次次上当,不只是因为话术高明,更是因为他们掌握了心理操控的关键!

制造稀缺与紧迫感:

“名额有限”“最后机会”“马上关网”……

这些话术让人觉得再不行动就错过一个亿。

以小利诱大投:

先让你尝到一点“甜头”,再引导你不断加码,等你大额投入后便关门跑路。

及时的“救命稻草”

当一个项目无法维系、即将崩盘是,骗子不会消失,立马换个马甲“卷土重来”。编造各种理由,例如平台升级、平移数据等等,甚至将旧项目的“亏损”折算成新项目的“优先股份”。这种“无缝衔接”的操作,让受害者在绝望中一次次看到所谓的“希望”。造成了众多参与者被一个又一个项目接连收割的现象。

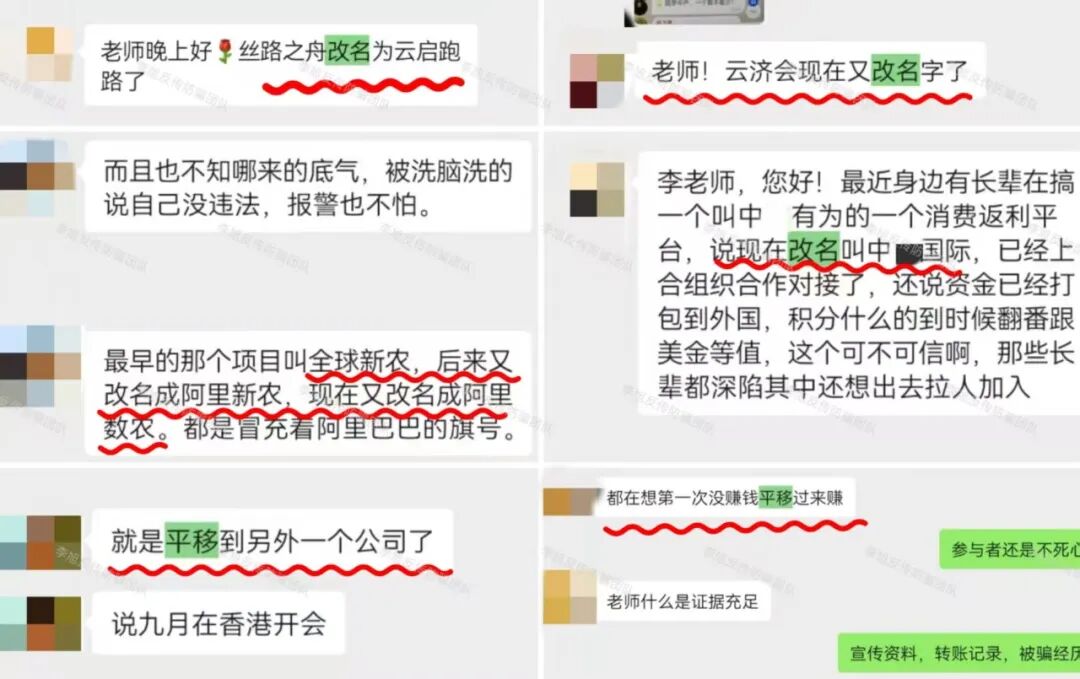

部分利用平移、更名持续收割的项目:

虚构的“提振消费”APP:“惠民行动”平移数据更名而来。

“终谷集团扫签到”:“仁礼集团扫码签到”更名而来。

虚构的“圆梦中产”APP:前身为“云济会”APP。

套牌的“共建大湾区”APP:原名“粤港澳大湾区”APP。

套牌的“云启国际”APP:原名“丝路之舟”APP

“CCSAC超级(国际)工程”APP:三年内三次更名(如“超级工程”“金砖国际”等)。

虚构的“全民共富”APP:原名“中国共富”APP。

虚构的“改革之声”APP:原名“中国改革”APP

“满星云”APP:原名“云讯通”APP。

虚构的“健康中国四期”:在一期、二期、三期陆续完成“收割”后,开启第四期。

怎么才能跳出“下一次循环”?

面对深陷其中的家人,讲道理听不进,硬阻拦还会反目。那么不如试试下面这些“巧办法”:

第一招:“现场对峙”

既然坚信项目有“国家背景”,那咱们就带上项目宣传材料,直接去一趟附近的政府部门(比如市场监管局、金融办)或者去银行网点,请工作人员当面鉴定。一句官方明确的“这是假的,别信”,胜过家人千百句劝阻。

第二招:邀请“过来人”现身说法

可以在我们的读者群里联系,或者看看身边有没有类似的亲戚朋友,找一个拥有相同经验的“同龄人”深聊一次,往往比亲人的苦口婆心更有说服力。

第三招:追踪资金真实流向

引导参与者对资金流向一一求证:

1、钱是打到哪个公司的对公账户?公司是不是真的?有没有经营异常?信息是否被套用?找到电话连线核实。

2、对于宣称有银行托管的项目,具体是是哪个银行?是否有托管协议?向银行求证。

3、实体项目地址在哪?是否实地考察过?

骗子往往会在这些环节漏洞百出,让参与者自己发现矛盾,才能真正动摇其信心。

第四招:找个新的精神寄托

很多人沉迷,是因为退休后精神空虚,而这些项目给了他“被需要”、“干大事”的错觉。带他去公园下棋、跳舞,报名个老年大学的书法、摄影班。或者帮忙照顾孙辈,用真实的生活填补内心的空虚。当人重新找到价值感,往往就能从“等发财”的梦中醒来。

老哥老姐们,试想一下,如果一个“投资”,需要你瞒着家人、四处借钱、看了预警还要自我欺骗,那它怎么可能不是“火坑”呢。

身体健康,退休金每月准时到账,晚上睡得踏实,儿孙绕膝,家庭和睦,这才是最靠谱的“生意”。

别再和那个虚无的“下一次”较劲了。

最好的“下一次”,是从今天开始,为自己活,为家人活,清醒、踏实、高兴地活。