“现在顺风车订单价格是越来越低了,跑一趟市区往返,我到手才139,但是乘客表示他付了两百多” 最近,不少顺风车车主都在吐槽订单收益 “缩水”,这样的抱怨在车主群里越来越常见。

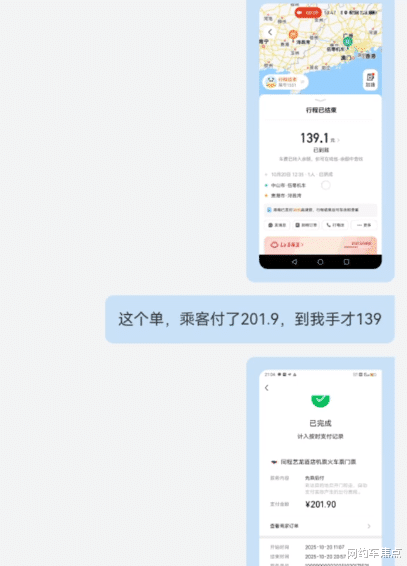

最近有车主晒出的一笔跨城订单显示,乘客支付 201.9 元,扣除平台费用后,他实际到手仅 139 元。“当初加入顺风车,就是觉得顺路带个人能分摊点油费,可现在到手的钱连油费都快覆盖不了了。” 李先生无奈地说。

在大家的认知里,顺风车主打 “共享互助”,价格本就只有网约车的一半,平台对车主的资质审核、订单约束也比网约车宽松不少,像哈罗、滴滴、一喂等主流平台,官方宣传的抽成比例也一直维持在 8% 到 15% 之间。

可实际跑下来车主们才发现,账单里的抽成远没这么 “实在”。以李先生的订单为例,抽成金额高达 62.9 元,比例超过 31%,几乎是官方宣传上限的两倍。

这样的情况并非个例,不少车主整理近期订单后发现,多数订单的抽成比例都在 20% 以上,部分跨城或高峰期订单甚至接近 40%,早已赶上甚至超过了网约车的抽成水平。

“网约车是盈利性服务,价格高、平台管理严,抽成高还能理解,可顺风车又不是盈利性质的,既不承诺时效,也不强制车主接单,凭什么抽成这么狠?” 一位老车主的疑问道出了大家的心声。

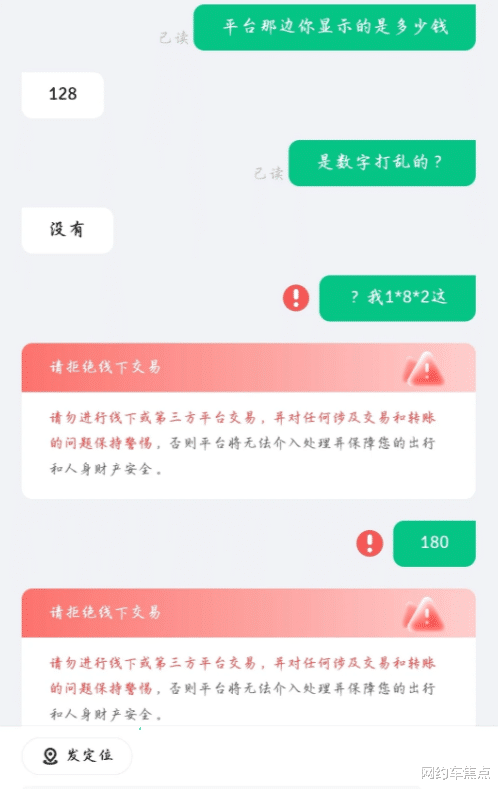

之所以会有这样的落差,核心问题还是出在抽成计算以及订单转卖上。车主们发现,平台宣传的低抽成往往只计算基础车费,而实际订单中产生的附加费、补贴等,都会被纳入抽成基数,最终导致实际抽成比例大幅攀升。更让车主们不满的是,平台说只抽10%左右,但是订单被转给其他平台的车主或者直接包装成网约车单来个釜底抽薪。

高抽成直接打击了车主的接单积极性。原本大家顺路接单图的是 “补贴油费” 的小实惠,现在收益大幅缩水,不少人开始减少接单频次,甚至直接退出。有车主已经卸载了顺风车 APP。而车主数量减少,又直接影响到乘客体验 —— 接单等待时间变长、热门线路一车难求,职业车主增多,曾经 “低价便捷” 的顺风车,如今也没了往日的优势。

对于车主们来说,他们并非不能接受平台抽成,毕竟平台需要运营维护、提供信息匹配服务。大家真正在意的,是抽成的透明度和合理性。