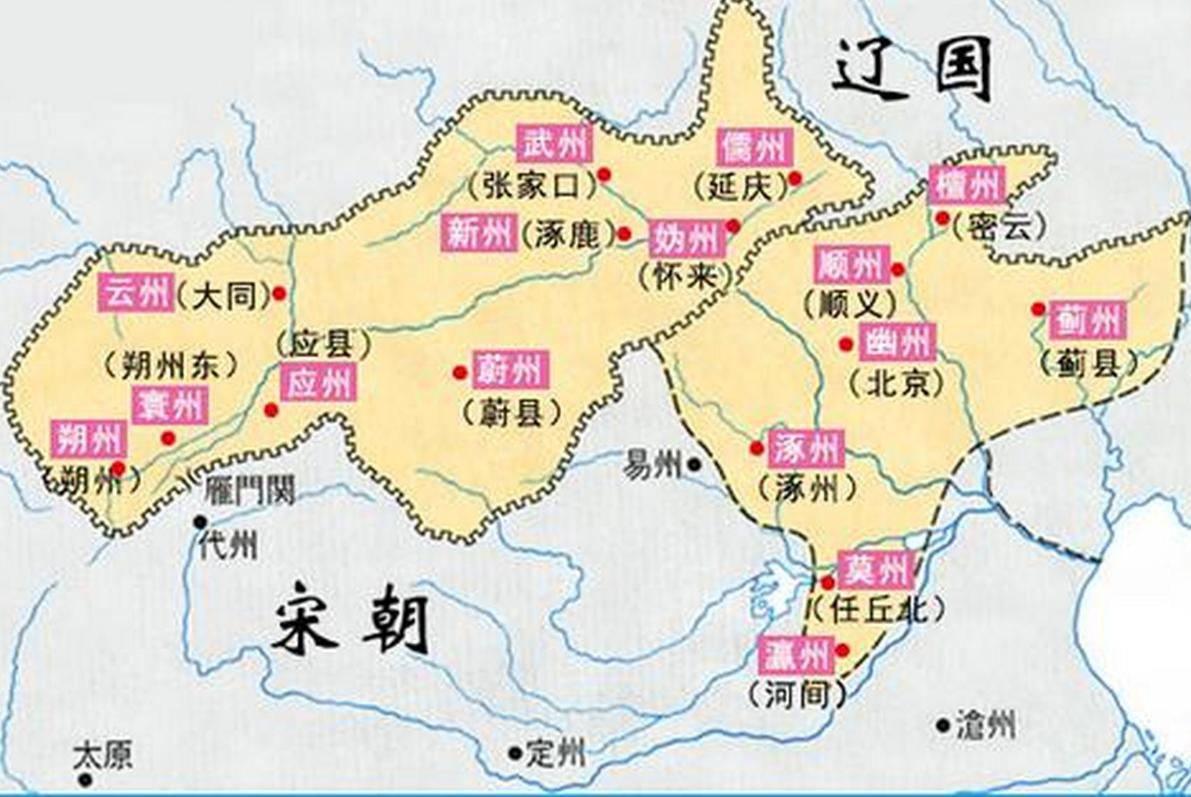

燕云十六州,这个在中国历史上具有特殊意义的地区,其得失深刻影响着中原王朝的兴衰。它位于今天的北京、天津北部以及河北北部、山西北部地区,涵盖了幽州(今北京市区)、顺州(今北京市顺义区)、儒州(今北京市延庆区)等十六个州 。燕云十六州宛如一道天然的屏障,横亘在中原与北方游牧民族之间。它的地势险要,北部横卧着燕山山脉和北太行山山脉,两山交汇处犹如天铸的 “城角”,在古代生产力低下、交通工具落后、军事技术欠发达的情况下,这些山脉成为了北方游牧民族难以逾越的天险,是中原王朝抵御北方铁骑南下的第一道防线。燕云地区中部和南部奔流着桑干河和巨马河,这些河流构成了战略防御中心的河流,与以易水与白沟河为两翼的拒马河一起,构成了燕云地区南部的河流防御体系,成为抵御北方铁骑南下的第二道防线。此外,燕云地区还有长城及五关等人为防线,长城自秦代开始营建,在阻挡北方铁骑入侵中原王朝方面发挥着巨大作用,而 “五关”(金坡关,居庸关,古北口,松亭关及渝关)在战略防御中的作用也不容小觑。

燕云十六州不仅在军事上具有重要的战略意义,在经济上也是中原王朝重要的粮食、丝绸、瓷器等物资的生产和交易中心。这里拥有丰富的水资源和矿产资源,其繁荣对整个中原王朝的经济发展产生了重要影响。

然而,令人痛心的是,后晋天福元年(936 年),后晋开国皇帝石敬瑭为了反唐自立,向契丹求援,并按约定将燕云十六州割让给契丹。这一割让使得辽国的疆域扩展到长城沿线,中原政权从此失去了这一重要的战略要地,直接暴露在北方少数民族的骑兵铁蹄之下。此后,中原王朝的北疆门户大开,北方游牧民族可以长驱直入,国防压力骤增。为了抵御外敌入侵,中原王朝不得不投入大量人力、物力、财力来加强北疆的防线。同时,失去燕云十六州,中原王朝也失去了一个重要的物资生产和交易中心,导致经济实力大幅下降,对整个国家的经济发展产生了负面影响。

两宋的 “燕云执念” 与无奈结局(一)宋朝初期的雄心与挫折宋朝自建立之初,便将收复燕云十六州视为重要使命。宋太祖赵匡胤有着强烈的统一愿望,他深知燕云十六州的战略意义,为了实现这一目标,制定了 “先南后北” 的战略规划。在统一南方的过程中,赵匡胤一路势如破竹,先后灭掉了南唐等诸多南方政权,极大地增强了宋朝的实力。与此同时,他还专门设立了 “封桩库”,为收复燕云十六州做准备。若能通过外交手段赎回燕云十六州,这笔资金就作为赎金;若辽国不愿归还,便将其用作北伐的战略资金。

宋太宗赵光义即位后,继续兄长的遗志,将收复燕云十六州的计划付诸实践。太平兴国四年(979 年),在灭亡北汉后,赵光义不顾将士疲惫,企图乘胜一举夺取幽州。他亲率大军北伐,初期宋军进展顺利,迅速突破了辽国的一些防线。然而,在高梁河之战中,形势急转直下。辽军派出精锐骑兵增援,耶律休哥等将领指挥有方,采取灵活多变的战术。宋军三面受敌,顿时大乱,全线溃退。这场战役中,宋军伤亡惨重,死者万余人,宋太宗本人也身负重伤,最后只能乘坐驴车仓皇逃走 。

高梁河之战的惨败,给宋朝带来了沉重的打击,也让宋朝的统治者们认识到收复燕云十六州并非易事。但宋朝并未就此放弃,雍熙三年(986 年),宋太宗再次发动大规模北伐,史称 “雍熙北伐”。此次北伐,宋军兵分三路,东路军由曹彬率领,向幽州进发;中路军由田重进率领,从定州出发,攻打飞狐;西路军由潘美、杨业率领,出雁门关,进攻云州。起初,宋军取得了一些胜利,西路军和中路军进展顺利,收复了不少失地。然而,东路军在进攻涿州时,因粮草供应不足,加上辽军的顽强抵抗,最终被迫撤退。辽军抓住时机,集中兵力对东路军进行反击,宋军大败。随后,辽军又将矛头指向西路军,杨业在陈家谷口陷入重围,孤立无援,最终兵败被俘,绝食而死。雍熙北伐以宋朝的全面失败告终,这使得宋朝元气大伤,此后很长一段时间内,宋朝在军事上都处于守势,收复燕云十六州的计划也被无限期搁置。

(二)重文轻武:宋朝军事的致命伤宋朝重文轻武国策的形成有着深刻的历史背景。自唐朝安史之乱后,藩镇割据局面愈演愈烈,武将拥兵自重,频繁发动兵变,政权更迭如同走马观灯。这种混乱的局面一直持续到五代十国时期,让社会陷入了长期的动荡不安。赵匡胤本身就是通过兵变夺取政权,他深知武将权力过大对皇权的威胁。为了防止历史重演,确保宋朝的长治久安,赵匡胤在建国后采取了一系列措施来削弱武将权力,提升文臣地位,逐渐形成了重文轻武的国策 。

在重文轻武政策下,宋朝的军事制度发生了诸多变革。军队实行 “更戍法”,使得兵无常帅,帅无常师,士兵和将领之间缺乏默契和信任,极大地削弱了军队的战斗力。在将领任用方面,文官往往掌握着军事决策权,他们大多缺乏实际的军事经验,在指挥作战时常常纸上谈兵,导致决策失误。狄青是宋朝一位杰出的武将,他出身行伍,作战勇猛,屡立战功。然而,由于他是武将出身,在朝廷中备受猜忌和排挤。尽管他战功赫赫,却始终难以得到重用,最终抑郁而死。这种对武将的打压和不信任,使得宋朝军队中优秀的将领难以脱颖而出,军队整体战斗力受到严重影响。

此外,宋朝的军事训练和装备也存在诸多问题。由于对军事的重视程度不够,军队的训练往往流于形式,士兵的战斗技能得不到有效的提升。在装备方面,虽然宋朝的科技水平较为发达,但军事装备的生产和供应却存在滞后和质量不佳的情况。在与北方游牧民族的战争中,宋朝军队常常因装备落后而处于劣势。

(三)劲敌环伺:宋朝收复之路的阻碍宋朝时期,北方的辽国和金国等政权实力强大,给宋朝的收复计划带来了巨大的阻碍。辽国建立于公元 916 年,比北宋早 44 年,经过多年的发展,已经拥有了稳固的基本盘。辽国不仅拥有强大的骑兵部队,而且占据燕云十六州后,在军事战略上占据了极大的优势。其骑兵机动性强,战斗力强悍,能够迅速对宋朝的边境发动攻击,而宋朝军队在应对骑兵冲击时常常显得力不从心。

金国崛起后,其军事实力更是不容小觑。金国的军队以女真骑兵为主,他们勇猛善战,战术灵活。1125 年,金国联合北宋灭亡辽国后,迅速将目标转向北宋。1127 年,金国南下攻陷北宋首都汴京,俘虏宋徽宗、宋钦宗等皇室成员,史称 “靖康之耻”。北宋灭亡后,南宋建立,然而南宋在与金国的对抗中,始终处于劣势,更无力顾及收复燕云十六州。

除了辽国和金国,西夏的存在也对宋朝构成了一定的威胁。西夏位于宋朝的西北边境,虽然其国土面积和人口数量相对较少,但其军队战斗力较强。西夏经常与宋朝发生战争,宋朝为了应对西夏的威胁,不得不投入大量的军事资源,这在一定程度上分散了宋朝收复燕云十六州的力量。在宋夏战争中,宋朝多次失利,耗费了大量的人力、物力和财力,使得宋朝在与北方政权的对抗中更加捉襟见肘。

(四)内部困境:“三冗” 问题拖垮宋朝国力宋朝时期的 “三冗” 问题,即冗兵、冗官、冗费,严重拖垮了宋朝的国力,使得宋朝在收复燕云十六州的问题上有心无力。冗兵方面,宋朝为了防范内部叛乱和抵御外敌入侵,不断扩充军队数量。据记载,宋太祖时期,军队数量约为 37 万人,到了宋仁宗时期,军队数量已经膨胀到 125 万人 。军队数量的激增,导致军费开支大幅增加,成为宋朝财政的沉重负担。而且,这些军队中存在大量老弱病残和缺乏训练的士兵,战斗力低下,在战场上难以发挥有效的作用。

冗官问题同样严重。宋朝为了加强中央集权,实行官职分离制度,一个官职往往设置多个官员,导致官僚机构臃肿,行政效率低下。同时,宋朝还通过恩荫制度,让大量官员的子弟和亲属进入官场,进一步加剧了冗官现象。据统计,宋真宗时期,官员数量约为 1 万多人,到了宋徽宗时期,官员数量已经超过 4 万人。这些官员不仅领取高额的俸禄,还享受各种特权,使得宋朝的财政支出不断增加。

冗费则是由于冗兵和冗官以及皇室的奢靡消费等多种因素导致的。为了供养庞大的军队和官僚队伍,宋朝政府需要支付巨额的军费和俸禄。同时,宋朝皇室的生活也极为奢靡,宫殿的修建、皇室的庆典等活动都耗费了大量的钱财。此外,宋朝还需要向辽国、金国等政权缴纳岁币,以换取和平。这些费用加在一起,使得宋朝的财政不堪重负。在财政入不敷出的情况下,宋朝政府不得不增加赋税,导致百姓生活困苦,社会矛盾激化。在这种内忧外患的局面下,宋朝根本无法集中力量进行北伐,收复燕云十六州也就成为了遥不可及的梦想。

朱元璋的崛起与燕云十六州的回归(一)时代变局:元朝的衰落元朝末年,曾经辉煌一时的大元帝国陷入了严重的统治危机,政治腐败、社会矛盾激化,百姓生活在水深火热之中。元朝实行的民族分化政策,将全国人口分为四等,蒙古人处于最高等级,享有各种特权,而汉人尤其是南人则处于社会底层,备受歧视和压迫 。在政治上,高级官员大多由蒙古人和色目人担任,汉人、南人很难进入权力核心。在法律上,不同等级的人犯罪量刑标准差异巨大,这种不公平的待遇让广大汉族人民心中充满了怨恨,民族矛盾日益尖锐。

元朝后期,政治腐败现象极为严重,官员们贪污受贿、卖官鬻爵成风。他们不顾百姓的死活,只知道搜刮民脂民膏。下级第一次见上级要交 “拜见钱”,平日无事要的是 “撒花钱”,逢年节要交 “追节钱”,长官生辰要交 “生日钱”,因管事而索要的 “常例钱”,送迎官吏要交 “人情钱” 。一些地方官员为了中饱私囊,虚报灾情,克扣救灾物资,导致政府公信力下降,社会矛盾进一步激化。

为了满足统治阶层的奢侈生活和庞大的军事开支,元朝统治者不断增加赋税。同时,频繁的战争使得大量农田荒废,农业生产遭到严重破坏。此外,元朝还发行了大量的纸币,导致通货膨胀严重。以 “至正钞” 为例,由于发行过量,纸币迅速贬值,物价飞涨,老百姓手中的钱变得越来越不值钱,生活陷入了困境 。

在民族矛盾、财政危机和政治腐败的多重压迫下,农民起义如星火燎原般在全国各地爆发,其中最为著名的是红巾军起义。红巾军以 “反元复宋” 为口号,得到了广大百姓的支持和响应。起义军所到之处,势如破竹,沉重打击了元朝的统治。尽管元朝政府派军队进行镇压,但由于内部腐败、军队战斗力低下,始终无法扑灭起义的火焰。农民起义彻底摧毁了元朝的统治秩序,使其摇摇欲坠,为朱元璋的崛起和北伐创造了有利条件。

(二)战略布局:朱元璋的精心谋划朱元璋出身贫寒,早年经历坎坷,做过牧童、和尚,还曾四处乞讨。然而,在元末农民起义的浪潮中,他凭借着卓越的领导才能和坚定的信念,逐渐崭露头角。朱元璋加入郭子兴的起义军后,作战勇敢,足智多谋,很快得到了郭子兴的赏识和重用。郭子兴死后,朱元璋接管了他的部队,并以此为基础,不断发展壮大自己的势力 。

在统一南方的过程中,朱元璋展现出了非凡的战略眼光和决策能力。他采取 “高筑墙,广积粮,缓称王” 的策略,积极发展生产,扩充军队,增强自己的实力。同时,他避免过早地与元朝正面交锋,而是先集中力量消灭陈友谅、张士诚等南方割据势力,统一了江南地区。经过多年的征战,朱元璋的势力不断壮大,成为了元末农民起义军中的一支重要力量。

1367 年,朱元璋在应天(今南京)称帝,建立明朝。此时,虽然元朝已经失去了对中原大部分地区的控制,但仍然统治着北方的广大地区,包括燕云十六州。为了实现全国的统一,朱元璋决定北伐,推翻元朝的统治,收复燕云十六州。在北伐前,朱元璋发布了告北方官民的文告,提出 “驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民” 的纲领,这一纲领极具号召力,不仅增强了明朝军队的士气,也赢得了北方人民的广泛支持,为北伐奠定了坚实的群众基础 。

朱元璋制定了详细的北伐战略,他任命徐达为征虏大将军,常遇春为副将军,率领 25 万大军北进中原。他的战略计划是先取山东,撤掉元朝的屏障;再旋师河南,断其羽翼;然后拔潼关而守之,占据战略要地,阻其援兵;最后进兵元都,直捣黄龙。这一战略计划充分考虑了元朝的军事部署和地理形势,采取了步步为营、稳扎稳打的策略,有效地分散了元朝的兵力,使其难以组织有效的抵抗 。

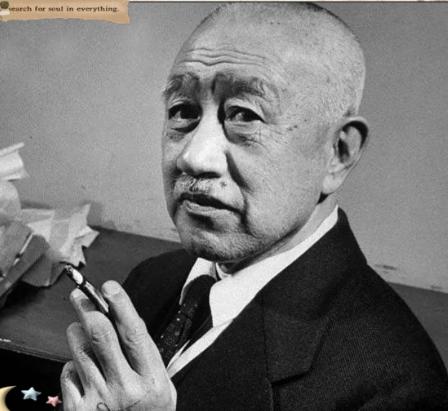

(三)名将辈出:卓越的军事指挥朱元璋麾下名将辈出,徐达、常遇春等将领在北伐中发挥了至关重要的作用。徐达,字天德,濠州钟离(今安徽凤阳市)人,出身农家。他性情刚毅,自幼习武,练得一身好功夫。徐达与朱元璋是从小长大的好朋友,至正十三年(1353 年),朱元璋奉郭子兴命回乡募兵,年仅 22 岁的徐达欣然应召,从此开始了他的戎马生涯。徐达善于谋略,治军严谨,他指挥的军队纪律严明,作战勇猛,在与陈友谅、张士诚等势力的战斗中屡立战功 。在北伐中,徐达作为征虏大将军,肩负着统帅全军的重任。他严格执行朱元璋的战略部署,指挥若定,带领明军一路势如破竹,先后攻克了山东、河南等地,为最终收复燕云十六州奠定了坚实的基础。

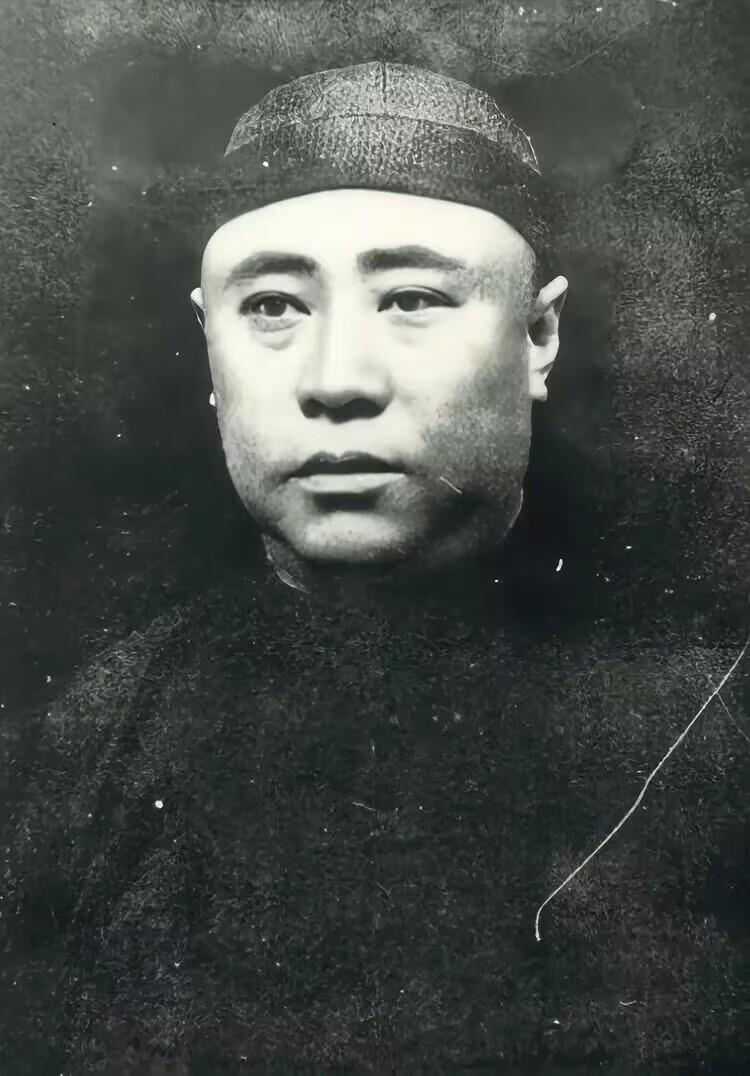

常遇春,字伯仁,号燕衡,怀远(今安徽省蚌埠市怀远县)人,他英勇善战,有万夫不当之勇,沉勇果敢,善抚士兵,在军中排在徐达之后,被朱元璋赞为 “虽古名将,未有过之” 。常遇春常说:“如果给我十万兵马,将是天下无敌手。” 于是 “常十万” 的绰号流传开来。在北伐中,常遇春作为副将军,与徐达密切配合。他作战勇猛,总是身先士卒,冲锋陷阵,多次在关键时刻扭转战局。在洛水之战中,面对占据地利、以逸待劳的元军,常遇春带领明军飞一样地渡过了洛水,趁元军不备,发动突然袭击,一举击败元军,生擒梁王阿鲁温 。在攻打元大都时,常遇春更是一马当先,带领明军迅速突破了元军的防线,迫使元顺帝仓皇出逃。

除了徐达和常遇春,朱元璋麾下还有李文忠、冯胜、邓愈等一大批优秀的将领,他们在北伐中各显神通,为收复燕云十六州立下了赫赫战功。这些将领不仅军事才能出众,而且对朱元璋忠心耿耿,他们在朱元璋的领导下,团结一心,共同为实现明朝的统一而努力奋斗。

两宋与朱元璋:成败背后的深度剖析对比两宋和朱元璋收复燕云十六州的历史,犹如翻开一部波澜壮阔却又充满唏嘘的史书,其中的成败得失令人深思。

从对手的角度来看,两宋时期,无论是辽国、金国还是西夏,都处于国力强盛、上升的阶段。辽国在取得燕云十六州后,不仅在军事战略上占据了优势,而且通过对这一地区的统治,进一步增强了自身的实力。其骑兵部队在广阔的北方草原上纵横驰骋,让宋朝军队防不胜防。金国崛起后,更是以其强悍的战斗力和先进的军事制度,给宋朝带来了沉重的打击。而西夏虽然相对较弱,但也凭借其独特的地理位置和军事优势,在宋夏边境频繁侵扰,使得宋朝不得不分散兵力进行防御。相比之下,朱元璋面对的元朝,在元末时期已经陷入了严重的统治危机。政治腐败、社会矛盾激化、民族矛盾尖锐,加上农民起义的冲击,元朝的统治摇摇欲坠。曾经强大的蒙古铁骑,此时也因为内部的纷争和腐败,战斗力大幅下降。朱元璋正是抓住了元朝衰落的时机,果断出兵北伐,才得以顺利收复燕云十六州 。

在战略方面,两宋虽然也制定了一些北伐计划,但往往缺乏明确的目标和长远的规划。宋太宗的两次北伐,更多的是出于一种急于收复失地的冲动,而没有充分考虑到自身的实力和辽国的情况。在北伐过程中,宋军的战略部署也存在诸多问题,例如兵力分散、后勤保障不足等,导致最终失败。而朱元璋则不同,他在北伐前进行了充分的准备,制定了详细而周密的战略计划。“先取山东,撤其屏蔽;旋师河南,断其羽翼;拔潼关而守之,据其户槛,天下形势,入我掌握,然后进兵元都”,这一战略计划环环相扣,步步为营,充分考虑了元朝的军事部署和地理形势,有效地分散了元朝的兵力,为北伐的胜利奠定了基础。

军事力量是决定战争胜负的关键因素之一。宋朝由于重文轻武的国策,军队的战斗力受到了严重的削弱。士兵训练不足,装备落后,将领缺乏指挥才能,这些问题在与北方游牧民族的战争中暴露无遗。而朱元璋的明军则是一支身经百战、战斗力极强的军队。朱元璋在长期的战争中,培养了一大批优秀的将领,他们作战经验丰富,指挥能力卓越。同时,明军的士兵大多来自贫苦农民,他们为了改变自己的命运,对战争充满了热情和斗志。此外,朱元璋还注重军队的训练和装备建设,明军拥有先进的火器和精良的武器装备,在战场上具备很强的竞争力 。

统治阶层的决心和态度也对收复燕云十六州产生了重要影响。宋朝的皇帝们大多缺乏坚定的决心和勇气,在面对北方政权的威胁时,往往采取妥协求和的政策。宋真宗在澶渊之盟中,虽然宋军在战场上占据优势,但他仍然选择与辽国签订和约,每年向辽国缴纳岁币,以换取和平。这种妥协求和的政策,不仅削弱了宋朝的国力,也让宋朝失去了收复燕云十六州的机会。而朱元璋则有着坚定的决心和强烈的民族意识,他以 “驱逐胡虏,恢复中华” 为口号,激励着明军将士的斗志。在北伐过程中,朱元璋始终坚定地支持着明军的行动,为北伐提供了充足的物资和人力保障 。

历史回响:燕云十六州的深远意义燕云十六州的收复与否,犹如一面镜子,清晰地映照出两宋与明朝在不同历史背景下的兴衰沉浮。两宋时期,尽管对燕云十六州满怀执念,却因种种因素,始终未能实现这一夙愿,最终在北方政权的压迫下走向灭亡。而朱元璋,凭借着卓越的领导才能、正确的战略决策以及强大的军事力量,仅用一年就成功收复燕云十六州,不仅实现了全国的统一,也为明朝的繁荣稳定奠定了坚实的基础 。

这段历史告诉我们,一个国家的兴衰不仅取决于其军事力量的强弱,更与战略决策的正确性、统治阶层的决心以及民心所向息息相关。在当今时代,我们同样需要从历史中汲取智慧,以史为鉴,在面对各种挑战时,做出正确的决策,凝聚各方力量,为实现国家的繁荣发展和民族的伟大复兴而努力奋斗 。

评论列表