分析城镇非私营单位就业人员的行业分布,是观察城市经济结构的重要窗口。

这些数据不仅反映了当前的产业重心,更揭示了城市的发展阶段和未来走向——就业岗位在哪里,城市的活力就在哪里,未来的增长潜力也蕴藏其中。

通过解读这份就业地图,我们可以看清长沙作为中部重要城市的产业底色与发展动能。

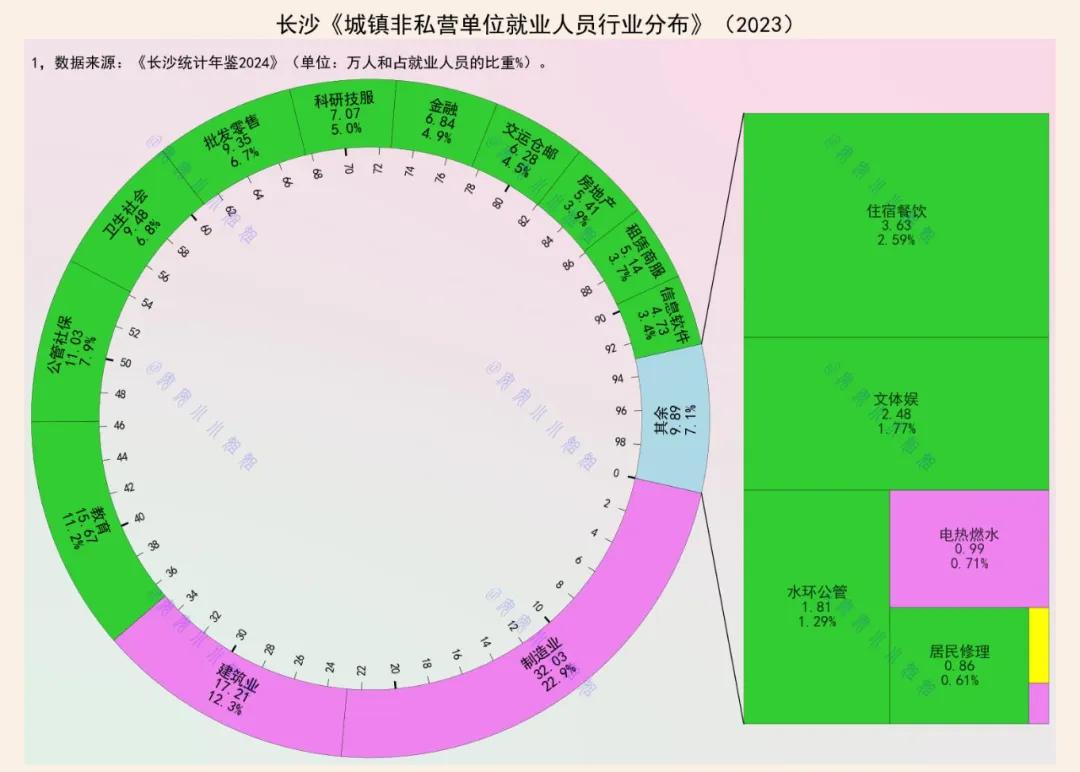

根据《长沙统计年鉴2024》数据,2023年长沙城镇非私营单位就业分布呈现出"制造业领跑、多业并举"的鲜明特征。

这张就业结构图,清晰地勾勒出长沙作为制造业重镇同时又向多元化发展的产业生态。

制造业:稳居首位的就业"压舱石"

环形图中最醒目的制造业板块(32.03万人,占比22.9%)充分证明了长沙"工程机械之都"的产业实力。

这一数据背后是三一重工、中联重科等龙头企业带动的完整产业链集群,也体现了长沙在装备制造领域的深厚积淀。

制造业作为就业第一大行业,不仅提供了大量稳定岗位,更通过产业链延伸带动了相关服务业发展。

服务业:多元发展的就业"增长极"

教育(15.67万人,11.2%)、公共管理社会保障(11.03万人,7.9%)、卫生社会(9.48万人,6.8%)等现代服务业共同构成了就业的第二梯队。

这些行业的高占比既反映了城市公共服务体系的完善程度,也说明长沙作为省会城市的教育医疗资源优势正在转化为就业吸引力。

特别值得注意的是,科研技术服务(7.07万人,5.1%)和信息软件技术服务(4.76万人,3.4%)的规模,显示出长沙在创新经济领域的培育成效。

建筑业与批发零售:城市活力的"晴雨表"

建筑业(17.21万人,12.3%)和批发零售业(9.35万人,9.4%)的就业规模,直观反映了长沙的城市建设速度和商业活跃程度。

作为新一线城市,长沙持续的基础设施建设和旺盛的消费需求,为这两个传统行业提供了稳定的就业空间。

虽然文化体育娱乐业总体规模不大(2.48万人,1.8%),但结合长沙"媒体艺术之都"的定位,这一领域的发展潜力不容小觑。

从湖南广电到马栏山视频文创园,文化产业正成为长沙区别于其他中部城市的特色就业方向。

这份就业分布图至少透露了三重信息:首先,制造业优势需要持续巩固,但也要警惕"一业独大"风险;其次,公共服务业的较强占比体现了省会的集聚功能,但也提示对行政资源的依赖度较高;最后,新兴产业发展势头良好,但规模仍有提升空间。

从就业结构看,长沙正处在传统产业与新兴产业交替的关键期。一方面需要推动制造业转型升级,提升就业质量。

另一方面要加快现代服务业发展,培育新的就业增长点。特别是要发挥科教资源优势,促进科技成果转化,扩大高技术产业就业容量。