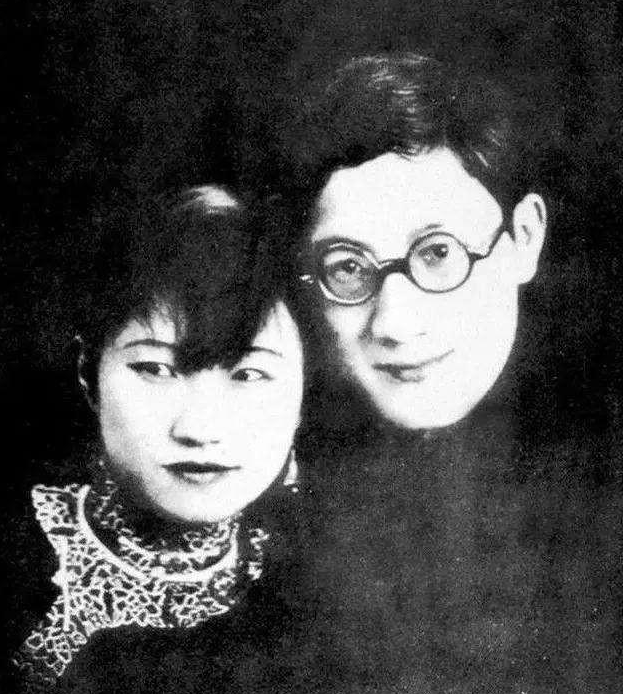

民国十五年的北平,北海公园的秋菊正盛,一场被世人争议的婚礼在此举行。新郎徐志摩身着笔挺西装,眼中盛满对新娘的温柔;新娘陆小曼一袭白纱,鬓边别着一朵白玉兰,无视周遭的窃窃私语,只望向身边的诗人。证婚人梁启超的训词字字严厉,称他们“用情不专,殊为可惜”,可这对冲破世俗桎梏的恋人,早已将外界的非议,化作彼此眼中“爱与自由”的注脚。他们的爱情,是一首以诗为骨、以勇气为韵的歌,开篇热烈,中段跌宕,终章遗憾,却在岁月里唱成了永恒。

一、序幕:金丝笼中的孤独与诗的召唤(1922-1924)

陆小曼的人生开篇,本是名门闺秀的标准剧本。1903年生于苏州望族,父亲陆定是民国财政部要员,她自幼浸润在中西文化中,英文流利如母语,舞姿惊艳社交场,书画更是得名师指点,十七岁便成了京沪圈子里人人称羡的“第一名媛”。这样的她,在1922年迎来了家人眼中的“完美归宿”——嫁给西点军校毕业的青年军官王赓。

王赓英俊沉稳,手握权柄,两人的结合曾是报纸追捧的“金玉良缘”。可婚姻的内核,从来不是表面的匹配。王赓的世界里,是军务报表与应酬章程,他会把“我爱你”说成“注意身体”,把陪伴的时间都分给了军政要务;而陆小曼渴望的,是有人能与她谈泰戈尔的《飞鸟集》,能懂她画中藏的孤独,能陪她在月光下唱一首西洋小调。这段看似光鲜的婚姻,成了困住她的金丝笼,她在日记里写道:“我的心是冷的,像北平冬日的湖,连阳光都暖不透。”

此时的徐志摩,刚经历与张幼仪的离婚,正带着“我将在茫茫人海中寻访我唯一之灵魂伴侣”的执念,在文人沙龙里寻找光。1924年,印度诗人泰戈尔访华,徐志摩担任翻译,而陆小曼作为社交名媛参与接待——命运的齿轮,在此刻开始转动。王赓因公务繁忙,托徐志摩代为照看独自赴会的陆小曼,这一“托”,便托出了一段跨越世俗的情缘。

二、高潮:灵魂相契的奔赴与世俗的风暴(1924-1926)

第一次深谈,他们便惊觉彼此是“失散多年的灵魂”。在北平的四合院里,徐志摩念起自己的诗:“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,陆小曼便接出下一句,眼中闪着懂的光;她谈起印象派画作的光影,徐志摩立刻取出随身携带的画册,指给她看莫奈的《睡莲》;她抱怨社交场的虚伪,徐志摩便陪她躲到后园,看月亮爬过灰瓦,听虫鸣渐起。

爱意在诗与画中疯长,徐志摩称陆小曼是“照进我生命的火焰”,为她写下《爱眉小札》,字字皆是滚烫的告白:“眉,我恨不得立刻飞到你身边,把你拥在怀里,再也不放手”;陆小曼则不顾“婚内出轨”的骂名,在给徐志摩的信中写道:“我不怕世人说我疯,只怕你不懂我的真”。这段感情像一场野火,烧遍了京沪两地的社交圈,指责声、嘲讽声、家人的反对声,如潮水般涌来。

陆小曼与徐志摩爱情关键时间轴

时间关键事件情感节点1922年10月陆小曼与王赓在北平举行婚礼无爱婚姻的开端,灵魂孤独的起点1924年4月泰戈尔访华,徐志摩与陆小曼因接待工作初识精神共鸣的萌芽,彼此留下深刻印象1924年8月徐志摩受王赓所托,频繁陪伴陆小曼,感情升温明确心意,开启秘密相恋的时光1925年3月陆小曼向王赓提出离婚,遭双方家庭强烈反对冲破桎梏的决心,直面世俗压力1925年9月陆小曼与王赓正式办理离婚手续扫清障碍,为与徐志摩的结合铺路1926年10月3日徐志摩与陆小曼在北平北海公园举行婚礼,梁启超为证婚人惊世情缘的公开,开启“神仙眷属”的婚姻生活1926年12月两人定居上海,徐志摩为陆小曼布置“爱巢”,鼓励她重拾画笔婚后甜蜜期,爱情在烟火中延续1931年11月19日徐志摩因飞机失事在济南遇难,年仅35岁天人永隔,爱情进入“余生守忆”的阶段1936年陆小曼耗费五年心血,整理出版《志摩全集》初稿以文字守护爱情,让爱人的诗与精神永存1965年4月3日陆小曼在上海病逝,临终前嘱托与徐志摩合葬(未如愿)用一生践行爱意,与爱人的灵魂重逢

为了在一起,徐志摩成了“奔走的信徒”,他一次次拜访王赓,坦诚自己的爱意,最终打动对方放手;他跪在母亲面前,哭着请求原谅,承诺会给陆小曼幸福;陆小曼则以死相逼,与坚决反对的父亲决裂,甚至因情绪激动而流产,身体落下病根。1926年10月3日,这场“惊世骇俗”的婚礼终于举行,梁启超的训词虽严厉,却也承认他们“有破釜沉舟的勇气”。婚后,徐志摩带着陆小曼定居上海,在福佑路的洋房里,他为她装了落地窗,让阳光洒满画室;他亲自下厨做她爱吃的菜,陪她看夜场电影;他把她的画作拿去展览,骄傲地向友人介绍“这是我太太的作品”——这段时光,是他们爱情里最温暖的诗行。

三、转折:现实的磋磨与爱情的重量(1926-1931)

浪漫终究要落地在柴米油盐里。陆小曼自幼娇生惯养,习惯了每月数千元的开销:洋房租金、佣人工资、社交场的华服珠宝,还有她因早年病痛染上的鸦片瘾,都成了沉重的负担。徐志摩为了支撑这份“精致的爱情”,不得不化身“空中飞人”,同时在北京大学、上海光华大学等四所学校任教,还四处讲学、写稿赚钱,常常一周奔波于京沪之间,疲惫不堪。

矛盾渐渐浮出水面。徐志摩希望陆小曼戒掉鸦片,勤俭持家,他在信中写道:“眉,我们一起省省,日子会好起来的,我怕你把身体熬坏了”;可陆小曼觉得他不够体贴,不理解她卧病在床的痛苦,反而抱怨他“把钱看得比我重”。争吵越来越多,曾经的诗与画,渐渐被柴米油盐的琐碎取代。但即便如此,爱意从未消散——徐志摩在飞机上看到美丽的云彩,会立刻写下诗句寄给陆小曼;陆小曼在他晚归时,会守着一盏灯,温好一碗汤;他出差时,她会把他的诗稿一遍遍翻看,直到字迹模糊。

1931年11月,徐志摩为了参加林徽因的演讲,也为了尽快赶回家给陆小曼过生日,搭乘“济南号”飞机从南京前往北平。临行前,他给陆小曼打电话,笑着说:“眉,等我回来,给你带北平最甜的冰糖葫芦”——这成了他留给她的最后一句话。11月19日,飞机在济南党家庄附近失事,机身起火,徐志摩当场遇难,随身携带的《爱眉小札》手稿,被烧得只剩残页。

四、终章:余生守忆,以文字延续爱(1931-1965)

噩耗传来时,陆小曼正在上海的家中画画,画笔“啪”地掉在地上,她眼前一黑,晕了过去。醒来后,她不顾身体虚弱,执意要去济南接徐志摩的遗体。当看到那具被烧伤的遗体,以及口袋里半焦的诗稿时,她终于崩溃大哭,一遍遍喊着“志摩,我错了”。那一刻,她才明白,自己之前的任性与奢侈,给了爱人多大的压力;那些没说出口的体谅,成了永远的遗憾。

从济南回来后,陆小曼像变了一个人。她剪掉了时髦的卷发,戒掉了多年的鸦片瘾,关掉了社交场的大门,把自己关在装满徐志摩遗物的房间里。墙上挂着他的照片,案头摆着他的手稿,她开始了一项浩大的工程——整理徐志摩的遗作。她四处奔走,收集散落在友人手中的诗稿、书信、散文,哪怕是一张小纸条,她都视若珍宝;她戴着老花镜,逐字逐句校对,遇到模糊的字迹,就反复推敲,常常熬到深夜;她亲自为《志摩全集》作序,文字质朴却深情:“志摩,你的诗还在,你就还在,我会把它们好好地留给世人”。

此后的三十四年,她未再改嫁,独自一人守着与徐志摩的回忆。晚年的她生活清贫,靠卖画维持生计,身体也愈发不好,但她从未停止整理遗作的工作。1965年4月3日,陆小曼在上海病逝,临终前,她紧紧攥着那本残破的《爱眉小札》,嘱托家人将她的骨灰与徐志摩合葬。虽因种种原因未能如愿,但当《志摩全集》完整出版的那一刻,他们的爱情,早已超越了生死的界限。

陆小曼与徐志摩的爱情,从来不是完美的童话。它有冲破世俗的勇气,也有现实磋磨的裂痕;有诗与画的浪漫,也有柴米油盐的琐碎;有生离死别的痛苦,也有余生守忆的深情。但正是这份真实,让它成了民国爱情里最动人的篇章。当我们读起“得之,我幸;不得,我命”,想起的不仅是徐志摩的执着,还有陆小曼的坚守。他们的爱情,是一首未唱完的诗,是一支未奏尽的歌,在岁月的风里,永远回响着诗与爱的旋律。