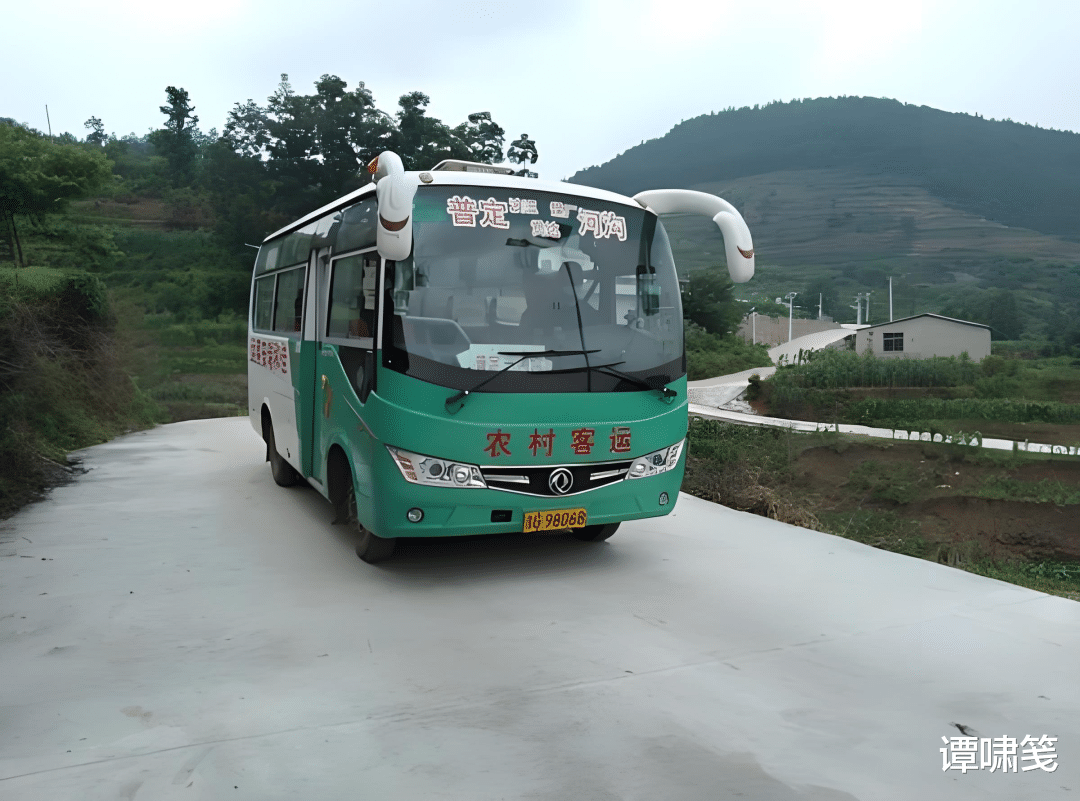

乡村长途公交车刚出客运站,轮子碾着冻硬的土路,“哐哐”响得慌。我贴在结着白霜的车窗上,瞅见两个人往车上赶——走前面的大婶穿件深蓝棉袄,手里攥着个亮堂堂的智能手机,手腕上套着只磨得发白的红塑料手镯,边缘裂了道细缝,却被擦得锃亮,在清冷的天光下泛着微弱的光;后面跟着的大娘裹着件灰布衫,肘部磨出了毛边,还打了块深灰色补丁,里面的旧毛衣袖口露出来半截,线头都散开了。她肩头勒着磨破的布包带子,包身鼓囊囊的,像是塞了不少东西,脚上的黑胶鞋鞋底裂了道缝,鞋帮沾着泥点,走台阶时差点绊着,手忙脚乱扶住车门才站稳,指关节上的老茧蹭得车门“吱呀”响了声。

“他婶子,你先帮我垫上呗,等会儿我给你转。”大娘凑到大婶跟前,声音软乎乎的,带着点讨好,说话时还下意识攥了攥布包带子。大婶没多想,晃了晃手腕上的红塑料手镯,冲驾驶座喊:“师傅,俺俩坐车到稻甜村,一共多少钱?”司机头也没回,声音从驾驶室飘出来:“13块一位,俩儿人26。”我离得近,清楚看见大娘的耳朵动了动,她眼皮颤了颤,没吭声,可那攥着布包的手紧了紧——她就站在司机旁边,这么近的距离,咋可能听不见。

大婶麻利地掏出手机扫码,屏幕亮的瞬间,手腕上的红塑料手镯随动作晃了晃,映出细碎的光。“支付成功”的提示音刚落,大娘突然拽住她的袖子,嗓门一下子提起来:“不是11块一位吗?你咋给了13块?”

司机从后视镜里瞥了她一眼,语气有点无奈:“这价都定两年了,一直13块。”大娘却梗着脖子不松口,手指头抠着布包边儿,跟拧了劲似的:“以前就是11块!我前年坐还这价呢!”“那都是老黄历了,油钱都涨好几回了,妹子。”司机说完,干脆拧开收音机,地方戏的梆子声一出来,车厢里那点僵劲儿才算散了点。

大娘趁这空当,眼睛飞快瞟了眼过道——靠窗的座位底下扔着个空矿泉水瓶,她身子往那边挪了挪,手悄悄伸过去,捏着瓶身擦了擦灰,飞快塞进布包侧面的兜里,动作轻得跟怕人看见似的。我正纳闷,就见她摸出个旧手机,边儿上的漆都磨没了,屏幕裂了道缝,里头还卡着根白头发。她手指头在屏幕上慢腾腾滑着,滑了半天没动静,最后有点不好意思地递到大婶面前:“微信里没零钱,我平常都用支付宝。”

这话让我愣了愣——看她这年纪,按理说该不咋会用这些新鲜玩意儿。大婶也愣了下:“你还会用支付宝?俺都没下那东西。”大娘脸有点红,声音低了些:“俺儿教的,他在外地念大学,今年暑假回来手把手教我的,说转账方便。以前俺儿没长大时,俺老头(当地人称丈夫为老头,不分年龄)连村都不让俺出,说怕俺跑了,家里的钱一分都不让俺碰,买袋盐都得跟他要。现在俺儿出息了,考上大学,他才松了口,让俺偶尔出来赶集,还肯让俺学用手机了。”

说着,她又抓过大婶的手机点应用商店,手指头戳得屏幕“咚咚”响,指甲盖里还嵌着点泥。她眯着眼睛凑近屏幕,手指好几次点错图标,急得额头上冒出了细汗,嘴里还念叨:“俺儿暑假教的时候挺简单的,咋这会儿就找不到了……”折腾了快十分钟,又是验证码收不着,又是大婶记不住密码,最后大娘叹口气,把手机还给大婶:“算了算了,我给老头打个电话,让他给我转微信上。”

大娘把手机贴在耳朵上,手指头攥得发白,眉头皱成个“川”字。布包的拉链没拉严,露出来几个裹着纸巾的鸡蛋,壳上还沾着点泥。电话拨了三回才通,大娘的声音立马软下来:“你给我转点钱呗,我跟婶子坐车,要13块……对,13块,不是11块……俺知道贵了,可也没法子啊……”不知道那头说了啥,她的声音越来越小,到最后就剩“嗯、嗯”两声,挂了电话时,还忍不住瞥了眼大婶手腕上的红塑料手镯,眼神里带着点羡慕——她想起自己刚嫁过来时,婆婆给了一只类似的,后来干活磨坏了,想再换一只,被老头骂了句“浪费钱”,就再也没提过。

等了五分钟,大娘的手机终于震了一下——就11块钱。她赶紧把11块钱转给大婶,长长舒了口气,又开始念叨:“你看他,就给转11块,说以前都是这价,那2块我记着啊,等我下次赶集卖了鸡蛋就给你。俺儿说了,做人得讲信用,不能欠人钱。”大婶摆摆手,晃了晃手腕上的红手镯,满不在乎:“多大点事儿,2块钱而已,不用记着。”可大娘停不下来,从家里的鸡一天下几个蛋,说到去年种的玉米就卖了三百来块,又说到给儿子寄生活费都得跟老头磨半天,话里全是委屈。

我看着她,五十来岁的样子,说话带着云贵川那边的软口音,眼角的皱纹里还沾着点尘土——这模样,忽然让我想起8年前在当地担任驻村第一书记的日子,第一次入户走访就发现不对劲——好几位中老年妇女说话带着明显的南方口音,身份证号却是当地的1306开头。后来走访多了,才知道她们大多是上世纪90年代来的,当年有人拿着“北京招工”的幌子,把她们从云贵川带到这边,给村里的光棍当媳妇。初到异乡时,有人哭闹反抗,有人试图逃跑,但在封闭的乡村与严苛的管控下,许多人最终选择了认命——毕竟在这里,至少能吃饱饭,不用再忍受老家的贫困。

那些被带来的妇女,大多都像这大娘这样,把所有希望都寄托在孩子身上,等孩子出息了,才算盼来一点松快日子。大娘总说,儿子教她用支付宝,就是想让她手里能有点自己的钱,可丈夫管得严,支付宝里几乎没存过余额,每次用都得伸手要,反倒更添了一层束缚。

车到大娘要下的村口时,太阳都快落山了,把天边染得金红金红的。大娘拎着布包,布包侧面还露着半截空矿泉水瓶,她攥着大婶的手反复说:“那2块钱我真记着,卖了鸡蛋就给你!”她的手指不小心蹭到大婶手腕上的红塑料手镯,粗糙的触感带着点温热。大婶笑着点头:“行,俺等着,你慢点儿走。”我看着大娘走在覆着薄霜的田埂上,背影有点佝偻,布包在背上晃来晃去,慢慢融进远处的村子里。不远处新建的乡村服务中心,“关爱妇女儿童”的红横幅在夕阳下特别亮。

长途车又开起来,引擎的“哐哐”声再次响起,大婶手腕上的红塑料手镯随着车身颠簸轻轻晃动。我望着窗外的夕阳琢磨,大娘总算能借着儿子的光,出来透透气了,可她手里还是没攥着钱,连2块钱都得盘算半天。如今乡村振兴的步伐越来越快,村里的手工坊、合作社办得红火,不少年轻妇女都实现了经济独立,可像大娘这样年过半百、被生活磨平了棱角的妇女,改变依旧举步维艰。那2块钱的车费差额,不仅是旅途上的一次窘迫,更是她们被命运操控、被现实裹挟的半生缩影。

或许等她儿子毕业工作了,或许等更多帮扶政策落到她们身上,她才能真正松快下来,不用再为这点小钱绞尽脑汁,不用再在生活的夹缝里艰难周旋,也能像大婶那样,拥有一只安稳戴在手腕上、不用顾忌旁人眼光的镯子,哪怕只是只红塑料的。