台北马场町的枪声曾震碎多少忠魂?一位国民党中将参谋次长,为何甘为共产党深入虎穴?他留下 “五十七年一梦中” 的绝笔,让周恩来临终仍念念不忘。毛泽东挥笔赞其 “虎穴藏忠魂”。这位被称作 “密使一号” 的吴石将军,背后藏着怎样震撼人心的故事?

(一)寒儒之子的报国路

1894 年,福建闽侯螺洲乡的一座青砖小院里,吴石呱呱坠地。这一年,甲午战争爆发,清廷战败的消息传遍街巷,吴石的父亲 —— 一位靠教书谋生的老秀才,常抱着年幼的他叹息:“国不强,家难安啊!” 这份民族屈辱的记忆,像一颗种子埋在吴石心底,也让 “读书报国” 成了他童年最坚定的信念。

螺洲乡素有 “文化之乡” 的美誉,吴石从小在父亲的私塾里苦读,《论语》中的 “士不可不弘毅”“任重而道远”,被他抄在课本扉页,时时翻看。16 岁时,家乡遭遇洪水,庄稼绝收,父亲病倒,家境一落千丈。为了减轻家里负担,也为了实现报国理想,吴石毅然放弃科举之路,报名参军,成了当地新军的一名小兵。

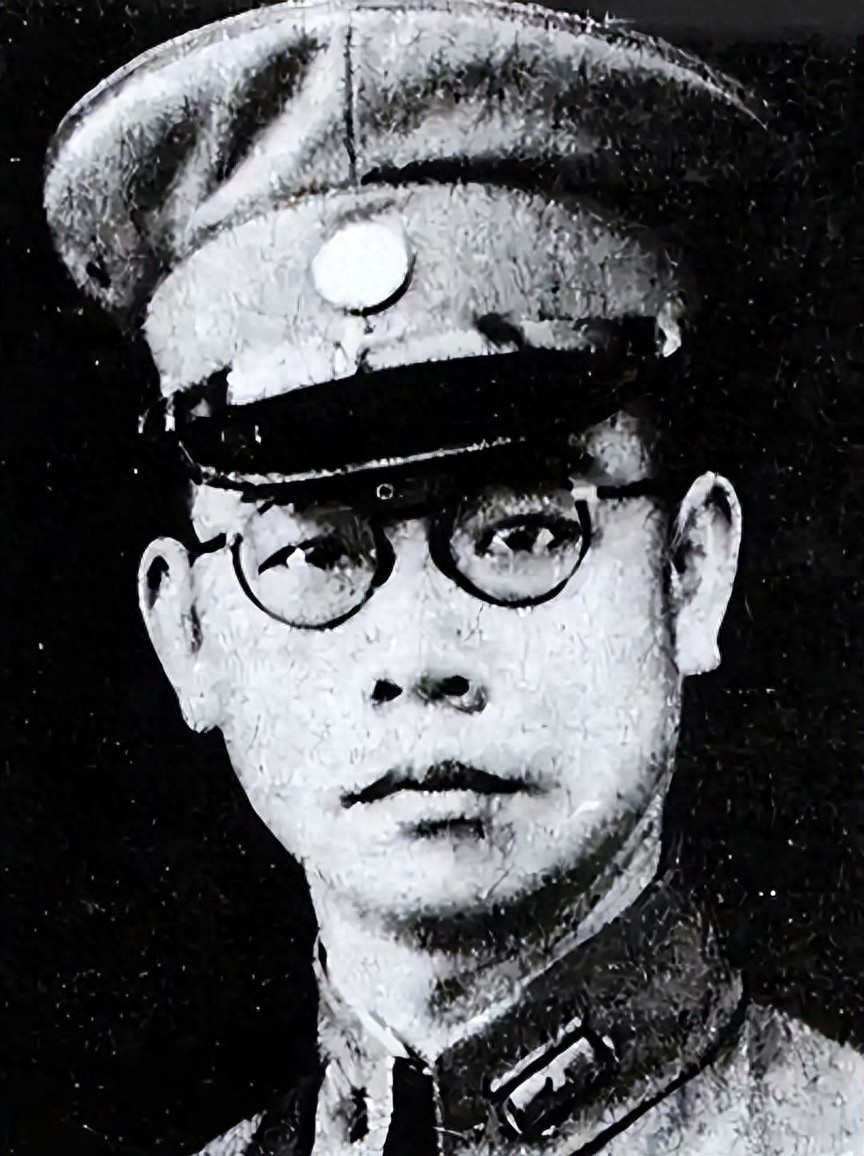

1911 年,辛亥革命爆发,吴石随部队参与起义,亲眼见证旧王朝的崩塌。他深知,光有热血不够,还需过硬的军事本领。1914 年,他凭借优异成绩考入保定陆军军官学校,这所中国近代史上最著名的军校,汇聚了全国有志青年。在保定军校的两年里,吴石每天天不亮就起床练操,深夜还在油灯下钻研战术书籍,同学常笑他 “把床都搬到了图书馆”。1916 年毕业时,他以全校第一名的成绩脱颖而出,在 800 余名毕业生中作为代表致答谢词,其沉稳的谈吐、扎实的学识,让校长亲自为他题词 “栋梁之材”,“吴状元” 的绰号也从这时传遍军界。

毕业后,吴石先后在福建、广东等地的军队任职,可他始终觉得自己的军事知识还不够。1924 年,他主动申请赴日本陆军大学深造 —— 当时日本军事理论领先,他想 “师夷长技以制夷”。在日本的三年里,吴石几乎断绝了所有娱乐,把时间都花在研究日军战术、国际军事形势上。他每天泡在陆军大学的图书馆,抄录了 30 多本军事资料,回国时行李箱里装的全是笔记和书籍。

回国后,吴石把在日本学到的知识与中国实际结合,3 年间撰写了《日军作战纲要》《现代战术》《国防建设》等 10 余部军事著作,其中《日军作战纲要》详细分析了日军的编制、武器装备、作战习惯,成为当时军队研究日军的重要参考资料,他也因此被军界公认为 “日本通”。

1937 年 “八一三事变” 爆发,日军大举进攻上海。战前,吴石根据自己对日军的研究,预判日军会从上海虹口、杨树浦一带发起进攻,且兵力会集中在海军陆战队和陆军第 3 师团。他将这份预判报告提交给上级,可起初并未被重视。直到战事爆发,日军的部署与他的预判分毫不差,上级才急忙按照他的建议调整防御,虽最终上海沦陷,但也为部队转移争取了宝贵时间。经此一役,吴石的军事才能声名大振,越来越多人知道 “有个吴石,能看透日军的心思”。

1938 年,国民政府在武汉珞珈山开办战地情报参谋训练班,专门培养抗日前线的情报人才,吴石被任命为训练班主任。他深知情报工作对战争的重要性,不仅亲自授课,还邀请了多位熟悉国际形势、实战经验丰富的专家来讲课。在训练班的一年里,他培养了 300 余名情报参谋,这些人后来大多奔赴抗日前线,为收集日军情报、支援前线作战发挥了重要作用。1936 年,吴石因功绩突出,获授少将军衔;抗战末期,他升任国民政府军事委员会军政部部长办公室主任,负责处理军政要务,因其对军事形势的精准判断,深得上级器重,“每周必召见咨询一次”,彼时的他,已在军界站稳脚跟,前途一片光明。

(二)暗夜里的信仰抉择

1945 年 8 月,日本宣布投降,消息传来,举国欢腾。吴石站在南京街头,看着百姓敲锣打鼓庆祝胜利,心中满是欣慰 —— 他盼这一天,盼了整整 8 年。可这份喜悦没持续多久,现实就给了他沉重一击。

战后,国民政府派部队到各地 “接收” 日伪资产,可不少官兵却把 “接收” 变成了 “劫收”:抢占百姓房屋、掠夺商铺财产、克扣物资,甚至强抢民女。吴石曾到上海、南京等地视察,亲眼看到某部队军官把日伪留下的工厂据为己有,工人索要工资反被殴打;看到南京某街区的百姓,因房屋被士兵抢占,只能在街头搭棚子居住,寒冬腊月里冻得瑟瑟发抖。他还听说,有些官员利用职务之便,把日伪的黄金、珠宝偷偷运走,中饱私囊。这些场景,让吴石既愤怒又痛心,他在日记里写道:“胜利本是百姓之福,如今却成了某些人的‘发财之机’,如此下去,国将不国!”

更让吴石失望的是,国家统一的希望逐渐渺茫。1946 年,内战爆发,原本该用于建设国家、改善民生的资源,大多被投入战场,百姓再次陷入流离失所的困境。吴石多次向上级建议,停止内战、和平谈判,可他的建议不仅没被采纳,还因 “主张和平” 受到排挤。当时军界派系斗争激烈,吴石因早年得到白崇禧的赏识,被其他派系视为 “异类”,常有流言蜚语中伤他,甚至有人故意克扣他负责的军需物资。

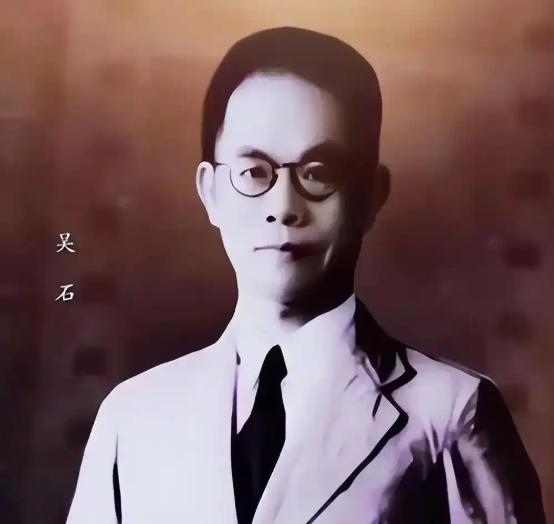

何遂

一次,吴石与好友何遂见面,两人喝着酒,聊起当前的局势,吴石忍不住慨叹:“如今民不聊生,派系倾轧,这样的局面,怎能不让人寒心?照此下去,国民党不亡是无天理!” 何遂是一位心怀民族大义的进步人士,早年曾参与辛亥革命,对国家命运十分关切。他看着吴石痛苦的样子,轻声说:“你有报国之心,可如今的道路走不通,何不换条路试试?”

其实,早在 1937 年,何遂就曾带吴石结识过一些关注民族命运、主张和平统一的进步人士。那些人对百姓疾苦的关怀、对国家未来的思考,给吴石留下了深刻印象。只是当时他身处军界,虽有触动,却未敢深入接触。如今,面对现实的困境,何遂的话让他重新思考自己的人生方向。

1947 年 4 月,上海华懋公寓的一间客房里,在何遂父子的安排下,吴石见到了一位特殊的客人 —— 这位客人谈吐儒雅,对国家形势的分析鞭辟入里,还向吴石讲述了许多关于民生改善、国家建设的想法。这次会面,让吴石豁然开朗,他意识到,自己一直追寻的 “报国之路”,其实就在眼前。

1948 年春夏,经进步人士吴仲禧的引荐,吴石正式加入了致力于国家统一的进步组织。此时的他,已经 54 岁,却像找到了新的人生方向,浑身充满力量。他在给家人的信中写道:“我虽已过半百,但报国之心未减。如今找到真正能让国家安定、百姓幸福的道路,纵使前路艰险,也绝不退缩。”

(三)决战时刻的情报利剑

加入进步组织后,吴石利用自己在军界的身份,开始为国家统一事业收集、传递重要情报。他深知,情报工作关乎战局走向,每一份情报都可能影响成千上万百姓的命运,因此始终小心翼翼,不敢有丝毫懈怠。

1948 年 6 月,吴仲禧奉命前往徐州地区视察军事部署。临行前,吴石找到他,亲手写了一封介绍信,交给自己的学生、徐州地区军事部门参谋长李树正。信中写道:“仲禧兄乃我多年挚友,此次前来视察,望贤弟多加协助,提供便利。” 凭借这封信,吴仲禧顺利进入徐州地区的军事机要部门,还被允许参观作战室。

在作战室里,墙上挂着详细的兵力部署图,上面标注着各部队的番号、驻地、武器装备、指挥官姓名。吴仲禧一边听介绍,一边默默记诵,把关键信息都刻在脑子里。晚上回到住处,他立刻把记下来的情报整理成文字,可如何把情报送出去成了难题 —— 当时徐州地区管控严格,信件、电报都会被检查。

就在吴仲禧焦急万分时,吴石派来的联络员找到了他,带来了一个夹层公文包。吴仲禧把情报放在夹层里,由联络员伪装成商人,历经 3 天辗转,终于将情报送到了目的地。这份情报详细介绍了徐州地区的兵力分布、防御薄弱点,为后续的军事部署提供了关键支撑。事后,吴仲禧找到吴石,感激地说:“这次能顺利完成任务,全靠你的帮助。” 吴石却平静地说:“这是我应该做的,只要能为国家统一出一份力,再大的风险也值得。”

1949 年 3 月,长江沿线局势紧张,一场关乎国家命运的决战即将打响。此时,吴石担任国民政府军政部参谋次长,能接触到长江江防的核心部署情报。他知道,长江江防的兵力分布、防御工事位置,是决战的关键,必须尽快将这些情报传递出去。

那段时间,吴石每天下班后,都会把自己关在书房里,凭着记忆绘制长江江防兵力部署图。为了不引起怀疑,他把图纸藏在《孙子兵法》的书页里,白天正常上班,晚上偷偷整理情报。经过半个多月的努力,他终于完成了标有团级番号的长江江防兵力部署图,还附上了各部队的战斗力分析、防御工事的详细位置。

情报整理好后,吴石联系到进步组织的联络员,约定在上海俭德坊何遂的住处交接。交接那天,吴石特意换上便装,绕了好几条街,确认没有被跟踪后,才走进何遂的家。他把《孙子兵法》交给联络员,轻声说:“里面的东西很重要,一定要安全送到。” 联络员接过书,郑重地点了点头。这份情报经秘密渠道传递后,为渡江作战的部队提供了精准的参考,帮助部队避开了防御重点,顺利突破长江防线。

南京解放前夕,吴石得知有 500 箱军事机要档案即将被转移到台湾。这些档案里包含了多年来的军事部署、兵力调动、武器研发等重要信息,若被转移,将对后续的国家建设和地方治理造成极大影响。吴石立刻向上级建议:“福州地理位置特殊,进退便捷,且这些档案在福州更便于后续统筹使用,不如暂缓转移,先运至福州存放。” 上级觉得他的建议有道理,便同意了。

1949 年 8 月,吴石赴福州任职,刚到福州,他就立刻安排人员将这 500 箱档案妥善保管。不久后,福州解放,吴石亲自将这些档案完整地交给了接管福州的工作人员。这些档案后来成为研究近代军事史、开展地方治理的重要资料,为镇反工作和地方稳定发挥了重要作用。当时负责接收档案的工作人员说:“这 500 箱档案,是吴石将军为国家统一事业留下的宝贵财富。”

(四)孤胆赴台的生死较量

1949 年 8 月 14 日,吴石接到上级指令,要他立刻前往台湾任职。此时,他心里清楚,台湾局势复杂,此去凶多吉少,可他更明白,台湾是中国不可分割的一部分,自己若能在台湾继续开展工作,对国家统一事业至关重要。

临行前,吴石与吴仲禧在南京一家小茶馆告别。两人相对而坐,沉默良久,吴石先开口:“此次赴台,不知何时能归。我在台湾会尽力收集情报,为国家统一多做些事。” 吴仲禧看着他,眼眶泛红:“你要多加小心,务必保护好自己。” 吴石笑了笑:“为人民做的事太少了,个人风险算不了什么。只要能看到国家统一的那一天,我死而无憾。”

抵达台湾后,吴石凭借多年的军事资历,升任 “国防部参谋次长”,授中将军衔,得以接触到台湾地区的核心军事机密。进步组织为他赋予 “密使一号” 的代号,希望他能在台湾搭建起稳定的情报网络。

在台湾的日子里,吴石始终保持警惕。他深知,台湾地区的特务机构管控严密,稍有不慎就会暴露。为了不引起怀疑,他像往常一样上班、开会,甚至还会在公开场合发表一些符合身份的言论,可私下里,他却在偷偷收集情报。他把情报写在极小的纸上,藏在钢笔帽里、书本夹层中,甚至缝在衣服的衬里里,等待合适的机会传递出去。

1949 年 11 月,进步组织派朱枫以探亲名义赴台,与吴石建立直接联系。朱枫抵达台湾后,按照约定的暗号,在台北一家书店与吴石见面。此后的一个多月里,吴石先后 6 次与朱枫秘密会晤,每次都把整理好的情报交给她。这些情报包括《台湾战区战略防御图》、舟山群岛兵力部署图、台湾地区海军基地分布、空军机群数量及驻地等绝密信息,每一份都对了解台湾地区局势、推动国家统一有着重要意义。

朱枫将这些情报整理后,通过秘密渠道经香港传递出去。当这些情报送到北京后,相关部门的工作人员都十分振奋,对吴石和朱枫的工作给予了高度评价。

可就在情报工作顺利开展时,意外发生了。1950 年 1 月 29 日,台湾地区的进步组织遭到破坏,负责人蔡孝乾被捕后叛变,供出了朱枫和吴石的身份。特务机构立刻展开搜捕,朱枫的处境十分危险。

吴石得知消息后,心急如焚。他知道,朱枫若被捕,不仅会危及她的生命,还可能导致更多情报人员暴露。他立刻想办法为朱枫办理撤离手续,冒险签发了一张《特别通行证》,让朱枫以 “探亲” 名义前往舟山,再从舟山转往其他地区。朱枫拿着通行证,连夜赶往舟山,可就在她即将登上撤离船只时,还是被特务逮捕了。

1950 年 3 月 1 日晚,一群特务闯进吴石的家,将他带走。在审讯室里,特务对吴石严刑逼供,用鞭子抽、用烙铁烫,还威胁要伤害他的家人。吴石的一只眼睛被酷刑折磨得失明,身体多处受伤,可他始终咬紧牙关,没有吐露任何关于进步组织和情报工作的信息。特务们见硬的不行,又用高官厚禄诱惑他,说只要他 “悔过自新”,就可以恢复官职,甚至还能得到一笔丰厚的奖金。吴石看着特务,冷冷地说:“我为国家统一、百姓幸福做事,问心无愧。想让我背叛信仰,绝无可能!”

(五)血色绝笔照千秋

在狱中,吴石知道自己时日无多,便向狱警要了纸和笔,写下了几封绝笔信。写给妻子王碧奎的信里,他满是愧疚:“此次累及碧(奎),无辜亦陷羁缧绁,余诚有负。这些年,我忙于工作,未能好好照顾你和孩子们,心中十分愧疚。但我所做之事,皆是为了国家和百姓,虽死无憾。你要好好照顾自己,把孩子们抚养成人,让他们将来也能为国家做些有用的事。”

写给女儿吴兰成的信中,他叮嘱道:“门户好好的看,东西要收拾清楚。做人要正直,要心怀家国,莫忘‘精忠报国’的道理。纵使将来遇到困难,也要坚守本心,不要动摇。” 信的末尾,他写下 “凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁” 的诗句,既是对自己一生的总结,也是对国家统一的期盼。

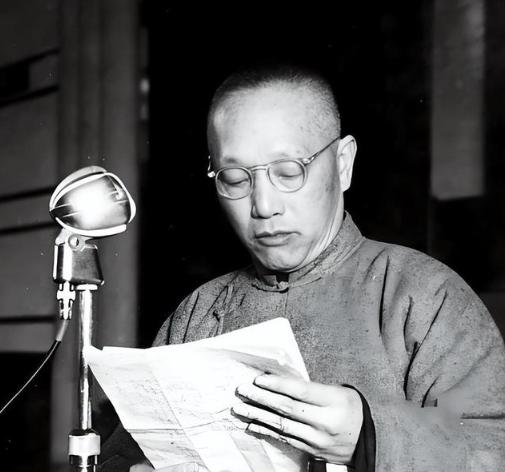

1950 年 6 月 10 日下午 4 时,台北马场町刑场,阳光有些刺眼。吴石与朱枫、陈宝仓、聂曦三人被押赴刑场。面对枪口,吴石从容整理了一下军装,抬头望向远方 —— 那是大陆的方向。他轻声吟诵起自己写的诗句:“五十七年一梦中,声名志业总成空。凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁。” 声音不大,却充满力量。

随着几声枪响,吴石倒在血泊中,时年 57 岁。他用生命践行了自己的誓言,用赤诚诠释了 “爱国” 二字的重量。当时在场的一位记者,在后来的报道中写道:“吴石将军临刑前神态镇定,毫无惧色,其爱国之心,令人敬佩。” 香港《星岛日报》也详细记录了这一悲壮场景,称吴石为 “为国家大义牺牲的英雄”。

结语:无名英雄的精神传承

如今,在北京西山无名英雄纪念广场上,吴石的名字被镌刻在纪念碑上,与其他隐蔽战线的英雄一同被世人铭记。广场上的雕塑,再现了当年隐蔽战线工作者的身影,他们或手持情报、或四处张望,仿佛仍在为国家统一事业奔波。

每年清明,都会有群众来到这里,为吴石将军献上鲜花,缅怀他的英雄事迹。有人带着孩子来,给孩子讲述吴石将军的故事,告诉他们:“今天的和平生活,是无数像吴石将军这样的英雄用生命换来的,我们不能忘记他们。”

评论列表