阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力。

天子亲征历来是兵家大忌,然而那些“雄才大略”、一意孤行的帝王们,总是置江山社稷不顾,选择御驾亲征。这个听起来威风凛凛的词语,却将帝王推向无尽的深渊,运气好点扬名天下,运气差的就是战败身死、兵败被俘,天子威严荡然无存。

1.汉高祖刘邦-白登之围

时匈奴在冒顿单于的带领下逐渐强大起来,并且不断骚扰边境。刘邦于是派出韩王信到马邑抵御匈奴,然而让刘邦没有想到的是,韩王信竟然两头讨好,这让刘邦十分不满,韩王信担心刘邦会惩处自己,于是选择带领城池投降匈奴,让人更生气的是他竟然凭借自己对汉地的熟悉竟然带领匈奴攻打刘邦。

这对刘邦来说是奇耻大辱,于是选择御驾亲征,亲征匈奴。冒顿单于面对刘邦的大军自知不是对手,于是故意示弱,引诱刘邦深入追击,刘邦率军连连取胜,被胜利冲昏了头脑。他不听周围谋士的劝谏,执意率军进击。进军到白登山时,冒顿单于将事先埋伏的四十万精锐全部派出,刘邦被团团围住。

时值寒冬,十分严寒,士兵们没有厚衣服包裹,被冻死冻伤者不计其数,加之没有粮草,没有援兵,形势一度十分危急,照这么下去,刘邦必定被冻死。就在这危急关头,陈平献计贿赂冒顿单于的妻子,在其妻子的斡旋下,冒顿单于同意打开包围圈的一角,让刘邦得以脱险。

此战后让刘邦深刻意识到匈奴的强大,此时汉朝的实力无法通过军事手段来解决此问题。

2.汉昭烈帝刘备-夷陵之战

刘备御驾亲征东吴此事实为不妥,虽然名为为关羽报仇(关羽作为刘备情同手足的股肱之臣),但是更为重要的是要拿回荆州,甚至取得更多的土地。与此同时,刘备刚刚称帝,迫切需要一场胜利来树立自己的权威,证明自己汉室地位的合法性。

如果此战没有遇上陆逊说不定就成功了,然而偏偏陆逊的出现,击碎了他的霸业梦。刘备所表现出的复仇心切,是任何人阻挡不了的。战斗初期本是连连大捷,然而陆逊却避其锋芒,两军在夷陵对峙。由于刘备的错误指挥,“连营”部署,让陆逊得以瞅准时机,一把火把刘备烧的啥也不剩。刘备连连败退,突围逃至永安。

由于战败的打击加之年事已高,让刘备一病不起,最后一命呜呼。此战的失败完全归结于刘备决策的失误,此战让蜀汉军事实力遭受到重创,大量优秀将领战死。

3.前秦宣昭帝苻坚-淝水之败

如果不看淝水之战的失败,苻坚绝对称得上是一位英明、颇有作为的雄主。毕竟他在王猛的辅佐下,成功统一北方,甚至征服了西域,这在当时来说是非常高的成就。当然他并没有局限于此,他的最终目标是扫平东晋、完成天下一统。

经过连年的征战其实可以休养一段时间来恢复一下元气,众多大臣都劝他此时不宜进攻东晋,但是苻坚并不认为,执意出征东晋。其实如果苻坚稳扎稳打应该是可以碾压东晋的,但是苻坚却不按常理出牌。他抛下主力大军,仅率几百人便奔赴前线,这一做法无疑是失去了统帅全军的掌控力。加之他中了谢玄的后退之际,百万大军岂是说退就能退的,作为统帅这点常识还是有的。

然而他却没有想到,让大军后退几步,殊不知这几步断送了他的霸业,全军瞬间崩溃,死伤无数,苻坚本人也在逃亡的路上被姚苌擒获,后被杀害。

其实苻坚的失败是步子迈的太大了,苻坚虽然是一统北方,但是各势力只是表面上臣服,关系并不牢靠。如此大规模的征战,没有稳定的后方做支撑是万万不行的。加之在战场他轻敌冒进,临阵时又刚愎自用,才会有如此大败。

随着淝水之战的大败,各势力集团纷纷脱离苻坚,甚至反戈一击,因此前秦才会崩塌的如此之快。4.周武帝宇文邕-北征突厥

宇文邕如果没有早逝必定能够成为一代雄主,在他的带领下,成功灭掉北齐,统一北方。然而随着突厥实力的日益强劲,这对北周来说是巨大的威胁。因此在灭亡北齐后,矛头自然而然指向了突厥。这既是消除北方隐患,同时完成了统一大业。

因此,宇文邕整点完兵马后,御驾亲征,统帅五路兵马,北伐突厥。让所有人没有想到的是,在进军的路上,宇文邕突患疾病,死在了北伐的路上。他在统一北方的路上,事必躬亲、励精图治,事事亲力亲为,因此非常劳累,因此倒下是必然的。5.唐庄宗李存勖-兴教门之变 李存勖是一统北方的军事天才,在父亲李克用打下的基础之下,他得以快速崛起,灭后梁、灭前蜀。然而随着完成统一大业后,他的性格发生了根本性转变。他横征暴敛,甚至强掳魏州将士妻女千余人,吝于赏赐士卒,导致军心涣散,这一切直接到了他的惨死。

魏州兵变后,李存勖派出李嗣源前往平叛,不料李嗣源反被叛军拥立,反过头来进攻李存勖。李存勖被迫御驾亲征,然而担任从马直(皇帝亲军)指挥使的伶人郭从谦却悄无声息的发动了叛变(他的叔叔郭崇韬被皇帝冤杀,义父李存乂同时被杀)。他带领叛军攻打宫城的兴教门,李存勖被乱箭射死。6.汉隐帝刘承祐-出城观战 刘承祐能登上皇位,连他自己都没有想到,因为皇储刘承训的突然病逝,让刘知远也匆匆驾鹤西去,这样刘承祐被匆匆扶上帝位。他刚刚继承大统,朝政大权掌握在以杨邠、史弘肇、王章、郭威为代表的武将手中,将他的权力架空。这位年轻的皇帝在试图夺回权力时,因一系列鲁莽决策,最终将自己搭了进去。

在隐忍了两年后,他最终对辅政大臣下了狠手,将杨邠、史弘肇、王章全部诛杀。最后要诛杀的便是天雄军节度使郭威,郭威自然不会是坐以待毙,他以清君侧为名,起兵反叛。大军一路势如破竹直逼汴梁城下,此时皇帝本该坐镇京师指挥全局,他却亲自出城到刘子坡观战,然而等到再次回到汴梁时,城门紧闭,不让他回家了。

刘承祐只得带领少数人逃亡,然而随着后方尘土飞扬,大家以为追兵赶到,郭允明见求生无望,竟动了杀君投降、以此邀功的念头。他趁刘承祐不备,猛然上前,一刀将皇帝刺死。让大家没有想到的是来人竟然是护驾之兵。

其实刘承祐有点操之过急了,自己才二十几岁,根基极不稳定,理应沉淀几年才采取相应的军事行动。可是他按耐不住要及早获得大权,才会导致如此祸患。7.周世宗柴荣-北征契丹 柴荣不仅是五代第一明君,更是千古第一良帝。他通过一系列改革,使后周国力军力大增。时契丹正值辽穆宗耶律璟统治时期,国力衰弱,在此情形之下,柴荣认为这是收复燕云十六州故土、解除中原北方威胁的绝佳时机已到。

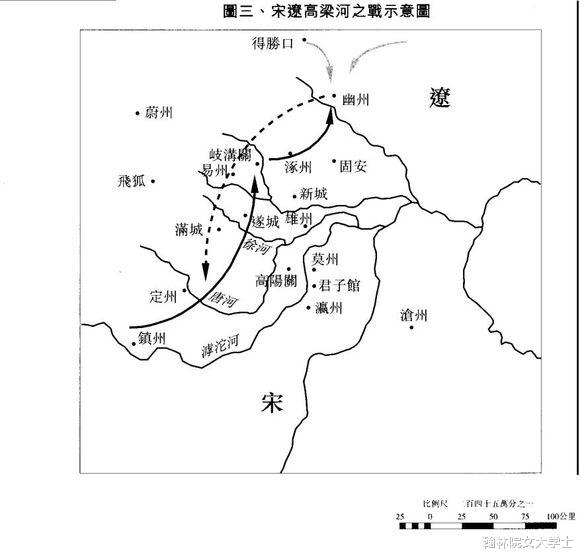

柴荣亲率大军从京城出发北伐,大军一路势如破竹,攻占大片土地,找此情形发展下去,收复全部国土指日可待。然而出人意外的是,柴荣突然病倒,让这一切嘎然而止。8.宋太宗赵光义-高梁河之战

在灭亡北汉政权后,他被胜利鼓舞,决心一鼓作气,把矛头对准了燕云十六州这片土地。即便是满朝文武极力反对,赵光义还是坚持北伐。宋军很快包围幽州,耶律休哥率军昼夜兼程赶到战场,宋军形势非常危急,赵光义赶赴前线亲自督战。慌乱中,赵光义大腿被射中一箭,最后坐着一辆驴车逃走。此后,赵光义饱受这个箭伤带来的困扰。

此战严重打击了收复燕云十六州的决心,同时与北方强邻交战屡屡处于下风的局面。赵光义此次北伐不是明智的决定,他低估了辽军的反应速度和战斗力,也高估宋军连续作战后将士的士气和后勤保障能力。9.金废帝完颜亮-南征南宋

完颜亮一生做的最大的一件错事便是征南宋,虽然得位不正(通过弑君(金熙宗)),但是他不应该发动如此规模的战争来证明自己的合法性。为了灭掉南宋,他把国都从上京会宁府迁至燕京(加强对中原控制),对反对他的,对金太宗一系的宗室子弟进行了大规模屠杀。在全国范围内征调战马,动员金朝全部力量,组成六十万大军,南征南宋。

当完颜亮主力企图从采石矶渡江时,他遇到了人生最大的克星虞允文,不曾想被一个书生改变了命运。采石惨败后,完颜亮十分没有面子,更让他没有面子的是此时在大后方他的堂弟、东京留守完颜雍在辽阳即位,将他从皇帝的位置拉了下来。

此时的完颜亮进退都没有了路,他敕令部队三日内渡江,否则全部杀死。此次诏令一处,立即激起兵变,士兵们为了保命也不再害怕他了。将领耶律元宜等人率部袭击完颜亮御营,将完颜亮杀死。

完颜亮做事的方式太过激进,而且手段狠辣,在失利的情况下本该痛定思痛,他却用更极端的方式来处理,这不是一个英明君主的做法。10.明成祖朱棣-北征蒙古

虽然从侄子那里抢来了皇位,但是他并没有就此沉沦,反而更加励精图治,壮大明朝。为了彻底消除明朝边境的威胁(鞑靼、瓦剌等部族),朱棣决心通过强大的军事打击来解决边患。于此同时,为了消除抢夺皇位带来的不好名声,他迫切需要建立超越前人的赫赫武功,以此证明自己是天命所归,于是便有了后来的五次北伐。

最后一次北征中,明军深入漠北追击阿鲁台部,但是始终未能捕捉到阿鲁台部的主力,最终不得不班师回朝。可是在回京的路上,面对北征一无所获,加之身心疲惫,朱棣一病不起,不久便病逝。11.明英宗朱祁镇-土木堡之变

朱祁镇即位时年仅九岁,后在三杨的辅佐下才成长起来,然而王振的出现却打破了朱祁镇的成长之路。面对瓦剌部落首领也先的不断挑衅,王振不断怂恿年轻的朱祁镇御驾亲征,以此来树立自己的皇权威严。 朱祁镇不顾众大臣的极力反对,紧急调集五十万大军(实际约二十万)出征瓦剌。谁曾想由于指挥不利,明军前线大败,可是朱祁镇由于撤退不及时,被也先大军追上,并包围在土木堡,明军二十万大军顷刻间土崩瓦解,随行王公大臣死伤无数,朱祁镇也被也先俘虏。堂堂一代君主竟然沦为俘虏,实在大明颜面尽失。

朱祁镇不知道御驾亲征风险巨大,他因为年轻气盛,加之缺乏经验,受到宦官的蛊惑盲目亲征,怎能不败。王振专权是土木堡之变的罪魁祸首,其为一己私利,罔顾国家安危,最终导致国难。

以上便是亲征的皇帝结局,一个皇帝亲征,必须做好充分的准备,要不然便是置国家安危于不顾。

喜欢我,请“点赞”+“评论”哦,我们不见不散,欢迎来我主页观看更多精彩内容呀。

![司马懿:需要我来回答不[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/4722309673445035490.jpg?id=0)

评论列表