印度真的“不想”吞并尼泊尔吗,答案远非如此简单。

尼泊尔的“生存密码”,藏在它从“缓冲国”到“文化中介”的身份升级之中,这种转变让印度的领土野心,最终被地缘政治的算计以及文化软实力的博弈所化解。

1814年,英属东印度公司,以边界纠纷为缘由,入侵尼泊尔,却在卡朗加战役中遭遇了惨重的失败——4000名英军被600名廓尔喀士兵给击溃了,少将吉莱斯尔也不幸阵亡。

这场战役不仅让英国人记住了廓尔喀人的战斗能力,更催生了一种特殊的“共生关系”:英国以大量的金钱招募廓尔喀士兵组建雇佣军团;而尼泊尔则凭借军事服务,换取英国对其主权地位的隐性认可。

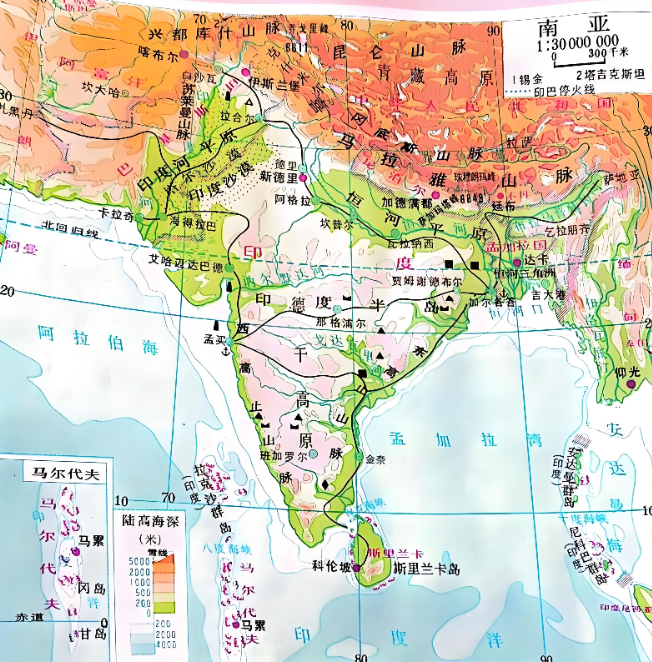

英国为何不直接吞并尼泊尔,答案藏在“大博弈”的地缘棋局之中。19世纪沙俄势力向南亚渗透,英国需要尼泊尔作为“非直接统治的武士缓冲区”,以此来阻挡俄国的扩张。

这种“战略留白”让尼泊尔得以保留其独立地位,甚至通过参与英国的殖民战争(例如对印度民族大起义的镇压以及在两次世界大战中)逐步积累起国际影响力。

正如历史学家约翰·基根在《战争史》中所言:“廓尔喀士兵的弯刀,既是尼泊尔的生存工具,也是其主权谈判的筹码。”

你们觉得:要是英国在那个特定时期选择吞并尼泊尔,南亚的地缘格局会出现怎样的变化呢?

1950年印度与尼泊尔签订了《和平与友好条约》。从表面上来看这份协议似乎体现出了双方的平等;然而实际上,其中却蕴含了一些带有“准殖民”性质的条款:尼泊尔的军事以及外交事务必须接受印度的“指引”;即便在购买武器的时候,也得通过印度的领土来进行转运。这种安排让尼泊尔陷入了一种“非对称同盟”的关系——虽在名义上依然保持着独立,但在实际中却长久地受到印度的深刻影响与渗入。

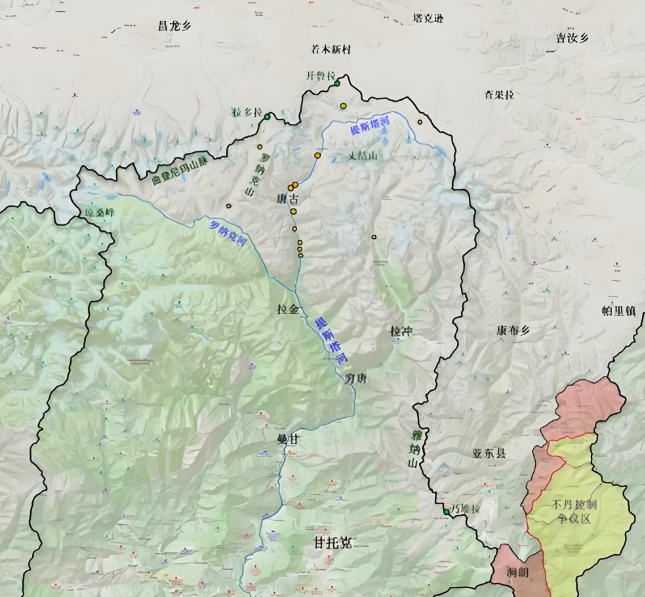

但尼泊尔很快找到了破局之道,冷战时它借美苏对峙的局面获得美国援助,打破印度的垄断地位,1975年印度吞并锡金后尼泊尔通过“均衡外交”不断加强与中国联系,甚至在1989年印度实施经济封锁期间靠中国提供的石油和粮食成功渡过难关。

正如尼泊尔前首相柯伊拉腊所说:“我们不会成为任何大国的卫星国,而是要做喜马拉雅山脉的桥梁。”

大家觉得尼泊尔的“平衡外交”是生存智慧,还是投机取巧?

进入21世纪,尼泊尔的抗印策略进一步升级为“文化营销”。它把“佛陀诞生地”和“世界最高峰”当作象征,把自己打造成“全球精神高地”。2015年印度莫迪政府以“宪法争议”为借口对尼泊尔进行非正式禁运,想让尼泊尔让步。

但尼泊尔却借此机会加速与欧盟、日韩的能源合作。

数据显示,2024年尼泊尔与中国的贸易额,已达印度与尼泊尔贸易额的40%,不过印度对尼泊尔的经济控制力,正逐年呈现下降的趋势。

更关键的是,尼泊尔的文化软实力使得印度的吞并成本急剧地飙升了。联合国教科文组织将蓝毗尼列为世界文化遗产之后,任何对尼泊尔主权的侵犯行为都会被视作“对抗国际社会的价值观”。正如印度战略学家布拉马·切拉尼所说:“印度能够吞并锡金,那是因为无人在意;不过若要吞并尼泊尔,那就等同于与全世界为敌。”

印度对尼泊尔的“克制”本质乃是地缘政治的理性计算。首先尼泊尔有2600万人口,并且有着强烈的民族主义情绪,这使得军事占领的成本极为高昂——倘若印度强行将其吞并,这样或许就会陷入“人民战争”那如同泥潭般难以自拔的境地。

其次尼泊尔乃是战略缓冲区域,最后尼泊尔的文化符号价值,让印度不得不在“领土收益”与“国际形象损失”之间进行权衡。

尼泊尔的故事是一个小国在强权的夹缝之中艰难求生的经典案例。它用三个世纪的博弈,证明:主权不仅依赖于军事力量更取决于身份认同的塑造以及多边关系的经营。

当印度仍在以19世纪的那种领土思维来审视尼泊尔之际,尼泊尔已然凭借21世纪的文化软实力对游戏规则进行了重新界定。

数据来源:

《印度在历史上曾控制不丹,吞并锡金,为何唯独没有侵吞尼泊尔》

《尼泊尔的历史政治变迁》

《尼泊尔印度国家关系的历史考察1947-2011》

《从“追随”到“平衡”:尼泊尔外交政策转变的原因及其影响》

声明:文章内容90%是作者原创的,少量数据、素材借助AI辅助,但是所有内容都是作者严格审核跟复核的。文章里的图片、视频素材都来源自真实素材或AI原创。文章内容旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。