清晨的薄雾还未散尽,绿榕北路上的阿鑫牛杂粿条已经飘出第一缕香气。铁锅里翻腾的红油汤底裹着牛杂的醇厚,南姜与葱花香随着热气钻进鼻腔——这是刻在潮州人DNA里的味觉记忆。从晨光熹微到深夜子时,这座古城的街头巷尾藏着8家让人魂牵梦绕的牛杂粿条店,它们用一口口滚烫的汤,熬煮着几代人的烟火人生。

阿鑫牛杂粿条

清晨7点的绿榕北路,阿鑫牛杂粿条的铁皮门刚拉开,老主顾们就陆续坐在折叠桌边。老板娘麻利地抓出一把粿条烫熟,老板则手持长勺在大锅里翻飞,牛肠、牛肚、牛腩在漏勺里上下三秒便恰到好处。飘着红油的汤底是这碗粿条的灵魂,辣而不燥的香气混着南姜末的辛香,入口先是微辣,随后牛杂的鲜甜在舌尖绽开。

"加不加葱?"老板娘一边问,一边已经把切好的葱段撒进碗里。这对夫妻守着小店十几年,熟客的口味都记在心里。牛杂煮得不软不韧,牙齿轻轻一咬就能撕开却又带着嚼劲,粿条吸饱汤汁后变得滑溜入味。每天卖到下午3点就收摊,想吃这口热乎的,得赶早。

潮镇老尾牛杂

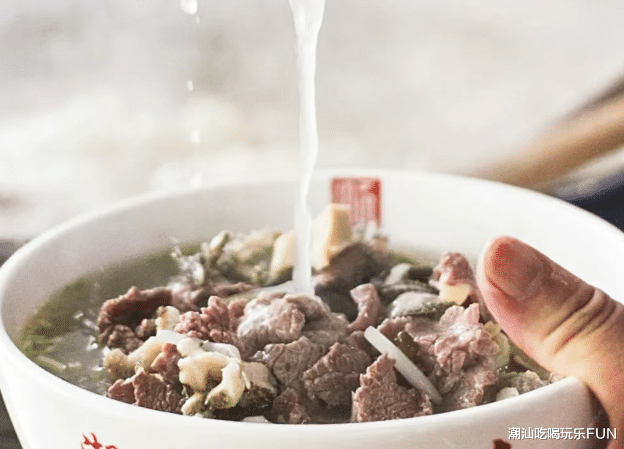

"老尾的汤,是拿牛骨敲碎了熬足6小时的。"在环城西路住了半辈子的陈伯说。上午9点,潮镇老尾牛杂的灶台前已经排起长队,一口直径一米的大锅咕嘟作响,奶白色的汤面上浮着细密的油花。老板手持漏勺在汤里"三浸三提",牛杂在滚烫的浓汤里完成最后的蜕变。

最动人的是浇汤的瞬间——滚烫的原汤从高处倾下,"哗"的一声激起粿条的麦香,撒上南姜末后,整碗粿条都活了过来。这里的牛杂熟度精准,牛筋软糯到能抿化,牛百叶却还带着脆劲。从清晨7点半到傍晚6点半,这锅汤要熬煮整整一天,直到最后一勺都保持着醇厚的底味。

光头佬牛杂

西新南路的路灯亮起时,吴伯才不紧不慢地支起摊子。下午4点半出摊到凌晨1点,光头佬牛杂是潮州夜猫子的深夜食堂。70岁的吴伯戴着老花镜,用布满皱纹的手切着牛杂,他研制的独门卤料里加了八角、桂皮和本地的黄皮叶,卤出来的牛杂带着独特的清香。

"后生仔,今天牛肠特别靓。"吴伯笑着往碗里多加了几块牛肠。这里的牛肠处理得极干净,咬下去先是卤香,随后肠油的丰腴感慢慢释放,却丝毫不腻。牛骨高汤熬得清亮,喝一口能尝到骨髓的甘甜。常有年轻人开着摩托车来打包,塑料碗里的粿条冒着热气,成为深夜街头最温暖的光。

春光牛杂

穿过春光中心幼儿园旁的窄巷,就能看到春光牛杂褪色的招牌。这家开了30多年的老店,藏在居民楼的拐角处,却凭着一碗10元的牛杂粿条留住了三代食客。老板娘掀开保温桶,秘制牛腩汤的香气立刻涌出来,深褐色的汤里沉着大块牛腩,辣气中带着回甘。

"以前是我阿爸来吃,现在带我仔来。"常客小李说。这里的牛杂切得大块实在,10元钱就能堆得像座小山。牛腩炖得酥烂脱骨,轻轻一夹就分成两半,汤汁渗透到每一丝纤维里。每天上午9点开门,不到傍晚6点牛杂就会卖光,想吃这口实惠的老味道,得算好时间来。

红炖牛杂

牌坊街的青石板路上,红炖牛杂的木招牌已经挂了60年。这家潮州独有的"甜牛杂"店,用红糖、南姜和八角熬出琥珀色的汤底,甜而不腻的味道里藏着老潮州的记忆。老板娘林姨今年68岁,从母亲手里接过这家店时才20出头,如今她的女儿也开始学着熬汤。

最特别的是红糖汤底,小火慢熬4小时,红糖的甜味和牛杂的鲜味完美融合。牛筋炖得像琥珀一样透亮,咬下去先是甜味,随后卤香和肉香层层爆开。从早上8点半到晚上9点,店里的八仙桌总是坐满食客,有人为了这口甜牛杂,专门从汕头开车过来。

五花趾粿条

后街路顺泰寄买行隔壁,有个没有招牌的小摊,熟客都叫它"五花趾粿条"。每天早上7点半,老板阿明就会推着小车来摆摊,现切的五花趾牛肉挂在钩子上,红白相间的纹理像大理石一样漂亮。只有熟客才知道,要吃这口鲜,得赶在中午1点半收摊前。

阿明的汤底用牛骨和牛筋熬了整夜,清而不淡,喝得出食材本身的甜味。五花趾现切现煮,在滚水里涮8秒就熟,肉质弹牙多汁,带着淡淡的奶香。没有菜单,没有招牌,来的都是回头客,阿明看一眼就知道谁要多辣,谁爱加芹菜。这种藏在巷弄里的美味,正是潮州小吃的精髓。