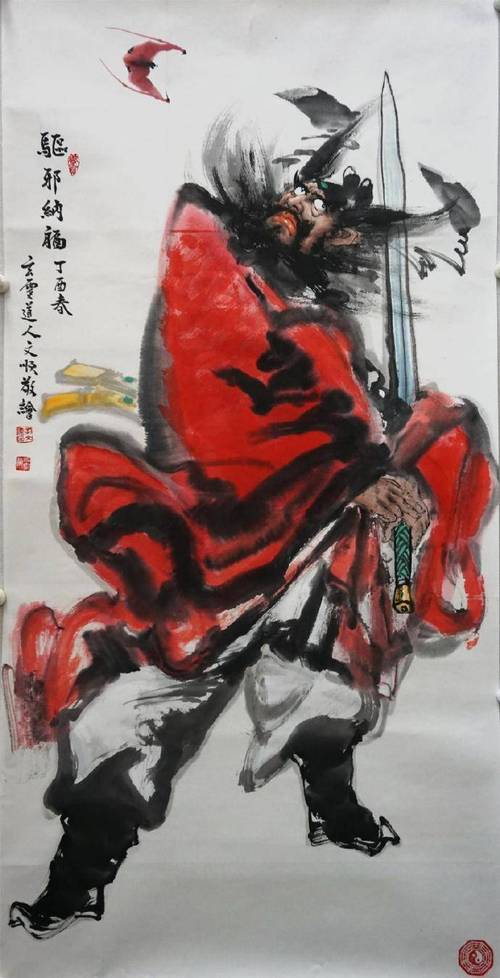

斩妖宝剑寒光闪,朱砂官袍正气扬。钟馗,这个中国民间最著名的捉鬼神明,正从壁画和传说中走向游戏世界的中央舞台。

游戏科学在《黑神话:悟空》大获成功后,已将系列第二部作品锁定为《黑神话:钟馗》。这一选择绝非偶然——钟馗故事中深厚的文化底蕴和丰富的视觉元素,正是打造下一个神话级游戏所需的绝佳素材。

01 民间起源,钟馗形象的千年演变钟馗的传说始于唐代,成于宋元,盛于明清。最早的钟馗故事与唐玄宗的一场怪梦紧密相连。

据《唐逸史》记载,开元年间,唐玄宗病中梦见一小鬼偷窃玉笛和杨贵妃绣囊,正当愤怒之际,一头戴破帽、身穿蓝袍的巨大鬼物出现,捉住小鬼并挖其眼珠吞食。

玄宗问其身份,那大鬼自称终南山进士钟馗,因武德年间应试落第,愤而撞阶自杀。死后感恩高祖赐绿袍下葬,立誓为大唐祛除妖孽。

玄宗梦醒后病愈,遂诏画圣吴道子按其描述绘钟馗像。从此,钟馗作为“捉鬼大神”的地位正式确立。

宋代《梦溪笔谈》进一步丰富了钟馗传说,加入了“钟馗嫁妹”等情节。至明清时期,钟馗形象已从单纯的捉鬼神明,演变为兼具驱邪、祈福功能的多面神祇。

钟馗形象的演变轨迹反映着中国民间信仰的变迁。从单一的驱鬼功能,逐渐拓展为全能的地方保护神,这一转变过程为游戏角色设计提供了丰富的素材基础。

在中国传统文化中,钟馗形象呈现出惊人的多样性。年画中的钟馗威武中带着喜庆,戏曲中的钟馗狰狞中流露柔情,这种矛盾统一的人物特质,正是角色塑造的绝佳素材。

民俗学者吕品田在《中国民间美术观念》中指出,钟馗形象具有“丑中见美”的美学特征。他的丑陋外表与正直内心形成鲜明对比,这种视觉与本质的反差,为角色设计提供了巨大创作空间。

在影视领域,钟馗形象屡见不鲜。从早年的《钟馗嫁妹》到近年的《钟馗伏魔》,不同作品对钟馗进行了多样化诠释。然而,尚未有一部作品能够完全展现钟馗故事的全部潜力。

游戏领域更是如此。虽然偶尔有游戏将钟馗作为配角或NPC出现,但鲜有以他为主角的重量级作品。《黑神话:钟馗》有望填补这一空白,打造一个真正立体的钟馗游戏形象。

将钟馗传说改编为游戏,具有天然优势。钟馗的捉鬼职能自然衍生出战斗系统,他的地狱巡按身份则构建了庞大的世界观。

钟馗故事中的元素极具游戏化潜力:

法器系统:青锋宝剑、朱砂笔、降魔葫芦等法器可设计为不同战斗风格

鬼怪图鉴:中国民间传说中丰富的妖魔鬼怪为敌人设计提供无尽素材

阴阳视角:借鉴《黑神话:悟空》的“虚实”系统,可设计人界与鬼界的双重视角

从剧情角度看,钟馗的故事线充满戏剧张力。一个因貌丑而被剥夺功名的书生,死后成为神明,这种身份转变蕴含深刻主题。

游戏科学在《黑神话:悟空》中展现了对中国神话的深刻理解和现代诠释能力。他们很可能将钟馗塑造成一个既忠于传统,又具有现代共鸣的复杂角色。

业界分析师李明认为:“《黑神话:悟空》成功打造了一个疲惫而坚定的行者形象。而钟馗这一角色同样具有这种特质——一个被世俗拒绝的人,却在死后找到了自己的使命。”

04 挑战与机遇,黑神话钟馗的创作边界将钟馗故事游戏化也面临诸多挑战。首要问题是如何平衡民间传说的严肃性与游戏的娱乐性。

钟馗在民间信仰中仍是受尊崇的神明,游戏改编需避免过度戏谑。同时,游戏作为互动媒介,又需要足够的自由度和趣味性。

另一个挑战是视觉风格的建立。《黑神话:悟空》以中国古建筑和自然风光为视觉基础,创造了独特的审美体验。《黑神话:钟馗》可能需要构建一个更加阴暗、超自然的世界观。

游戏科学或将借鉴中国道教绘画和志怪小说中的插图,打造一个光怪陆离的冥界景观。同时,保留系列标志性的写实风格,让超自然元素与真实感并存。

最大的机遇在于,钟馗故事具有国际传播的潜力。捉鬼主题在全球范围内都有认知基础,而中国独特的鬼神文化又能提供新鲜体验。

随着全球游戏界对中国文化的兴趣日益浓厚,钟馗这一形象正迎来前所未有的曝光机会。从年画到主机,从传说到大作,钟馗的现代化转身,将是中国游戏文化输出的又一里程碑。

游戏科学若真以钟馗为下一部作品主题,必将深入挖掘这一形象的深层内涵——不仅是捉鬼的判官,更是正义的化身、命运的反抗者、阴阳两界的孤独行者。

当钟馗手持宝剑行走在数字构建的冥界,他承载的将不仅是千年的传说,还有中国游戏人对传统文化的敬意与创新。