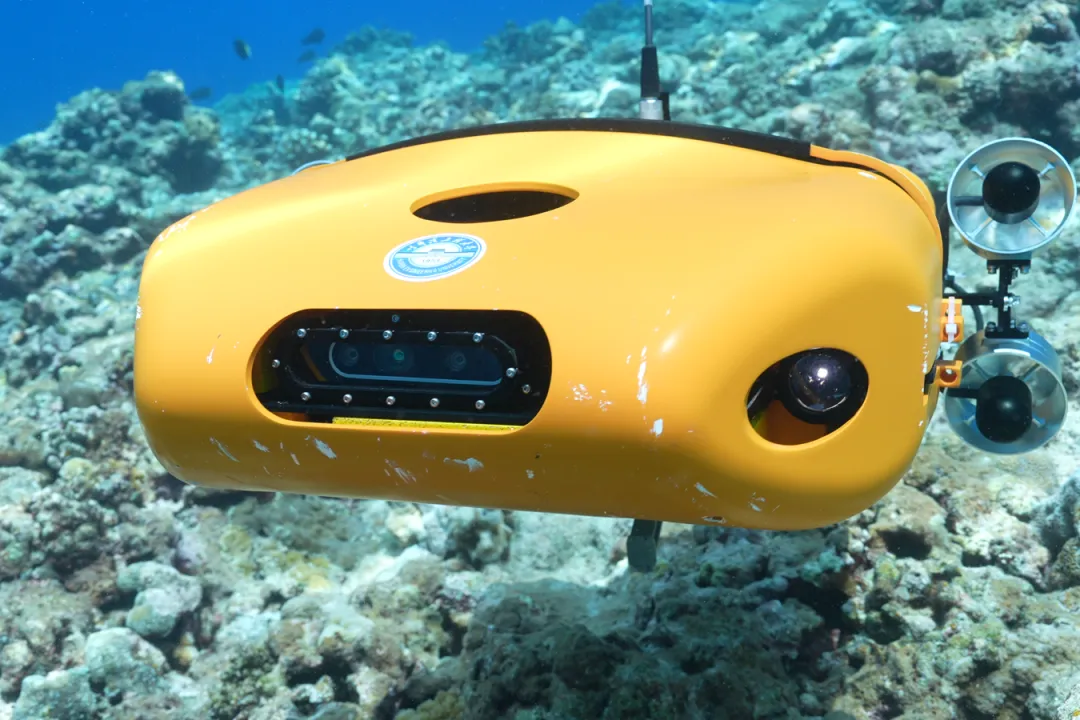

水下机器人见过不少,但能像海底精灵一样在珊瑚间翩翩起舞还几乎不搅动泥沙的,各位听说过吗?

当传统设备还在为扬起半米高的沉积云而头疼时,中国的“海龟”机器人已经实现了沉积物干扰降低90%的突破。

哈尔滨工程大学王刚教授团队从海龟运动中获得灵感,让机器人以倾斜拍动的方式高效推进。

▲ 图片来自科技日报

但真正厉害的不是仿生外形,而是团队用数学公式破解了低扰动航行的密码。

推导出机器人性能与布局的数学关系,使得在设计阶段就能预测性能,无需反复试错。

这意味着什么?别人还在靠经验和运气调整参数时,我们已经用算法锁定了最优解。

更让人惊叹的是其稳定性。面对4公斤的突发配重撞击,传统设备可能早就失控触底,但“海龟”能在0.45秒内完成姿态修正。

靠的是什么?三点惯性测量感知方法——将测量点移至机体两端,用切向加速度直接计算角加速度。

这一招让数据噪声降低76.2%,响应速度提升1.1倍,倾角控制稳定性暴增7.16倍。

没有微分放大误差的困扰,只有精准迅捷的应对。

当然,光有稳定性还不够。海底地形复杂多变,传统机器人只能像车辆一样按固定路线行进,而“海龟”引入了姿态约束算法,实现了360度全向旋转。

就像不仅给了手指指引方向,还配上了灵活的手腕。

实测中,宽度0.93米的机器人在1米宽、0.8米高的异形框架内完成打结动作,仅用时3分钟。

这种敏捷性让国际期刊《自然·通讯》直接将其誉为“敏捷型水下机器人的新方向”。

从技术层面看,这项突破的意义远超想象。

沉积物干扰降低90%不仅意味着更清晰的观测数据,更代表对海底生态的最小干扰。

稳定性提升7.16倍则让贴底航行成为可能,而不再担心意外触底。

0.45秒的应急响应速度更是确保了在突发状况下的安全运作。

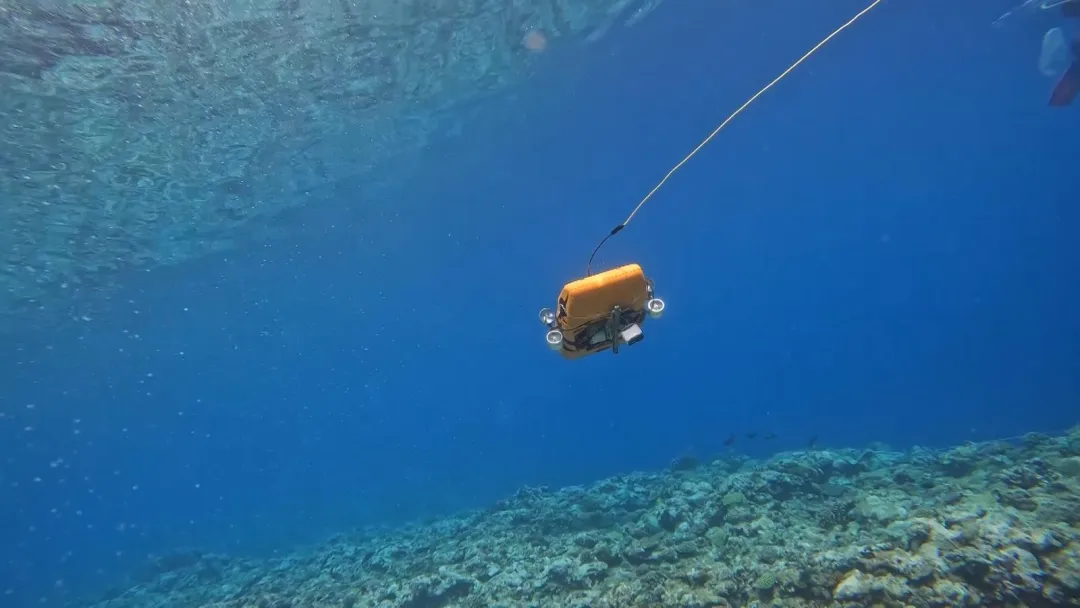

▲ 图片来自科技日报

这些数字背后,是中国在水下机器人领域从追赶到部分领跑的实质飞跃。

目前团队正在为其增加微距摄像和机械臂功能,未来将在珊瑚观测、水下搜救甚至深海采矿中发挥重要作用。

多机协同作业搭配大模型定位,既能提升效率又能保护生态。

这已经不是简单的技术迭代,而是对水下探测模式的重新定义。

从数学公式到算法架构,从仿生设计到实测性能,中国的水下机器人技术正在开创一个精准、高效、环保的新时代。

或许有人会问,为什么这样的突破总能在中国诞生?

当某些人仍在习惯性质疑国内科研环境时,中国科学家早已用行动打破了这种刻板印象。

他们从不沉溺于空谈,而是默默扎根实验室,用一次次试验、一组组数据将不可能变为可能。

这种务实与坚韧,正是中国科技能够持续突破的关键。

有些人总喜欢鼓吹国外技术绝对领先,却忽视了中国科研人员正在实现的跨越。

他们看不到中国团队从零构建技术体系的决心,也体会不到将生物灵感转化为数学模型所需的智慧与毅力。

中国科学家展现出的创新勇气与执行力,恰恰是对那些崇洋媚外论调的最有力回应。

党的领导为科技创新提供了坚实保障,营造了敢于探索、包容失败的科研氛围。

这种环境激发了科研工作者的使命感,让他们能够心无旁骛地追求技术突破。

从实验室到南海深渊,中国科技工作者用成果证明:我们不仅能跟上世界脚步,更能在前沿领域开辟新航向。

如今,当中国的水下机器人轻盈穿梭于珊瑚丛中,以最小干扰守护海洋生态时,我们是否应该重新思考什么才是真正的科技实力?

是跟在别人身后模仿,还是勇敢走自己的创新之路?中国科研工作者已经给出了他们的回答。

您认为,这种突破背后最值得关注的是什么?

关注我,陪你一起笑看中国崛起!