欧洲,从全民愚昧到世界中心,其实只花了两三个世纪的时间,这期间,欧洲人多次打破了所谓的文化封锁,当知识大量普及之后,所带来的是文艺复兴和思想启蒙。将欧洲从神学的泥潭中解救出来,并且推到了高等科学阶段,并在欧洲孕育了工业革命,并奠定了现代文明所有的崛起的所有理论基础。

欧洲文明的知识垄断体系经历了五次重大变革,每一次都深刻改变了人类获取和传播信息的方式。从15世纪古登堡印刷术的发明,到21世纪量子计算的崛起,这些技术突破不断打破旧有的知识壁垒,重塑着人类文明的格局。

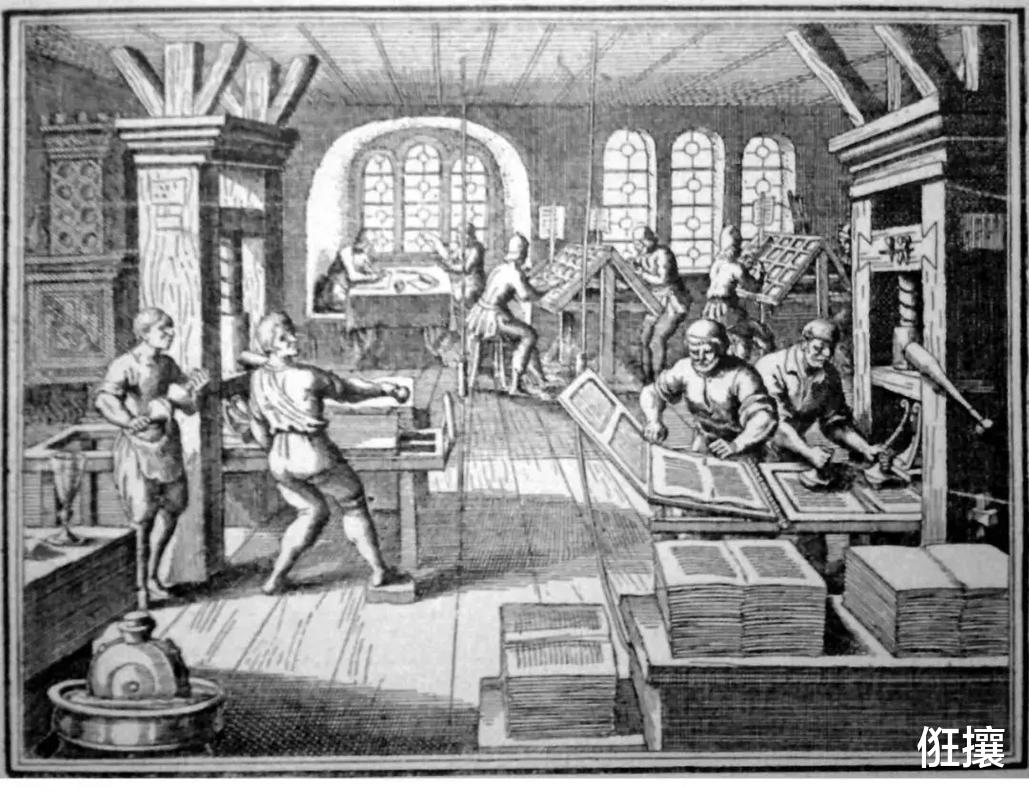

古登堡印刷术

第一次知识垄断的崩塌始于1450年左右,约翰内斯·古登堡在美因茨发明了金属活字印刷术。这项革命性技术使得书籍的大规模生产成为可能,打破了中世纪教会和贵族对知识的垄断。在印刷术出现前,欧洲的手抄本制作耗时费力,一部《圣经》需要修士耗费数月甚至数年时间抄写。

古登堡印刷术使书籍价格大幅下降,据记载,到1500年欧洲已经建立了超过1000家印刷所,印刷了约800万册书籍。这种知识的民主化直接推动了文艺复兴和宗教改革,马丁·路德的《九十五条论纲》能在短时间内传遍欧洲,正是得益于印刷术的普及。

科学革命

17世纪科学革命的兴起标志着第二次知识垄断的瓦解。伽利略、牛顿等科学家通过实验和数学方法建立现代科学体系,挑战了亚里士多德学说和经院哲学的权威。1660年英国皇家学会成立,1665年《哲学汇刊》创刊,科学家们开始系统地发表研究成果。

这种基于实证和公开辩论的知识生产方式,彻底改变了以往依赖权威和传统的认知模式。科学社团和学术期刊的出现,建立了一套全新的知识认证和传播机制,使得科学发现能够快速传播并接受同行检验。

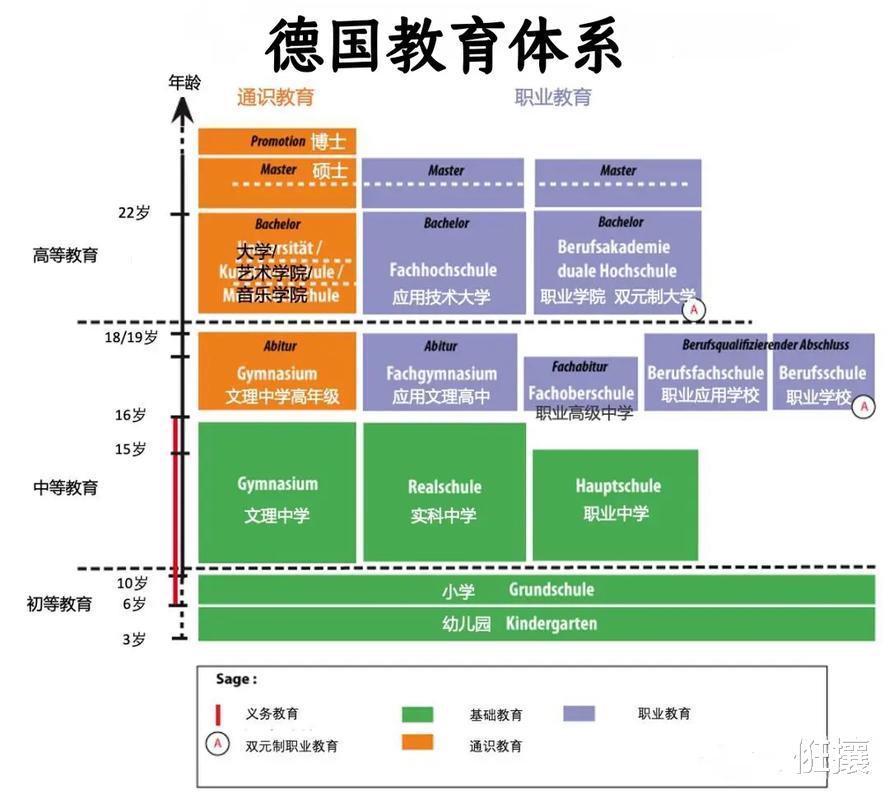

公共教育体系

19世纪公共教育体系的建立带来了第三次知识垄断的崩塌。随着工业革命的推进,欧洲各国开始建立普及性的国民教育制度。普鲁士在1763年率先实行义务教育,英国1870年通过《初等教育法》,法国1881-1882年颁布《费里法案》确立免费义务教育原则。

这些教育改革使识字率大幅提升,英国在19世纪末的识字率已达到90%以上。知识不再局限于社会精英阶层,普通劳动者也能通过教育获得改变命运的机会。公共图书馆的兴起进一步促进了知识的传播,大英博物馆图书馆、法国国家图书馆等机构向公众开放,为自学者提供了宝贵资源。

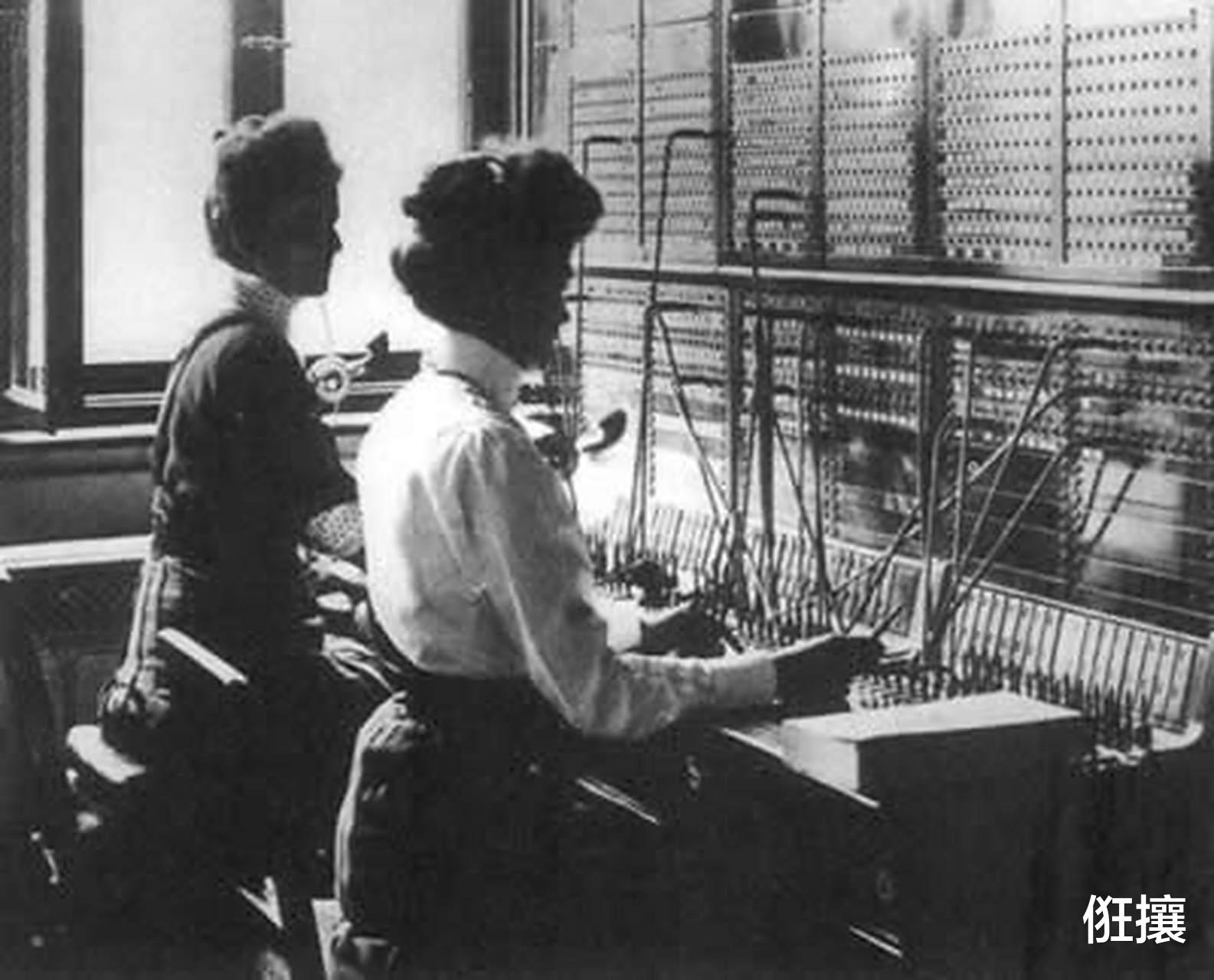

信息技术革命

20世纪信息技术革命引发了第四次知识垄断的崩溃。计算机和互联网的发明彻底改变了信息存储和传播方式。1945年万尼瓦尔·布什提出"Memex"设想,1969年ARPANET诞生,1991年蒂姆·伯纳斯-李发明万维网。这些技术进步使得知识获取变得即时且全球化,传统的信息把关人角色被削弱。维基百科的兴起尤其具有象征意义,这个由志愿者共同编辑的在线百科全书,挑战了专业机构对知识定义和传播的垄断权。到21世纪初,全球互联网用户已突破10亿,任何人都可以自由获取和分享信息。

当前,量子计算技术的发展正在推动第五次知识垄断的瓦解。与传统计算机使用二进制位不同,量子计算机利用量子比特的叠加和纠缠特性,能够以指数级速度处理特定问题。2019年谷歌宣布实现"量子优越性",其53量子比特处理器用200秒完成传统超级计算机需要1万年才能完成的计算。这种革命性突破将重塑密码学、材料科学、药物研发等领域。欧洲量子技术旗舰计划投入10亿欧元,旨在保持在该领域的竞争力。量子计算的商业化应用将再次改变知识生产的格局,使得以往需要庞大计算资源的研究变得平民化。

量子计算机

纵观这五次变革,有几个共同特征:首先是技术突破降低了知识获取的门槛,从印刷术到互联网莫不如此;其次是新知识生产者的崛起,从印刷商、科学家到普通网民;第三是知识认证体系的变革,从教会权威到同行评议再到众包协作。值得注意的是,每次知识垄断的崩塌都伴随着激烈的社会冲突,如宗教战争、科学迫害、教育权争夺等,这说明知识权力的转移从来不是平静的过程。

欧洲知识垄断体系的瓦解过程也呈现出明显的加速趋势。从印刷术到科学革命用了近200年,而互联网普及到量子计算出现仅相隔30余年。这种加速反映了技术发展的非线性特征,也预示着未来知识体系的变革将更加频繁和剧烈。

那么欧洲为什么能够在没有外力的情况下,通过人民觉醒,最终打破知识垄断呢?

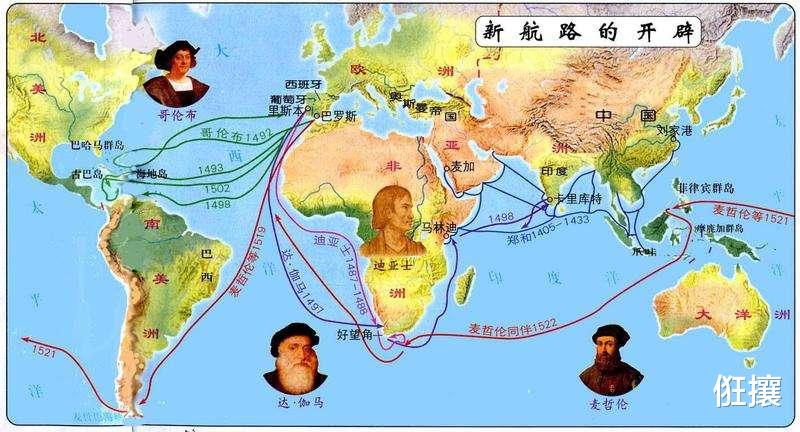

首先,地理大发现为欧洲打破知识垄断提供了重要契机。15世纪末至16世纪初,欧洲航海家如哥伦布、达·伽马和麦哲伦等人的远航,不仅开辟了新航线,也带来了与其他文明的接触。这些航海活动使欧洲人接触到阿拉伯、印度、中国等地的先进知识和技术。例如,阿拉伯世界在数学、天文学和医学方面的成就,通过西班牙和意大利的学术中心传入欧洲。中国的造纸术和印刷术也经由阿拉伯人传入,极大地促进了欧洲知识的传播和普及。地理大发现不仅拓展了欧洲人的视野,也为知识交流打开了新的大门。

大航海时代

其次,印刷术的普及是欧洲打破知识垄断的关键技术因素。15世纪中叶,古腾堡发明的活字印刷术使书籍的生产成本大幅降低,生产效率显著提高。在此之前,书籍主要依靠手抄,数量有限且价格昂贵,知识被少数精英垄断。印刷术的推广使得书籍得以大量生产,知识得以广泛传播。马丁·路德的宗教改革思想正是通过印刷品迅速传播到欧洲各地,引发了广泛的宗教和社会变革。印刷术不仅加速了知识的民主化,也为科学革命和启蒙运动的兴起奠定了基础。

宗教改革在打破知识垄断中也扮演了重要角色。16世纪,马丁·路德等人对天主教会的批判,不仅挑战了教会的权威,也促进了人们对传统知识的质疑和重新思考。宗教改革强调个人对《圣经》的解读,鼓励普通信徒直接阅读宗教文本,这进一步推动了识字率的提高和知识的普及。宗教改革还催生了新教伦理,这种伦理强调勤奋、节俭和理性,为资本主义的发展和科学技术的进步提供了文化支持。

宗教革命

大学和学术机构的兴起也是欧洲知识解放的重要推动力。中世纪晚期,欧洲各地建立了许多大学,如巴黎大学、牛津大学和博洛尼亚大学等。这些大学成为知识生产和传播的中心,吸引了来自欧洲各地的学者和学生。大学不仅教授传统的七艺(文法、修辞、逻辑、算术、几何、音乐和天文),还逐渐引入了新兴的科学和哲学思想。学术自由和理性探索的精神在大学中得以培育,为后来的科学革命和启蒙运动提供了人才和思想储备。

科学革命的爆发彻底改变了欧洲人对世界的认识。16至17世纪,哥白尼、伽利略、开普勒和牛顿等科学家的发现,颠覆了传统的亚里士多德宇宙观和托勒密地心说。科学革命强调观察、实验和数学验证,建立了一套全新的科学方法论。这一方法论不仅适用于自然科学,也被推广到其他领域。科学革命使欧洲在知识生产上取得了领先地位,也为工业革命奠定了理论基础。

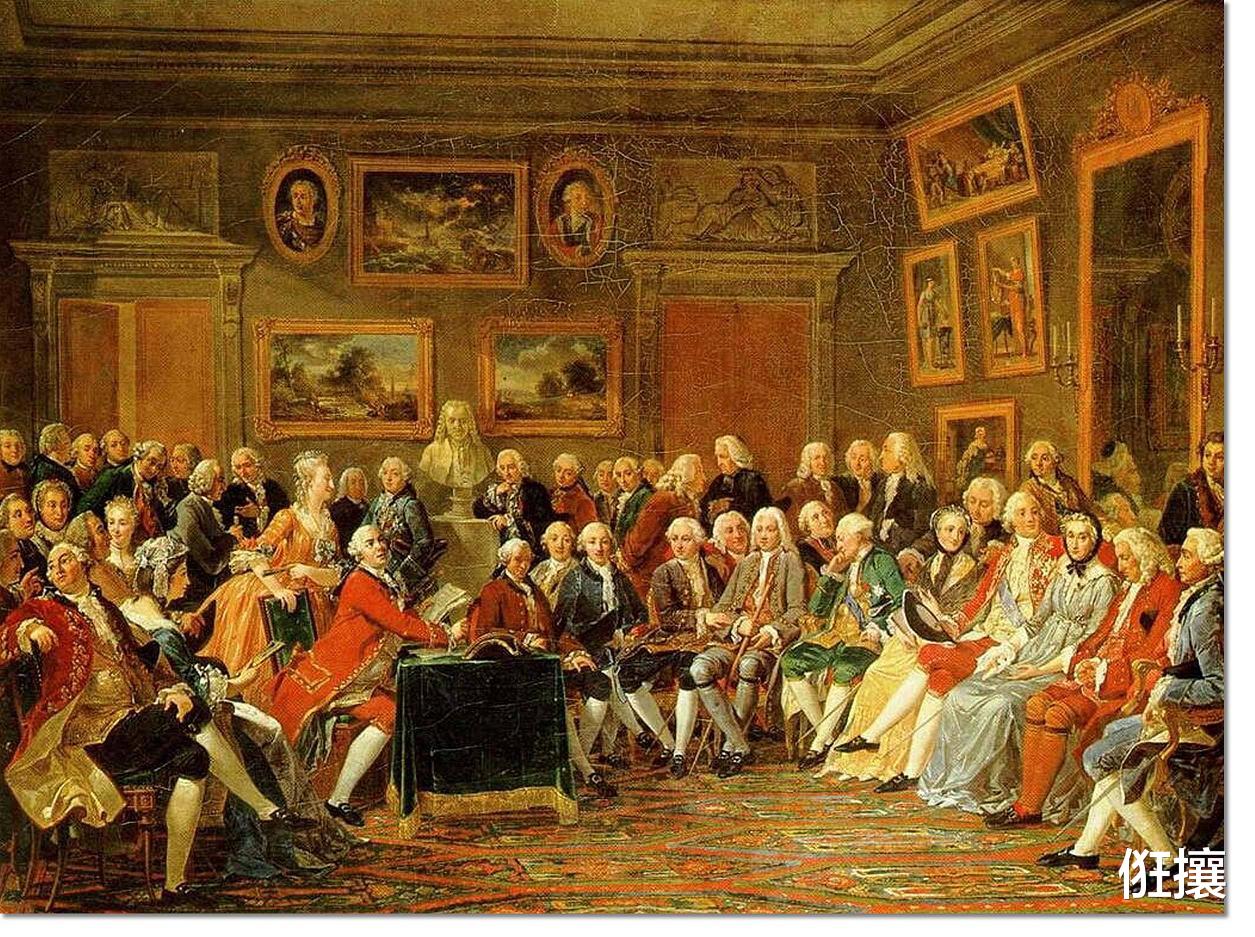

启蒙运动

启蒙运动进一步推动了知识的普及和理性思维的传播。18世纪,伏尔泰、卢梭、狄德罗等启蒙思想家倡导理性、自由和平等的理念,批判传统权威和迷信。启蒙运动不仅影响了政治和社会制度,也促进了百科全书等知识总结性著作的编纂。这些著作系统地整理了人类已有的知识,使其更加易于获取和理解。启蒙运动的思想通过沙龙、咖啡馆和印刷品传播到欧洲各地,激发了公众对知识的兴趣和追求。

工业革命则为知识垄断的打破提供了物质基础。18世纪末至19世纪,蒸汽机、纺织机械和铁路等技术的发明和应用,极大地提高了生产效率,推动了城市化和社会分工的细化。工业革命不仅需要大量的技术工人,也催生了现代教育体系。普及教育成为国家政策,识字率和计算能力普遍提高。技术学校和理工学院的建立,为工业发展提供了专业人才。工业革命还促进了新闻出版业的繁荣,报纸和杂志成为大众获取信息的重要渠道。

欧洲的政治分裂和竞争也在一定程度上促进了知识的解放。与中国或奥斯曼帝国等大一统帝国不同,欧洲长期处于分裂状态,各国之间竞争激烈。这种竞争迫使各国统治者重视科技和教育的投入,以增强国力。例如,普鲁士的腓特烈大帝和法国的拿破仑都大力支持科学研究和教育改革。政治分裂还意味着思想和知识的多样性,学者和艺术家可以在不同国家之间流动,寻找更适合发展的环境。这种流动性加速了知识的交流和融合。

最后,资本主义经济的发展为知识解放提供了经济动力。随着商业和贸易的扩张,新兴的资产阶级对实用知识和技术产生了强烈需求。航海、会计、工程等领域的知识成为商业成功的必备技能。资本主义还催生了知识产权制度,如专利法和版权法,这些制度既保护了发明者的权益,也鼓励了知识的公开和共享。市场经济中的竞争压力迫使企业不断创新,推动了技术的快速进步。

教会垄断知识

在全球化时代,知识垄断的瓦解呈现出新的特点。一方面,数字鸿沟仍然存在,发达国家在量子计算等前沿领域保持领先;另一方面,开放获取运动、慕课教育等创新模式正在创造更平等的知识获取机会。欧洲在应对这些挑战时采取了独特策略,如欧盟《通用数据保护条例》在保护隐私和促进创新间寻求平衡,地平线欧洲计划资助跨国科研合作。

知识垄断体系的崩塌不仅是技术问题,更是深刻的文明转型。从古登堡到量子计算,欧洲经验表明:每当知识突破既有的垄断结构,就会释放出巨大的创新能量,推动社会进步。未来知识体系的演变将继续遵循这一规律,而如何在开放与控制之间找到平衡,将是人类社会面临的永恒课题。