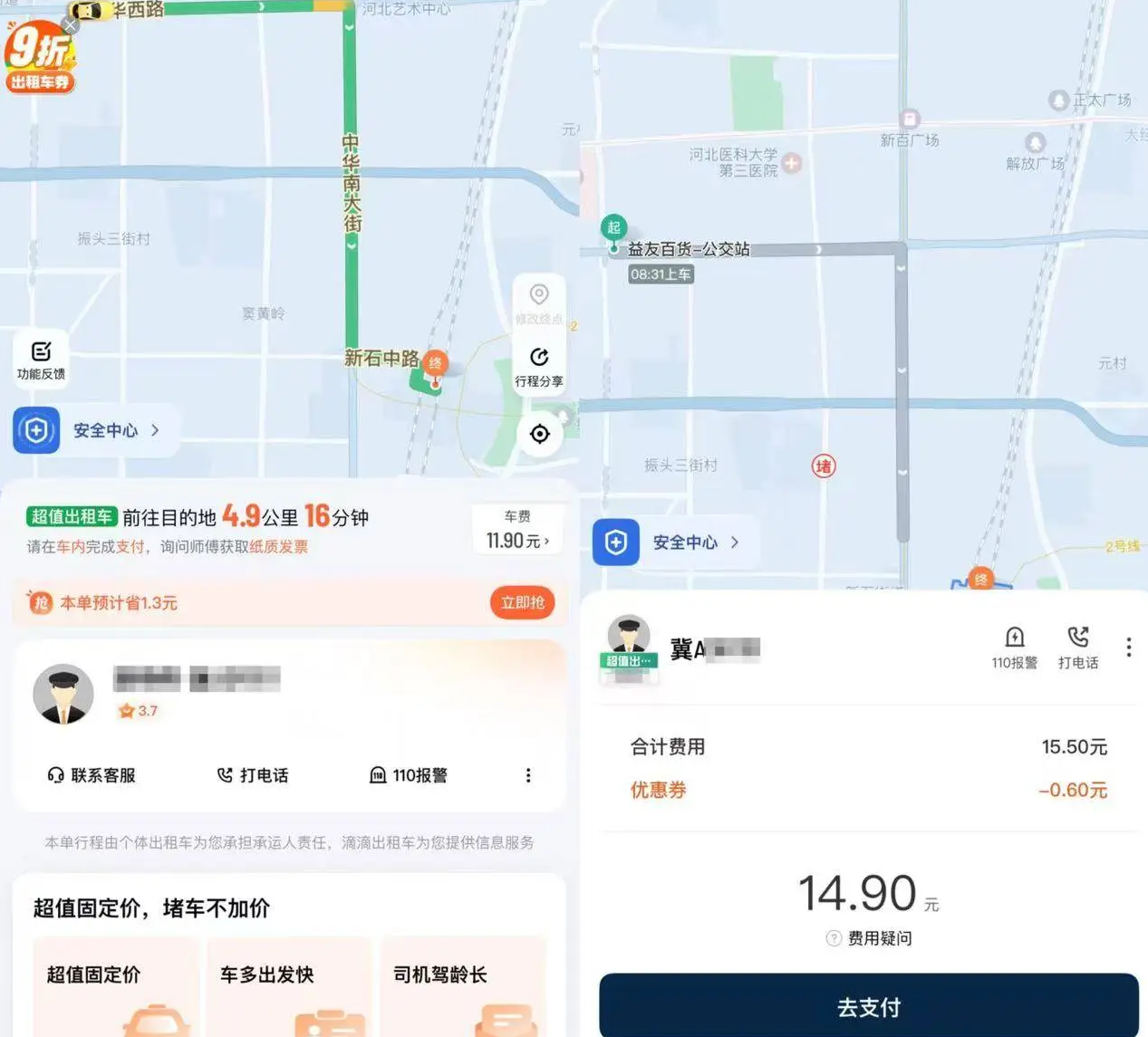

最近,石家庄的崔先生遇到了一件怪事:他乘坐新能源网约车,却在结算时发现被收取了3元"燃油附加费"。这已经不是他第一次遇到这种情况,查看历史订单才发现,类似的多收费现象屡见不鲜。

令人困惑的是,明明乘坐的是根本不需要加油的新能源车,为何还要缴纳"燃油附加费"?这个看似不起眼的小问题,却折射出网约车行业管理中的大漏洞。

系统漏洞还是默许行为?

在网约车平台的计费系统中,"燃油附加费"这一收费项目依然对新能源车司机开放。从技术层面来说,平台完全有能力锁定这个选项,避免新能源车司机误操作或故意添加此项费用。但现实是,这个明显的系统漏洞长期存在,平台方似乎对此视而不见。

更值得深思的是,当消费者投诉时,平台往往将责任推给司机个人行为,以扣除服务分、退还费用的方式简单处理,却始终没有从系统层面彻底解决问题。这种处理方式,不禁让人怀疑平台是否在默许这种违规收费行为的存在。

消费者维权之路何其艰难

崔先生的维权经历颇具代表性。他要求按照消费者权益保护法进行"退一赔三",最终却只收到了几张打车优惠券。当他向相关部门投诉时,又陷入了交通运输局和市场监管部门相互推诿的困境。

这种监管的碎片化现状,让消费者为了几元钱不得不耗费大量时间和精力。在数字经济快速发展的今天,监管方式显然需要与时俱进,建立更加高效的跨部门协作机制。

政策滞后带来监管盲区

"燃油附加费"这一收费项目的存在,本身就是一个时代的产物。它原本是为了应对油价波动而设立的临时性措施,但随着新能源车的普及,这项收费已经失去了存在的合理性。

问题的根源在于,当各地大力推广新能源车时,只完成了车辆的更新换代,却没有同步更新配套的计价体系和收费机制。这种"硬件先行,制度滞后"的状况,造成了监管的灰色地带。

改革刻不容缓

要彻底解决这个问题,需要多方共同努力。网约车平台应当主动完善计费系统,从技术层面堵住漏洞;监管部门需要创新监管方式,建立数字化监管体系;地方政府则要及时修订相关政策,建立与新能源车相适应的价格机制。

每一次技术进步和产业升级,都要求相应的制度创新相配套。希望这次"燃油附加费"事件能够成为一个契机,推动整个行业向着更加规范、透明的方向发展。毕竟,维护消费者权益,不能总靠消费者的单打独斗。