当网络舆论场被情绪裹挟,当事実让位于流量,企业应当如何破局?近日,“欧拉好猫刹车失灵”的传闻在社交平台持续发酵,引发广泛关注。然而,这场风波的走向却与以往类似事件截然不同——长城欧拉并未陷入无休止的辩解,而是以一份具法律效力的第三方司法鉴定报告,为争议画上休止符。其回应中展现的理性姿态与法律武器相结合的策略,为行业提供了值得深究的范本。

权威证据破壁谣言:司法鉴定构建的逻辑闭环

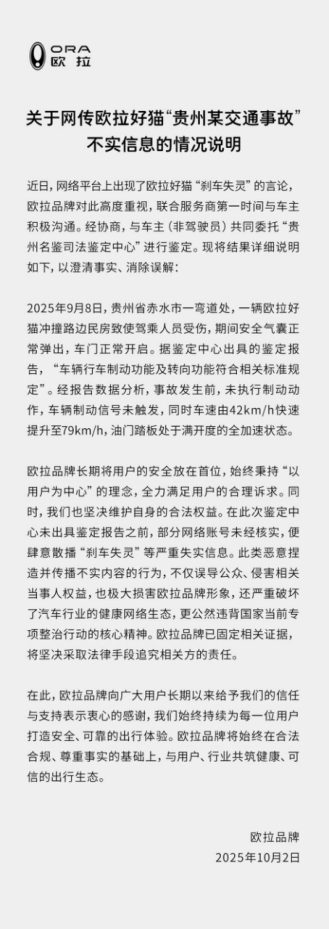

在舆论危机中,最有力的回应往往不是最响亮的声音,而是最坚实的证据。欧拉此次直面争议的核心,通过用户与品牌共同委托的司法鉴定机构报告,呈现了“制动未触发”与“油门满开”的关键数据对比。这一做法直接击穿了“刹车失灵”的叙事框架,将讨论从主观臆断拉回客观事实的轨道。值得注意的是,鉴定报告的法律权威性,不仅阻断了谣言的传播路径,更让“数据篡改”等阴谋论失去滋生土壤。这种以司法手段定分止争的方式,为企业应对技术类争议提供了可复用的方法论。

责任边界清晰化:从“情绪对抗”到“理性对话”的进阶

欧拉的声明并未止于技术澄清,而是进一步明确了责任归属。一方面,品牌强调了在事件发生后“积极沟通、共同委托鉴定”的协作态度,体现了对用户权益的尊重;另一方面,基于数据结果明确指出事故成因在于“未执行制动动作”,划清了驾驶操作与企业责任的界限。这种不回避、不模糊的回应,既避免了陷入“塔西佗陷阱”的恶性循环,也彰显了品牌在原则问题上的坚定立场。其背后折射的,是企业对公众知情权与法律边界的双重敬畏。

、

从防守到进攻:法律利剑斩断黑灰产链条

欧拉回应的深层价值,在于实现了从“危机公关”到“主动维权”的战略升级。声明中“已固定证据追究法律责任”的表述,看似轻描淡写,实则是对网络黑公关的精准打击。通过司法鉴定固定技术事实,再以法律手段追究恶意传播者责任,形成了一套完整的反制组合拳。此举不仅提高了造谣者的违法成本,更向行业传递明确信号:面对有组织的诽谤,企业应善于将技术优势转化为法律胜势。

行业启示:构建舆论免疫系统需要集体行动

欧拉案例的示范意义远超单次事件。当部分企业仍习惯于“删帖撤稿”的被动防御时,欧拉以司法破局的实践证明:唯有法律与证据,才是对抗恶意舆论的终极武器。行业应加速建立联合反制机制——例如共享恶意投诉特征库、推动鉴定标准统一、组建法律维权联盟,形成“一处失信、处处受限”的震慑网络。同时,企业需主动配合网信、公安等部门的专项整治行动,将零散的维权案例转化为治理网络环境的系统性力量。

反思与前行:为何技术争议总沦为流量牺牲品?

“刹车失灵”类话题的反复发酵,暴露出网络传播中的深层痼疾:一方面,公众对安全议题的高度敏感易被情绪化解读;另一方面,算法推荐机制加速了片面信息的裂变传播。在此背景下,媒体的角色尤为关键——当追逐热点的冲动压倒核实真相的责任,舆论监督便可能异化为伤害行业健康发展的利刃。欧拉事件中,司法鉴定的胜利提示我们:在技术争议领域,专业机构出具的客观报告应成为舆论评判的“标准配置”,而非企业自证的“额外努力”。

结语

长城欧拉此次应对,不仅是一场企业声誉保卫战,更是一次对行业舆论生态的重塑。它证明:在事实与情绪的交锋中,权威证据与法律武器是最可靠的盾牌;在短期流量与长期信任的博弈中,理性坚守终将赢得尊重。当未来再遇类似风波,希望更多企业能从欧拉案例中汲取勇气——用真相穿透迷雾,以法律捍卫公正,这才是行业可持续发展的坚实基石。