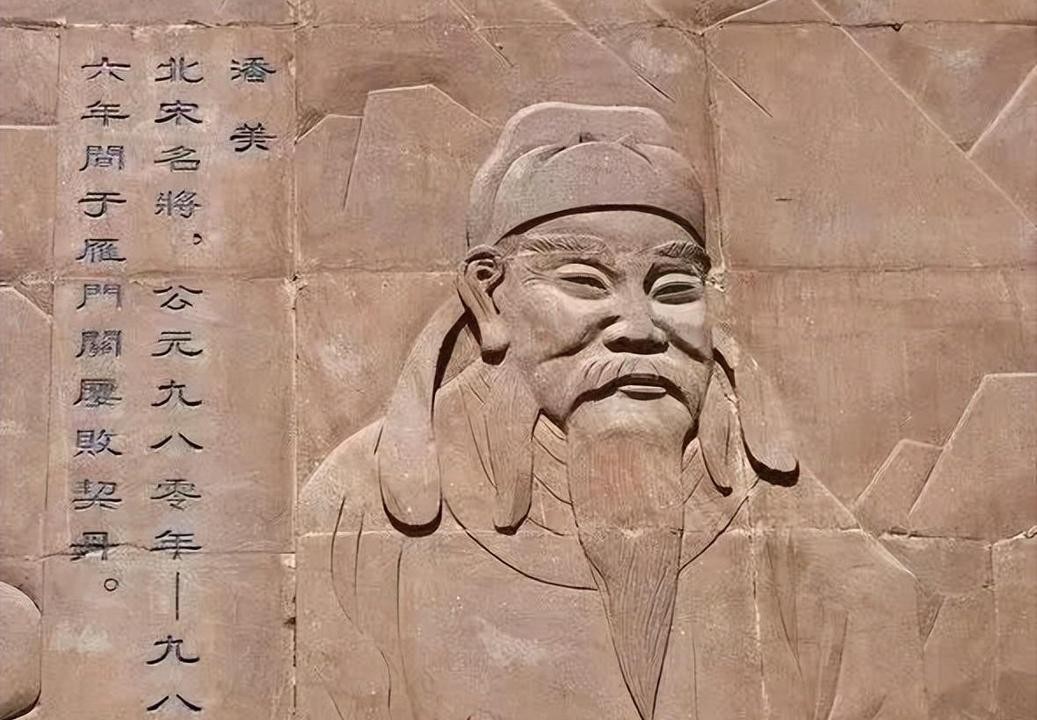

你能想象吗?一个能在万军丛中杀出血路的老将军,最后是饿死在敌人的牢里。他的手,再也没有摸过自己的弓。他母亲要是知道儿子这样的下场,该有多伤心啊?

这事得从宋太宗赵光义说起。他这皇帝吧,心眼儿是真不少。他信谁呢?就信文官和自己人。对武将,那叫一个提防,尤其像杨业这样大有本事的。你说杨业图什么?当年,他是北汉的“超级猛将”,契丹人都拿他没辙。改投大宋后,他一次次干大事,一次次赢战役,偏就是没讨得皇上一个大大的安心。

为啥呀?老赵压根就觉得,这人太能打了,危险。

杨业拼了命打下来的功劳,一点点被收走。先是从前线调走,让去管养马。这不明摆着是架空他吗?可杨业,忍了。到后来,大好局势因为东西两路大军失利变成撤退。西路的杨业提出建议,说分兵布阵、稳扎稳打。结果监军王侁一句话就把他顶回去了——“哟,你不是无敌么,这会儿不打,是不是怕了?”好家伙,一句激将法,把杨业逼上了绝路。

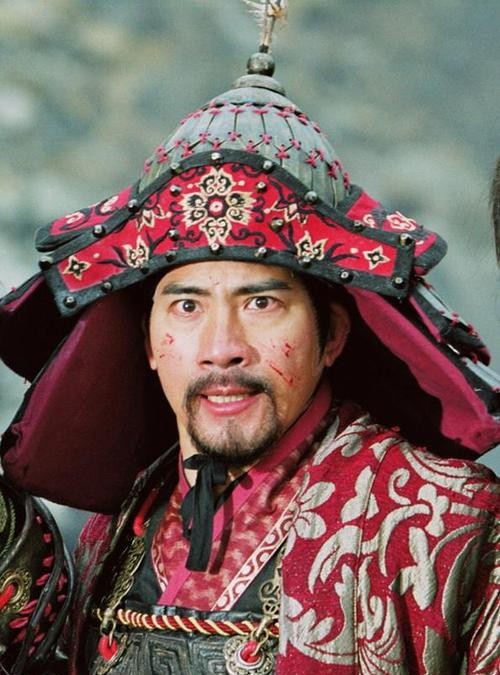

关键时刻,王侁跑了,潘美没拦。结果,杨业被孤立在战场,进退无门。全军覆没后,他成了辽国的俘虏,断水断食,绝望而死。听到这里,服了吗?心寒不寒?

再说皇帝这边。消息回了开封,赵光义很生气。但坏就坏在,他不能真拿王侁和潘美“开刀”。王侁是自己的心腹,潘美也是体系里的“合格”工具人。结果一个发配,一个降级,意思意思就完事了。而真正的罪人,其实是整个玩阴的体制。赵宋的朝廷,从头到尾就没想让武将活得舒坦。所以杨业的死,不怪潘美,全赖这个“整天提防自己人的”机制。

可惜吗?当然可惜。

杨家后代一个比一个能打,皇帝却一个比一个护食。杨延昭守了二十多年边关,契丹人吓得叫他“杨六郎”。可他手里带的兵,永远不超过一万。再能守,也敌不过上面的算计。等他说啥需要兵力,枢密院就一句“没钱”搪塞过去。

再到第三代杨文广,本想为家族再打一仗,挽回点脸面。可宋朝好巧不巧正想跟西夏和谈,把他从前线弄到偏远的地方养老。他心里能舒坦吗?临终前还在上奏折请求出征,可没用啊,奏折堆皇宫里石沉大海。

想来想去,杨家三代,死得窝囊啊!他们生错了朝代,不该卷入这些权斗漩涡。生在唐朝、大明,可能个个都是封侯拜将。可赵宋,不行啊!“重文抑武”写在骨子里,不防着你才奇怪呢!

看这么多戏文,老提潘仁美。我劝各位别光埋怨他,历史哪有那么简单?潘不过是个棋子罢了。真正摆棋局的,是躲帘子后的赵匡胤和赵光义他们。

说到底,杨业的结局,展现的是宋代武将集体的悲凉。他们越能打,越被提防。越忠心,死得越惨。换句话说,“怀疑”两个字,就是赵宋能苟活那么久的核心规则。

陈家谷口,现在满山荒草,有老人说那是杨老令公“撞碑”的地方。可我觉得真正的纪念碑,立在宋朝皇宫里,刻着一行字:“朕并非不怜卿,实乃卿太能耳。”