秋收后的李家村,空气里还飘着玉米秸秆的焦香。村东头李老汉家的院墙外,那盘青石板老磨盘蹲在那儿,像尊沉默的佛。磨盘边缘被几十年的手掌磨出了包浆,太阳一照,泛着暖融融的光。

李老汉坐在磨盘旁的小马扎上,左手摸着磨盘上的纹路,右手夹着支快燃尽的烟。烟蒂烫到手指时,他才猛地回神 —— 村支书小张正领着几个穿工装的人过来,脚步声惊得趴在磨盘底的老黄狗 “汪” 了一声。

“李叔,” 小张搓着手,笑得有些为难,“施工队来了,咱说好的文化广场,就差您这磨盘挪个地儿。不是砸,就是往北边挪个十米,给您留着,还能看。”

李老汉 “噌” 地站起来,左腿先迈,右腿跟着拖了一下 —— 那是三十年前摔的旧伤,每走一步,裤脚都蹭到磨盘底座的青苔。他把小马扎往磨盘前一挡,像护着啥宝贝:“挪?这磨盘在这儿三十年了,我盖房时先立的它,挪了,魂儿就没了。”

施工队的人互相看了看,有个年轻的想往前凑,被小张用眼色拦了回去。围过来看热闹的村民也七嘴八舌:“李叔,这磨盘又不能当饭吃,广场建好了,咱村也能评文明村哩!”“就是,现在谁还用人推磨?超市里啥豆浆买不到?”

李老汉不说话,只是摇着头,手紧紧抓着磨盘边缘,指节都泛了白。老黄狗也懂事儿,凑到他脚边,对着人群低低地哼。小张叹了口气:“李叔,那咱先不动,您再想想,明儿我再来。”

人都走光了,院子里只剩李老汉和老磨盘。风卷着几片落叶,落在磨盘的进料口里。他蹲下来,用手指抠着进料口的缝隙,像是要把啥东西抠出来 —— 那是三十年前的一个雨夜,他摔在坡上时,膝盖磕在磨盘角留下的印子。

那年他还是个壮实的小伙,刚把秀兰娶进门。秀兰是邻村的姑娘,爱笑,一笑嘴角有两个梨涡。盖房时,秀兰说:“咱先打盘磨吧,以后磨豆浆、磨玉米,省得总去借王婶家的。”

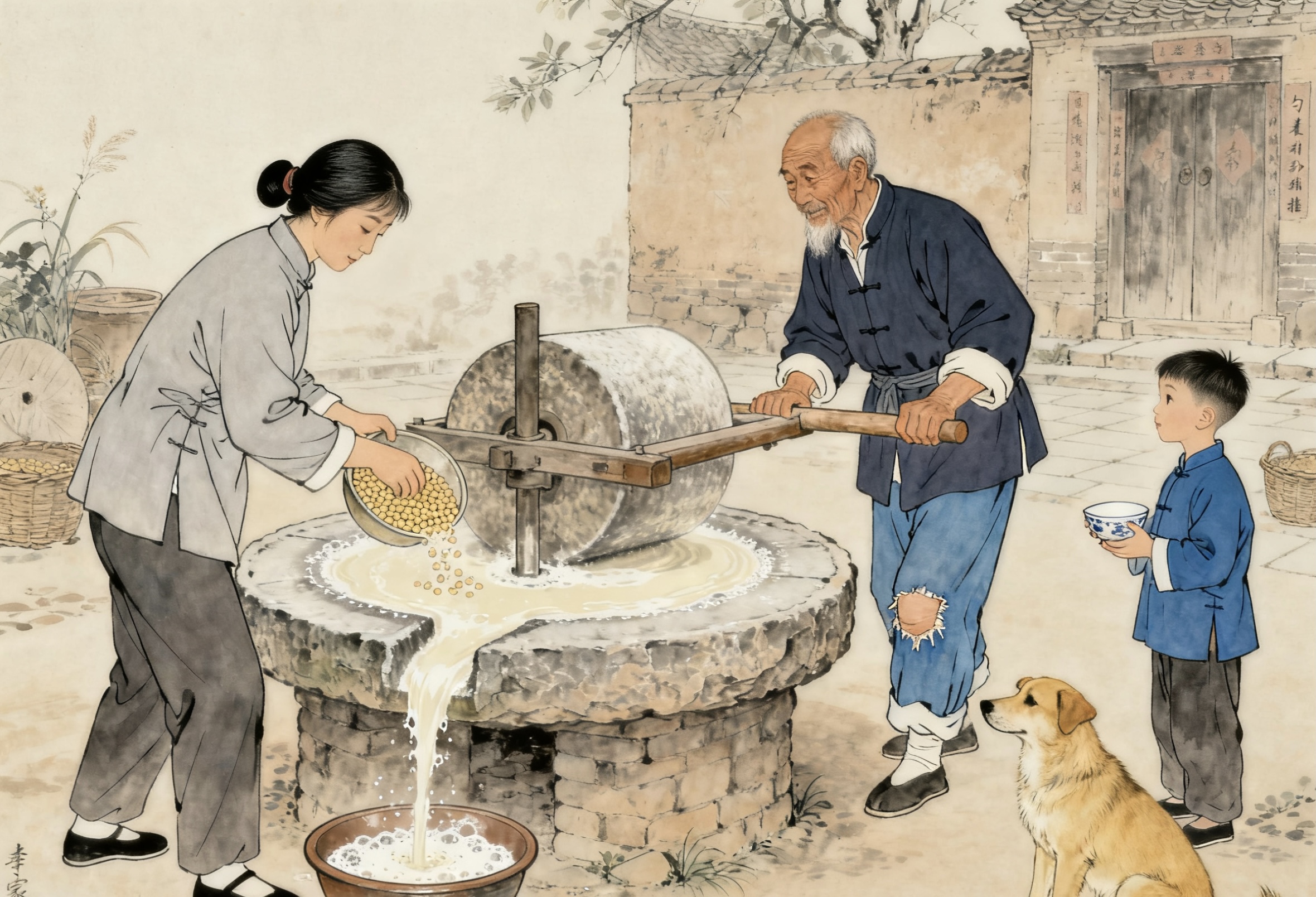

他听秀兰的。和泥、打坯、请石匠,忙了半个月,磨盘立起来那天,秀兰从娘家带来一布袋黄豆,泡在井水里。傍晚时,她系着蓝布围裙,推着磨杆转,磨盘 “吱呀吱呀” 地响,豆浆的香气混着柴火味,飘到了村头的老槐树下。

他坐在灶门口烧火,看着秀兰的影子在墙上晃,心里甜得像灌了蜜。秀兰端来一碗热豆浆,放了半勺糖:“快喝,凉了就不香了。” 他喝了三碗,说:“比城里的糖水还甜。”

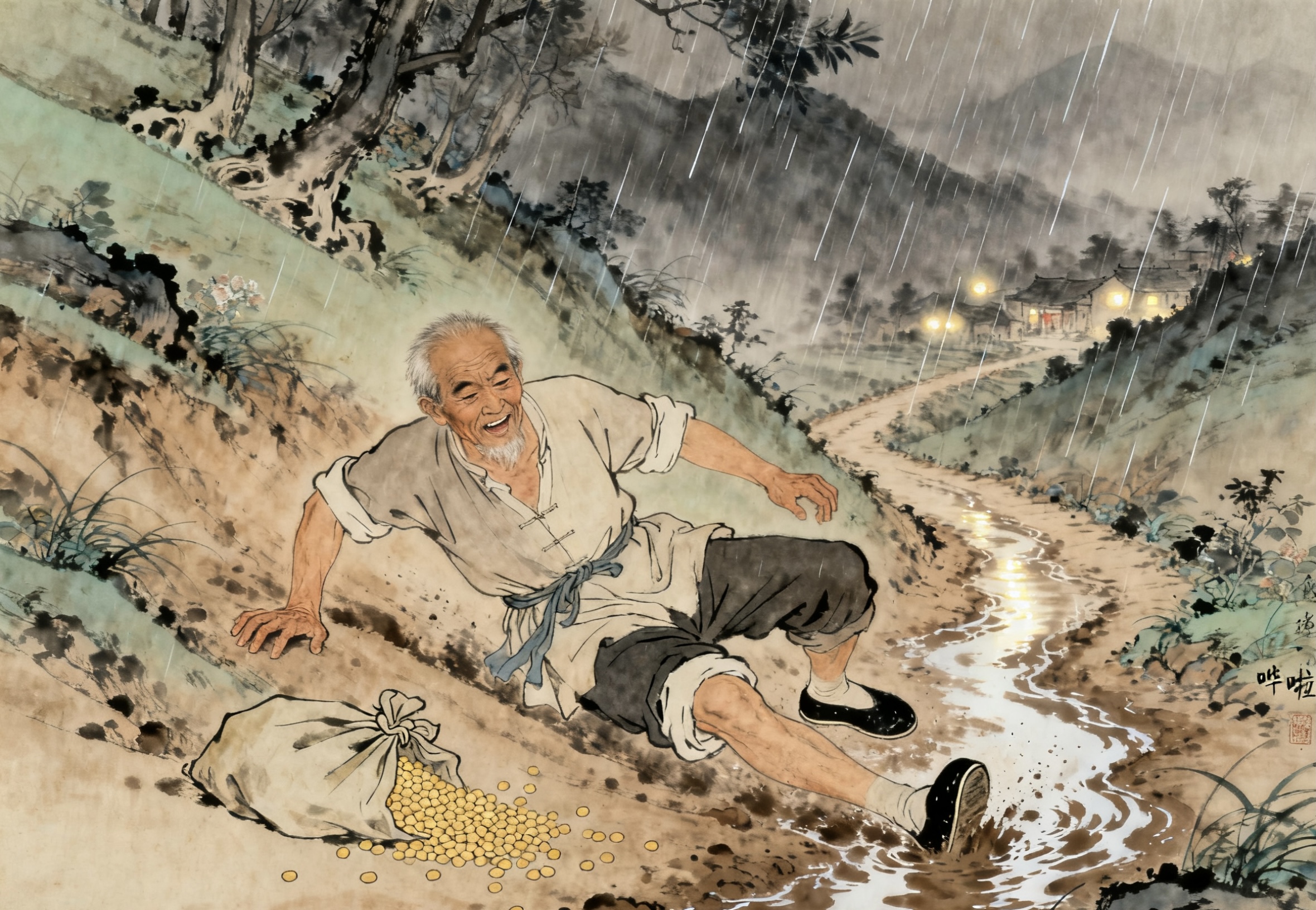

后来秀兰怀了孩子,孕吐得厉害,就想喝口豆腐脑。那天天下着瓢泼大雨,他揣着钱去镇上买黄豆,回来时走在坡上,脚下一滑,整个人滚了下去。左腿摔折了,黄豆撒了一地,被雨水冲得没了影。

他躺在炕上,秀兰抱着他的腿哭,说:“以后不做豆腐了,咱不喝了。” 他笑着擦她的眼泪:“傻丫头,没事,以后我守着磨盘,你推不动了,我帮你推。”

可孩子没保住。秀兰身子弱,又受了打击,病了大半年。后来她走那天,也是个秋天,拉着他的手说:“别扔了那磨盘,想我的时候,就磨碗豆浆……”

想到这儿,李老汉的眼睛湿了。他摸了摸磨盘上的印子,像是摸到了秀兰的手 —— 当年秀兰总靠在磨盘这边,推磨推累了,就歇一会儿,头轻轻抵着磨盘的青石板。

第二天一早,李老汉去井边挑水,路过磨盘时,看见一个女人领着个小男孩在磨盘旁转。女人穿着洗得发白的外套,头发扎得紧紧的,像是好久没好好梳过。小男孩瘦得厉害,脸蜡黄,咳嗽着拉女人的手:“妈妈,我想喝豆浆,像王奶奶做的那样,不甜,但是香。”

女人摸了摸孩子的头,声音有点哑:“咱买袋装的喝,一样的。”

“不一样,” 孩子摇摇头,小眉头皱着,“王奶奶说,磨盘磨的豆浆,有柴火味,喝了不咳嗽。”

李老汉站在旁边,手里的水桶晃了晃,水洒在地上,溅起小水花。他认得这女人 —— 是东头的陈媳妇,男人去年在工地上出事走了,就剩她带着孩子过。孩子总咳嗽,上次村医来,还说让多喝点现磨的豆浆,比吃药管用。

陈媳妇也看见他了,脸一下子红了,赶紧拉着孩子要走:“李叔,我就是路过,没别的意思……”

“等等。” 李老汉叫住她,把水桶放在地上,走到孩子跟前,蹲下来 —— 左腿蹲不下去,只能单膝着地。他摸了摸孩子的额头,不烧,就是孩子的手凉得很。“你叫啥名儿?”

“叫小宇。” 孩子怯生生地说。

“小宇想喝磨盘磨的豆浆?”

小宇点点头,眼睛亮了亮,又看了看妈妈,把话咽了回去。

李老汉沉默了一会儿,站起身,拍了拍裤子上的土:“陈媳妇,这磨盘,你用吧。明儿你带黄豆来,我教你怎么磨。”

陈媳妇愣了,嘴巴张了张,半天没说出话:“李叔,您不是…… 昨天还拦着不让挪吗?”

“昨天是我糊涂,” 李老汉笑了,眼角的皱纹挤在一起,“秀兰当年磨豆浆,是想让我喝着舒坦;现在让小宇喝上,她也乐意。”

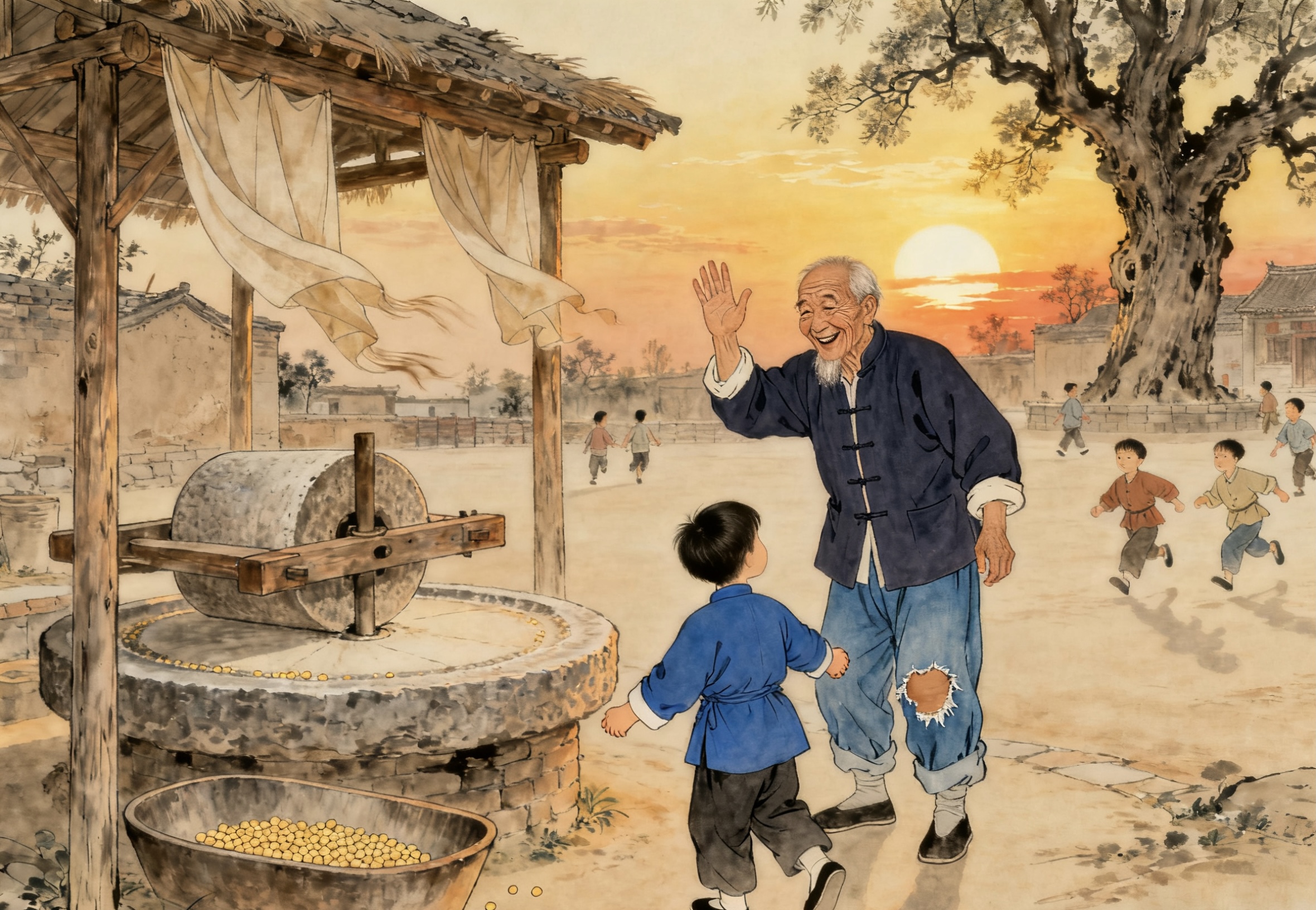

当天下午,李老汉就去找了小张,说愿意把磨盘挪到文化广场的角落。小张高兴坏了,赶紧找人来挪。挪磨盘时,李老汉跟着,一步一步地走,生怕工人碰着磨盘的角。他还自己掏钱,请木匠做了个小木棚,搭在磨盘上头,说 “下雨了也能磨”。

磨盘安好的那天,陈媳妇带着小宇,拎着一布袋黄豆来了。李老汉教她怎么泡豆子,怎么把豆子倒进进料口,怎么推磨才省力。小宇站在旁边看,磨盘转起来时,他伸手想去摸,又赶紧缩回来,惹得李老汉笑:“慢点,别碰着,磨盘转着沉。”

豆浆磨出来,乳白色的浆汁顺着磨盘的槽流进盆里,香气飘得老远。陈媳妇煮了豆浆,盛了一碗给李老汉:“李叔,您尝尝。”

李老汉喝了一口,还是当年的味儿 —— 有柴火的香,有豆子的甜,还有秀兰的影子。他想起秀兰当年坐在磨盘旁,也是这样,煮了豆浆,先给他盛一碗。眼眶又湿了,可嘴角却笑着。

后来,每到周末,广场上的磨盘旁就有人来。张婶来磨玉米糊,说 “给孙子做米糊”;王大爷来磨黄豆,说 “想做块豆腐”;还有些年轻人,也来试试,说 “从没见过人推磨,新鲜”。小宇也常来,有时候还帮着陈媳妇推磨,小小的身子靠着磨杆,使劲儿往前推,磨盘 “吱呀吱呀” 地响,像在唱山歌。

李老汉就坐在磨盘旁边的石凳上,晒着太阳,手里拿着秀兰当年用的蓝布巾,偶尔帮着递个豆子,或者给来磨东西的人搭把手。有人问他:“李叔,您当初拿命拦着磨盘,现在让人随便用,不心疼啊?”

李老汉摸了摸磨盘,磨盘被这么多人摸过,包浆更亮了。他笑着说:“心疼啥?这磨盘要是就我一个人摸,它就凉了;现在这么多人用,它热乎,我和秀兰的情分,也跟着热乎。”

夕阳西下时,磨盘旁的人渐渐散了。小宇走的时候,跟李老汉说:“李爷爷,明天我还来,帮您推磨。” 李老汉点点头:“好,爷爷等你。”

风吹过,小木棚的布帘晃了晃,磨盘静静地蹲在那儿,像尊暖佛。李老汉看着磨盘,仿佛又看见秀兰系着蓝布围裙,推着磨杆转,嘴里唱着山歌,豆浆的香气飘满了整个村子。

他轻轻说:“秀兰,你看,这磨盘没白守。”

远处的老槐树下,传来孩子们的笑声,和磨盘 “吱呀吱呀” 的响声混在一起,成了李家村最暖的声音 —— 有些念想,从来不是锁起来的物件,是让情传下去的光,照着后来人的路。