去年双十一,我疯狂往购物车里塞东西。凌晨十二点,盯着那个“立即支付”的按钮,手指悬在屏幕上方,犹豫了足足三分钟。不是因为钱不够,而是我突然意识到,购物车里塞的,全是我根本不需要的东西。一件从来不会穿的连衣裙,因为“万一瘦下来了呢”;一套贵得要死的护肤品,因为“万一能变美呢”;还有七八本成功学书籍,因为“万一看了就能改变人生呢”。我盯着那个数字——一万两千块——心里突然觉得挺荒诞的。我在用“万一”这两个字,往生活里塞满焦虑。

那一刻我关了手机,躺床上问自己:我到底在怕什么?为什么总觉得,只要买够了东西、囤够了可能性,就能扛住那些还没发生的糟心事?第二天早上醒来,看着空空的购物车,反而松了口气。 但这种轻松,只持续了不到一周。

因为很快我发现,这种“万一思维”不只存在于买东西这件小事上。它像病毒一样,渗进了我生活的每个角落。

我是做内容创作的,自由职业。按理说应该挺自由的,但我过得一点都不自由。每天早上睁眼,第一件事不是想“今天要创作什么”,而是打开手机刷同行数据。看到别人阅读量十万加,立马开始焦虑:“完了,我选题是不是不够好?”“万一粉丝都跑了怎么办?”“万一接不到广告怎么办?”然后我会花一整个上午,不是在创作,而是在各种平台上搜“爆款标题怎么起”“怎样快速涨粉”“如何提高阅读量”。

等到真的坐下来准备写东西,已经下午两点了。但这时候又开始纠结:“这个选题会不会太冷门?写出来万一没人看怎么办?”于是打开文档,写了删,删了写,一下午过去,憋出三百字。到了晚上,躺床上刷别人的爆款文章,越看越焦虑,越焦虑越睡不着。第二天早上起来,顶着黑眼圈,继续这个循环。

更糟的是,这种焦虑开始蔓延到人际关系里。我有个合作了三年的客户,一家教育机构的市场总监。我们一直合作得挺愉快的,但去年年底,她突然说要重新评估供应商。她原话是:“我们需要看看市场上有没有更合适的选择。”这话本来很正常,但我听完后,整个人都不好了。开始疯狂脑补:“她是不是对我不满意?”“是不是觉得我内容质量下降了?”“万一她换了别人,我这个月收入怎么办?”

我没去问她具体想法,也没去沟通我们的合作空间在哪。我做的事,是花了一整天,给她发了一份长达五页的“改进方案”,里面列了我接下来要做的二十项改进措施。然后每天主动汇报进度,生怕她觉得我不够积极。结果呢?一个月后,她在饭局上跟我说:“你最近是不是压力太大?我感觉你整个人都很紧绷。其实我当时只是公司流程要求,每年都要评估一次供应商,不是针对你。你这一个月的表现,反而让我觉得你不太稳定。”

那一刻我愣住了。我以为我是在“努力挽救”,但在别人眼里,我只是在“过度焦虑”。更讽刺的是,我越害怕失去,越用力抓,最后反而差点把这段合作关系推远了。

这件事之后,我开始意识到,我的生活出了大问题。每天都在和一堆“万一”搏斗——万一失败、万一被抛弃、万一不够好、万一运气不好。我以为这叫“未雨绸缪”,但实际上,我只是在用焦虑填满每一天。就像一个溺水的人,拼命挥手臂,以为这样能浮上来,但其实,正是这种挣扎让我越沉越深。

转机转机来得挺偶然的。那天我去咖啡馆写稿,坐旁边的是个看起来五十多岁的女人。穿得很随意,但整个人状态特别放松。我注意到她,是因为她一直在笑——不是那种社交场合的礼貌笑,而是发自内心的、看啥都觉得有趣的那种笑。她在看书,时不时拿笔在本子上写写画画。

我们就这样聊起来了。她说,她五年前也是个焦虑到极点的人。在外企做高管,每天工作十几小时,生怕被淘汰。她说那时候就像上紧发条的机器,永远在“防御”——防御失败、防御被替代、防御一切可能的风险。直到有天,在医院拿到体检报告:重度焦虑症、失眠、胃溃疡。医生跟她说:“你再这样下去,身体会垮的。”

那是她的转折点。她辞了职,开始重新看待自己的生活。她说读到这本书的时候,有句话像闪电一样击中她:你关注啥,啥就膨胀。她突然意识到,这些年她一直在“关注”所有可能出错的地方——关注竞争对手、关注老板脸色、关注业绩下滑、关注身体衰老。而她越关注这些,这些东西就越膨胀,最后把她整个人都吞了。

她说:“后来我开始练习‘转移注意力’。不是逃避问题,而是主动选择去关注那些美好的、正在发生的事。比如,我不再每天早上醒来就想‘今天会不会出差错’,而是想‘今天我能做点什么让自己开心’。一开始挺难的,因为大脑已经习惯焦虑了。但慢慢地,我发现生活真的开始变了。我开始遇到更多有趣的人,接到更多喜欢的项目,连身体都变好了。”

我听得入了神。她继续说:“这书里有个概念,叫‘吸引力法则’。听着挺玄,但本质就是个很简单的道理:你的注意力,决定你的能量走向;而你的能量,决定你会吸引什么样的人和事进入生活。你一直盯着那些糟糕的‘万一’,能量就停在恐惧和匮乏里。当你处在这种低频能量的时候,你确实会吸引来更多让你恐惧和焦虑的事。”

她停了停,看着我:“你是不是也在经历类似的事?”

我点点头。那一刻突然很想哭。因为她说的,就是我的状态。我每天都在怕失去,但正是这种害怕,让我失去了快乐、失去了创造力、甚至差点失去真正重要的东西。

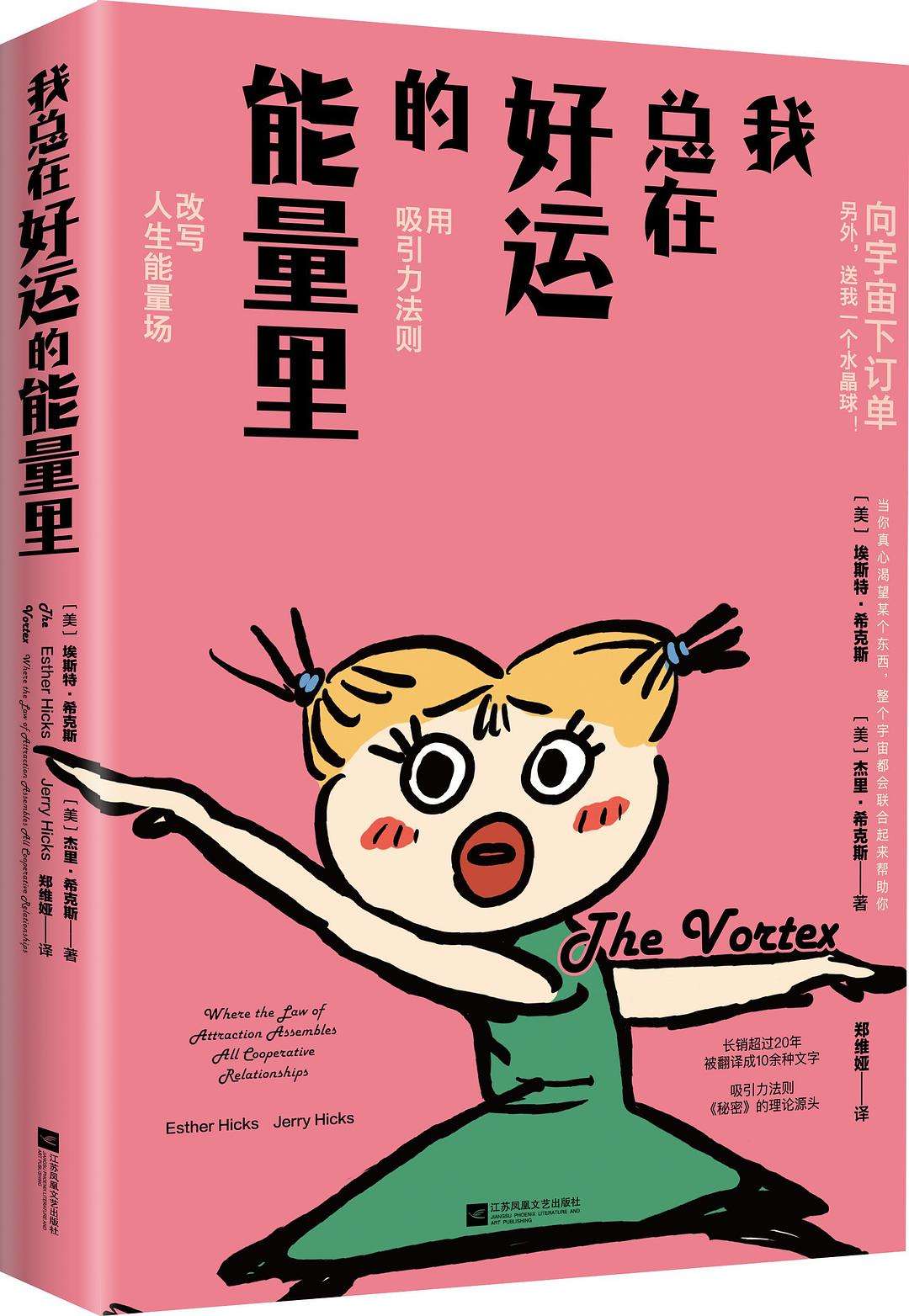

改变那天离开咖啡馆后,我买了这本书。一口气读完,发现书里讲的,和我经历的一切完全吻合。

书里说,所有你关注的事物,不管你要不要,都会在宇宙法则作用下来到你身边。这话一开始听着挺难理解,但当我开始回顾这一年的生活,发现它是对的。我一直在关注“失败”——怕写不出爆款,怕客户流失,怕收入不稳定。而我越关注这些,生活就越被这些东西占据。每天花大量时间刷同行数据、研究爆款公式、过度讨好客户,但这些行为,并没让我变好,反而让我陷入恶性循环:焦虑导致无法专注创作,无法专注导致内容质量下降,质量下降又加剧焦虑。

书里还有句话,让我印象特别深:抱怨就像给宇宙发续费申请,你抱怨什么就会得到更多什么。我想起自己,这一年,抱怨过多少次?“为什么我运气这么差?”“为什么别人随便写写就能爆?”“为什么客户总这么挑剔?”我以为抱怨只是发泄情绪,但实际上,每次抱怨,都在强化“我是个倒霉蛋”的信念。而当我相信自己倒霉的时候,就真的会吸引来更多倒霉事——因为注意力一直停在那些负面的地方。

书里给了个很具体的方法,叫“显化清单”。就是说,你要清晰地、具体地告诉宇宙你想要什么。不是模糊地说“我想成功”,而是要说“我想在三个月内创作出五篇让自己满意的深度内容,吸引到一千个真正认可我的粉丝”。关键是,写下这些愿望的时候,要感受到它实现后的那种喜悦和满足感。

我开始尝试。在笔记本上写下我真正想要的东西——不是“不要失败”,而是“我想创作出真正有价值的内容”;不是“不要失去客户”,而是“我想和客户建立长期的、互相信任的合作关系”。一开始觉得这挺傻的,但慢慢发现,这个过程其实是在帮我“重新锚定”注意力。过去注意力全在“我不想要什么”上,现在开始把注意力放在“我想要什么”上。

更重要的是,书里强调,光有愿望不够,还要调整“能量频率”。什么是能量频率?说白了,就是你的情绪状态。如果每天都在焦虑、恐惧、抱怨里,那就是在发射低频能量;如果能保持感恩、喜悦、自信的状态,就是在发射高频能量。而高频能量,才能吸引来那些美好的人和事。

我开始刻意练习调整情绪。每天早上起来,不再第一时间刷同行数据,而是先写下三件感恩的事——哪怕只是“今天天气不错”“昨晚睡得挺好”这样的小事。一开始觉得没啥用,但一周后,发现早上醒来的感觉变了。过去醒来第一个念头是“今天又要开始煎熬了”,现在醒来会想“今天又是新的一天,会有什么有趣的事发生呢”。

我也开始调整和客户的相处方式。那个教育机构的市场总监,我主动约她喝了杯咖啡,坦诚跟她说:“上次你提评估供应商的时候,我特别焦虑,所以反应有点过度。我想问问,我们合作有没有什么可以改进的地方?”她笑了:“其实你内容一直都挺好的,我很满意。只是希望你能更放松点,因为你放松的时候,写出来的东西更有灵气。”

那一刻我突然明白了。我以为要“努力”才能留住她,但其实,只需要“做好自己”就够了。当我不再焦虑地讨好、不再过度用力,合作关系反而更稳了。

这三个月,生活发生了很多微妙但深刻的变化。创作状态回来了,因为不再把注意力放在“别人怎么看”上,而是放在“我想表达什么”上。客户关系变好了,因为不再害怕失去,而是专注于提供价值。最神奇的是,我真的开始“变幸运”了——遇到了几个特别合拍的新客户,接到了一些一直想做的项目,甚至有篇文章意外爆了。 但我知道,这不是运气。是因为我的能量变了。当我不再把注意力放在“万一失败”上,而是放在“我正在创造什么”上的时候,整个人的频率就变了。变得更自信、更放松、更有创造力。而这种状态,自然会吸引来那些和我同频的人和机会。

我经历的这一切,后来发现,和《我总在好运的能量里》里讲的核心理念完全吻合。这书最重要的洞见,就是告诉我们:你的注意力,决定你的能量走向;而你的能量,决定你会吸引什么样的生活。

记得我前面说每天早上醒来就刷同行数据、担心“万一失败”吗?那就是典型的“把注意力放在不想要的东西上”。书里说,你关注啥,啥就膨胀。我越关注失败,失败的可能性就在我世界里变得越来越大,最后几乎占据了全部视野。

书里还有个特别精准的比喻:你的思想就像淘宝购物车,宇宙是二十四小时在线的卖家——你总把“我不行”放进购物车,就别怪生活天天发货差评体验。这话听着有点好笑,但仔细想想,确实是这样。我们每天脑子里冒出的那些念头——“我肯定做不好”“我运气总这么差”“别人肯定不喜欢我”——这些都是在向宇宙“下订单”。而宇宙,就像个忠实的执行者,会把你订的东西,原封不动送到你面前。

所以,想改变生活,第一步就是改变你的“订单”。别再订购焦虑、匮乏和恐惧,开始订购喜悦、丰盛和信任。具体怎么做?书里给了个很实用的方法:每天花三分钟,闭上眼,想象你最想达成的一件事,细节要足够具体。比如,别只想“我想接到更多项目”,而是要想象“我正在和一个特别合拍的客户开会,我们聊得很开心,最后他说‘就你了,我们合作’”,然后去感受那种签下合作时的兴奋和满足。

这个练习的目的,不是“心灵鸡汤式的自我安慰”,而是在帮大脑“重新编程”。大脑分不清你是在想象还是在经历真实的事,所以当你反复想象那些美好场景时,大脑会开始相信“这是可能的”“这是属于我的”。当大脑相信了,行为就会自然朝那个方向调整,能量也会变得更积极、更开放,最终你真的会吸引来那些机会。 还有个关键点,就是要“远离能量消耗”。书里说得很直白:主动避开总抱怨、爱内耗的人,就像避开会吸走阳光的阴影,守护好自己的能量场,是好运的前提。我以前觉得这话有点冷漠,但现在明白,这不是冷漠,而是自我保护。如果身边都是整天抱怨“这世界太不公平”“我怎么这么倒霉”的人,能量就会被他们拉低。不是说要抛弃这些朋友,而是要有意识地减少和负面能量的接触,给自己创造个更健康的能量环境。

我现在每天都会做个简单的练习:晚上睡前,写下三件当天发生的好事。刚开始觉得挺难,因为总觉得“今天没啥好事啊”。但当我强迫自己去找的时候,发现其实好事一直都在——可能只是早上买咖啡时店员冲我笑了,可能只是写稿时突然有了灵感,可能只是朋友发来条关心的消息。这个练习的目的,就是训练大脑“看见美好”。因为美好一直都在,只是过去注意力全在那些糟心事上,所以看不见。

总结三个月过去了,不敢说人生已经完全改变,但我确实变成了个更快乐、更自信、也更“幸运”的人。而这一切的起点,就是我停止了和那些“万一”搏斗,转而开始向内校准频率。

这书教会我最重要的一件事,就是:幸运不是小概率事件,而是可复制的生命常态。当你能量频率够高的时候,好运就会像被磁铁吸引一样,自然而然来到你身边。而所谓“高频能量”,不是要你每天强颜欢笑、假装积极,而是要你学会把注意力从“我怕什么”转移到“我想要什么”,从“我不行”转移到“我正在变更好”。 所以,下次当你又开始焦虑、又开始担心“万一”的时候,试着问自己:我现在是在关注我不想要的,还是在关注我想要的?如果是前者,那就停下来,深呼吸,然后把注意力转到那些让你感到喜悦和希望的事上。可能只是一分钟,但这一分钟的转变,就是你在向宇宙重新下订单。

当你持续这样做,你会发现,全世界真的会来成全你的心想事成。