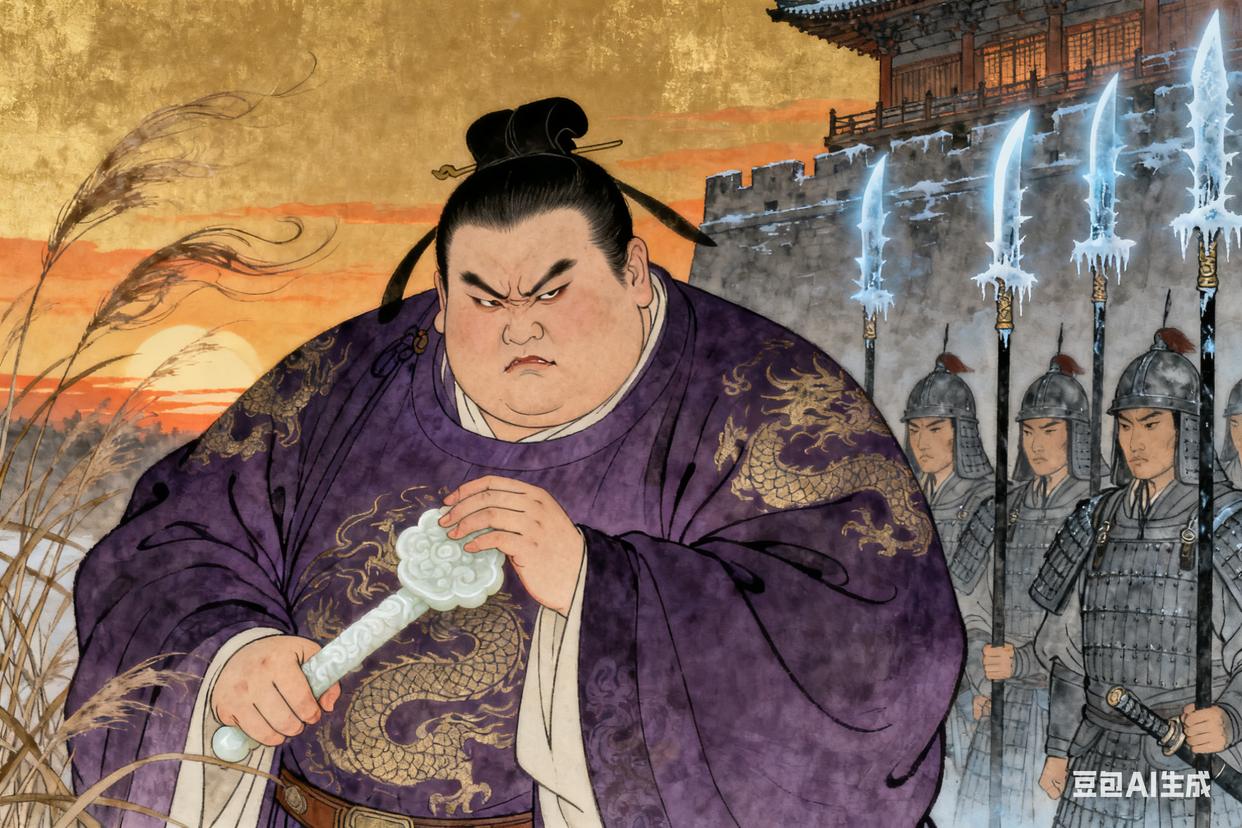

天宝十四载的冬天,范阳的风比往年更烈,卷着枯草碎屑打在安禄山的紫袍上。袍子是玄宗去年赐的,金丝蟒纹被风吹得发颤,像极了他藏在肥肉下的心思 —— 兴奋里裹着狠戾。他站在蓟城楼头,身后八千甲士的刀鞘冻得发脆,残阳把甲胄映得发冷。驿站传来消息,杨国忠又在长安参他拥兵自重,安禄山肥厚的手指摩挲着腰间玉如意,那是玄宗亲赐的温润玉件,竟被他捏得泛白。“杨钊算什么东西?” 他沙哑的幽州口音裹着寒意,“告诉弟兄们,明日一早回长安‘清君侧’,让姓李的看看谁配坐江山!”

天宝十四载十一月初九,安禄山在范阳城南誓师。他捧着伪造的诏书,声音刻意拔高:“今贼臣杨国忠构陷忠良,吾奉天承运讨之!” 底下士兵大多是他一手提拔的胡汉健儿,看着主帅圆脸上的狠劲,再想起平日里朝廷的克扣,纷纷举刀高呼。没人注意到安禄山转身时嘴角的冷笑 —— 他早囤了三年粮草,打造了十万兵器,所谓 “清君侧”,不过是抢江山的幌子。三日后,叛军攻陷蓟城,守将贾循不愿投降,被安禄山缢杀在府衙后巷,鲜血渗进青砖缝,成了这场浩劫的第一抹红。

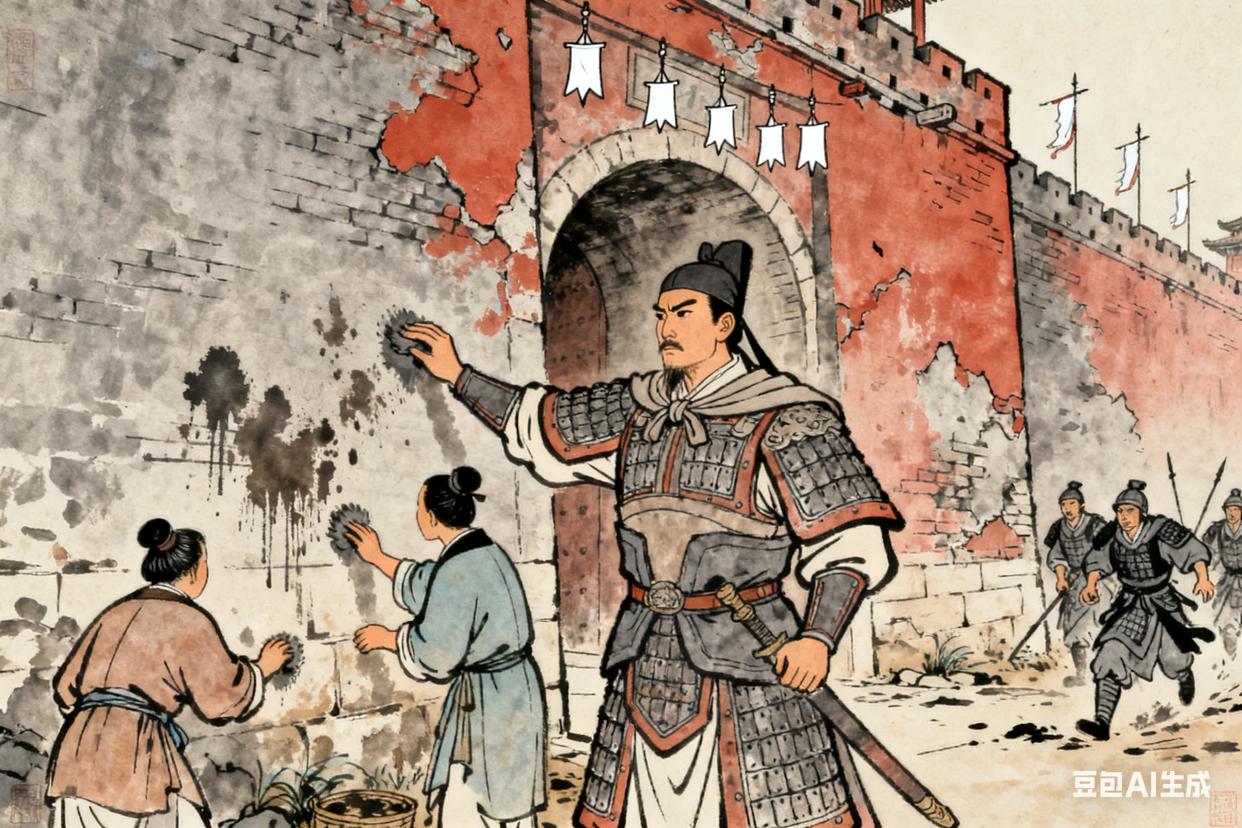

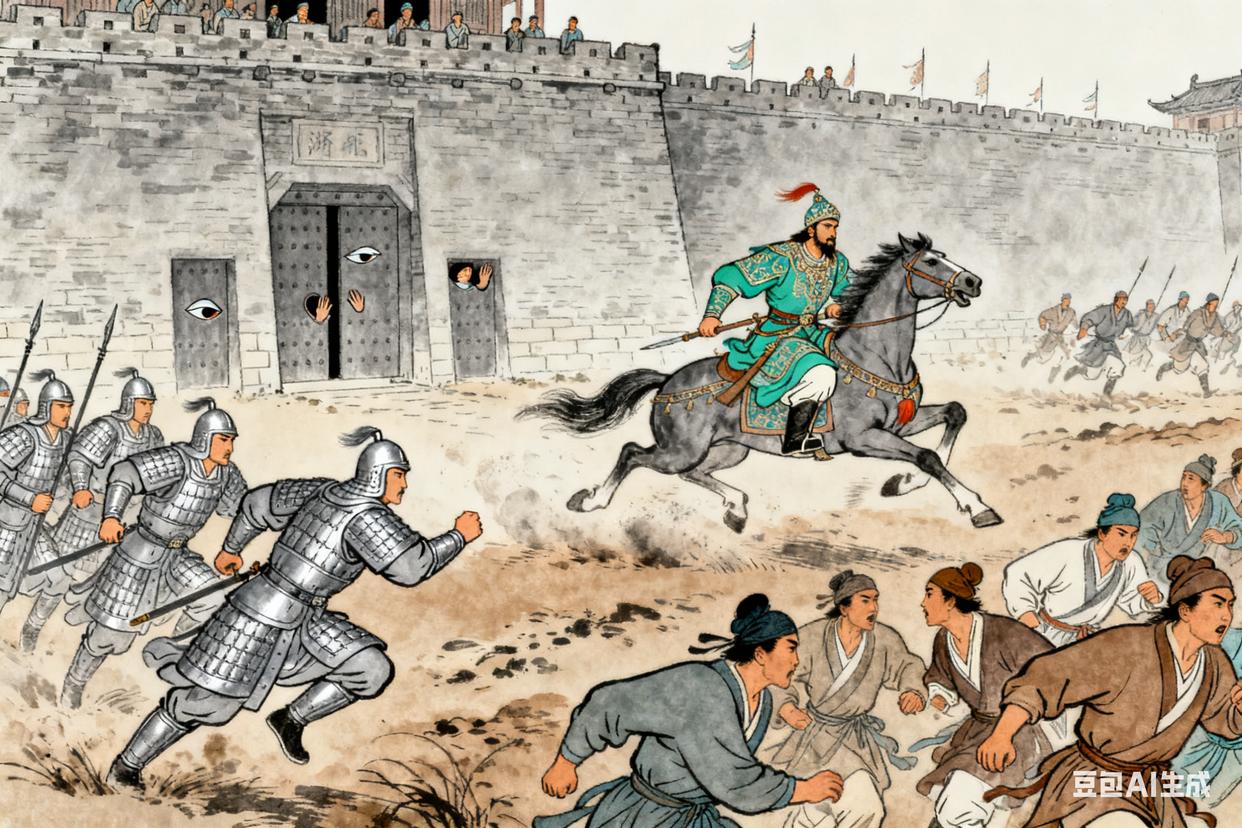

天宝十四载十二月,叛军兵临博陵。守将张介然是刚从长安调来的,手里只有两千新兵,连铠甲都没配齐。他站在城楼上,看着安禄山的大旗逼近,对身边士兵喊:“吾等食唐禄,当守唐土!” 箭矢如雨般落下,新兵们吓得发抖,却还是跟着张介然射箭。博陵城破时,安禄山骑着马进了城,看着火光里奔逃的百姓,对左右说:“敢反抗的,都杀了。” 张介然被押到他面前,仍骂 “逆贼”,安禄山挥了挥手,刀光闪过,头颅滚落在雪地里,血很快就冻住了。博陵一破,河北郡县望风而降,地方官要么弃城而逃,要么跪地献印,安禄山的叛军像蝗虫般掠过华北平原。

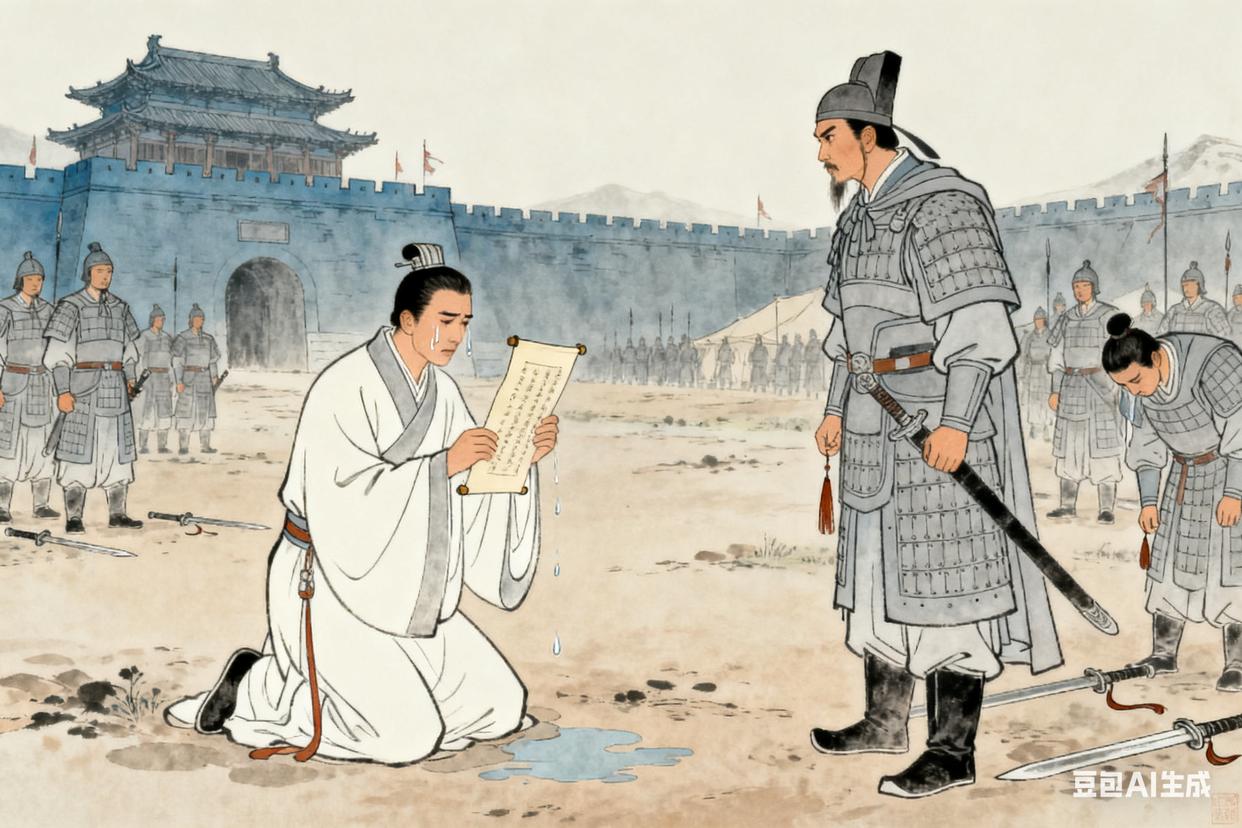

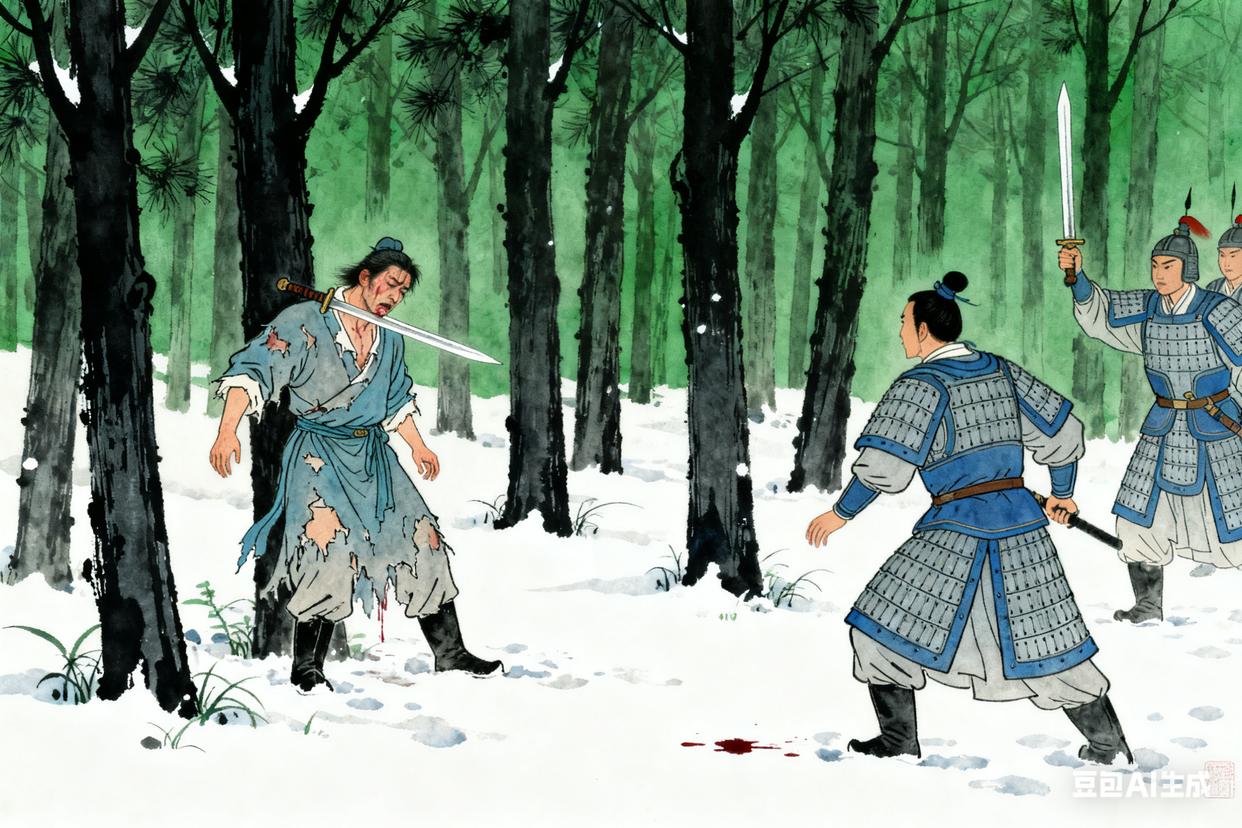

天宝十四载十二月末,封常清在洛阳募兵。这位曾远征西域的名将,此刻手里只有一群市井子弟,连兵器都要自己找。他看着新兵们握着木棍操练,忍不住叹气:“贼兵精锐,吾等需凭险而守。” 可玄宗催战的诏书一道接一道,封常清只能领兵出关,在武牢关与叛军交战。新兵哪里是对手,一触即溃,封常清带着残兵退到陕郡,遇上了高仙芝。高仙芝是安西节度使,刚领边兵回援,他看着封常清的伤兵,果断说:“潼关天险,吾等退守此地,可保长安。” 两人领兵退守潼关,却没想到杨国忠在玄宗面前进谗言,说他们 “畏敌不战,克扣军粮”。

天宝十五载正月初一,封常清、高仙芝在潼关军营被赐死。封常清接过圣旨,泪水打在衣襟上,他对监军宦官说:“臣死无恨,但恨未能灭贼,护佑长安百姓。” 高仙芝看着前来传旨的士兵,气得发抖:“吾等退潼关是为保国,何来克扣军粮?” 可圣旨难违,两人被押到营前,士兵们看着昔日主帅,纷纷落泪。刀落下时,封常清的最后一句话是 “愿陛下早醒”,高仙芝则对着长安方向叩了三个头。两位名将一死,潼关守军军心涣散,安禄山听到消息时,正在洛阳的宫殿里喝酒,他举杯笑道:“唐军无人矣!”

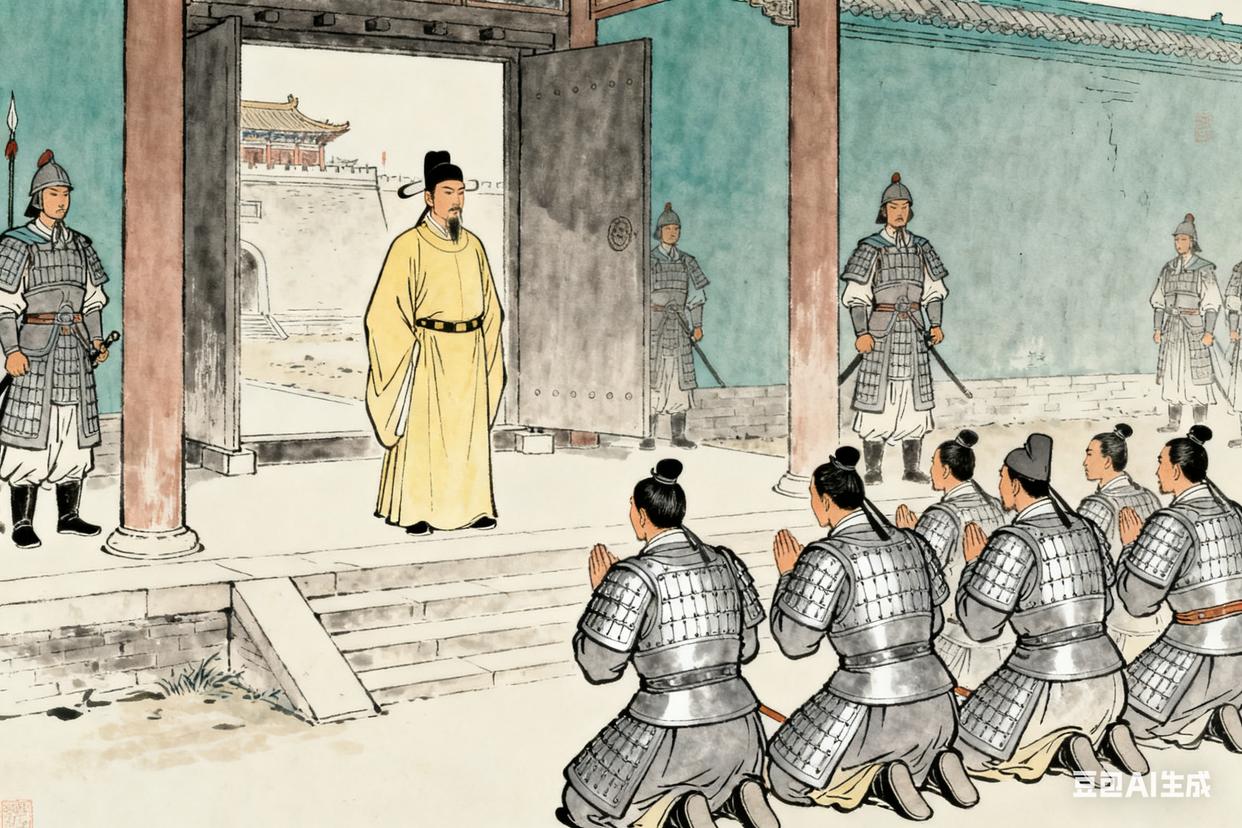

天宝十五载正月初五,安禄山在洛阳称帝,国号大燕。龙袍是手下连夜缝的,针脚歪歪扭扭,龙角甚至缝成了羊角模样,可他不在意,坐在临时搬来的龙椅上,接受将领朝拜。严庄凑上前奉承:“陛下圣明,大唐气数已尽。” 安禄山喘着气,肥胖的身体让他坐久了就难受,却还是挥手道:“封严庄为御史大夫,高尚为中书侍郎。” 他忘了去年此时,还在长安向玄宗跪拜,说 “臣愿为陛下赴汤蹈火”;忘了洛阳城里,百姓正因他的叛军流离失所,在废墟里哭爹喊娘。这所谓的 “大燕”,不过是用鲜血堆起的空中楼阁。

天宝十五载六月,哥舒翰被迫出潼关。这位曾大败吐蕃的名将,此刻身患风疾,连走路都要靠人搀扶。他看着杨国忠派来的使者,无奈地说:“潼关险要,坚守即可,出战必败。” 可使者传话说:“陛下令将军出战,若再拖延,恐有不测。” 哥舒翰知道,杨国忠怕他拥兵自重,更怕叛军迟迟不破关,自己失了宠。他哭着领兵出关,士兵们看着主帅的模样,都知道此行凶多吉少。灵宝一战,叛军在山谷设伏,唐军进入谷中,叛军滚下巨石,放起火来,士兵们互相践踏,死者数万人。哥舒翰被俘后,安禄山看着他笑道:“汝昔为名将,今何怯也?” 哥舒翰屈辱地低下了头,可心里却在滴血 —— 他一生征战,竟落得如此下场。

天宝十五载六月十三,玄宗出逃蜀地。长安城里,百姓还不知道皇帝要走,清晨起来,却发现宫门大开,禁军不见了踪影。玄宗带着杨贵妃、杨国忠等少数人,悄悄从延秋门出逃,路上连饭都吃不上,只能靠百姓献上的粗粮充饥。走到马嵬坡时,禁军哗变,陈玄礼领兵逼宫:“杨国忠谋反,贵妃不宜再留,请陛下赐死!” 玄宗看着杨贵妃,泪水直流:“朕不能没有你。” 可士兵们刀剑出鞘,大喊 “不杀贵妃,誓不前行”。杨贵妃知道躲不过,对玄宗说:“愿陛下保重,臣妾去也。” 一条白绫挂在梨树上,一代美人香消玉殒。玄宗拿着她留下的香囊,呆呆地站着,直到士兵们催促,才缓缓上马。

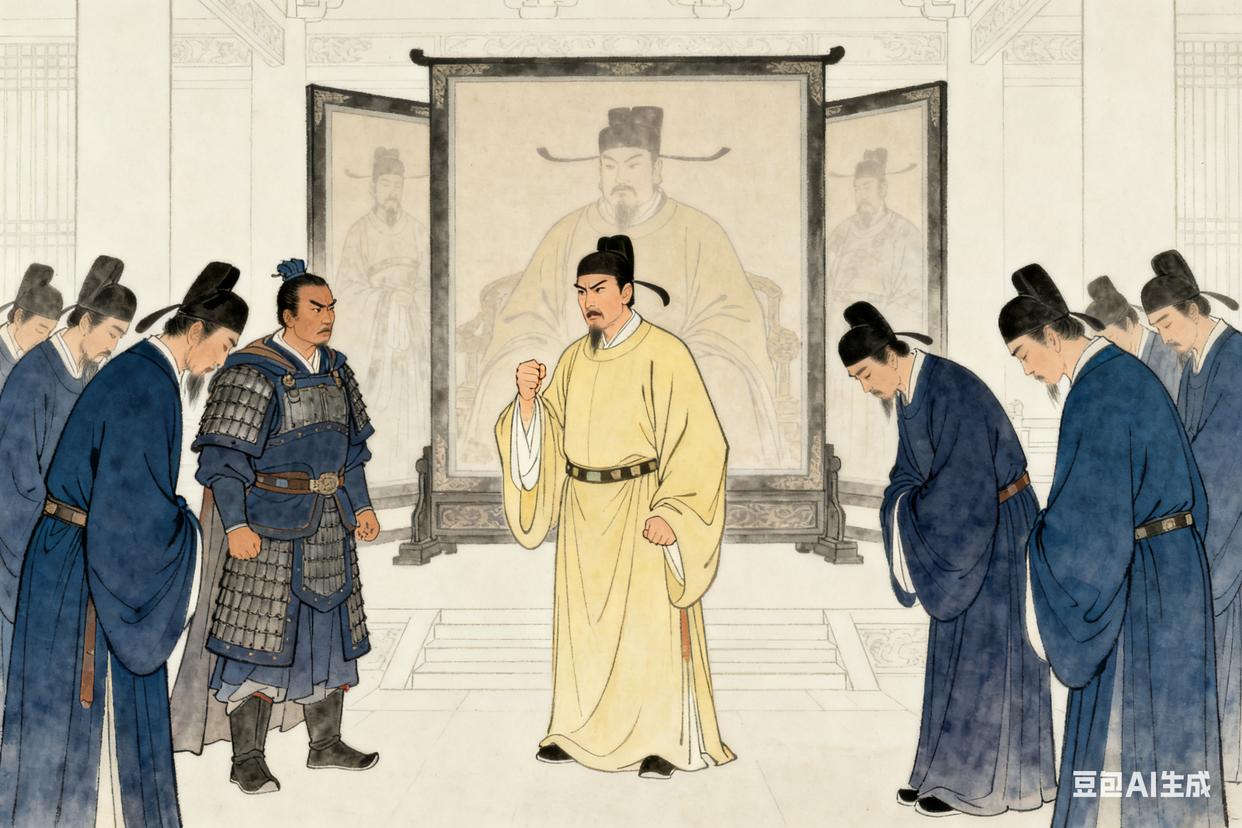

天宝十五载七月,太子李亨在灵武即位,是为肃宗。玄宗出逃后,唐朝群龙无首,李亨在朔方节度使郭子仪的劝说下,决定即位。即位那天,灵武的宫殿简陋,李亨穿着普通的黄袍,看着下面跪拜的将领,心里又忐忑又坚定:“今国难当头,吾不敢辞。” 他派人向玄宗报信,玄宗在蜀地接到消息,无奈地说:“吾儿能担此任,吾心甚慰。” 可私下里,他却拿着传国玉玺,摩挲了许久 —— 他知道,自己的时代,结束了。肃宗即位后,立刻任命郭子仪为朔方节度使,李光弼为河东节度使,开始组织反攻,唐朝终于有了新的核心。

天宝十五载十月,安禄山被儿子安庆绪刺杀。此时的安禄山,眼疾越来越重,几乎失明,脾气也变得暴躁,经常打骂手下。他看着安庆绪,总说:“你不如史思明的儿子,将来这江山,恐怕不是你的。” 安庆绪又怕又恨,联合严庄、李猪儿密谋刺杀。夜晚,李猪儿提着刀进入安禄山的帐中,安禄山听到动静,摸索着去摸床头的刀,却没摸到。李猪儿一刀刺在他的腹部,安禄山惨叫着:“是谁?” 李猪儿回答:“是我!” 安禄山倒在血泊里,最后一口气还在骂 “逆子”。安庆绪让人把尸体埋在帐下,直到三天后才宣布安禄山 “病逝”,自己即位为大燕皇帝。可他威望不足,叛军内部开始分裂。

至德二载正月,史思明降唐。安禄山死后,史思明在范阳拥兵自重,看着唐军反攻势头渐猛,心里打起了算盘。他派人向肃宗请降,说 “愿率所部归降,助朝廷平叛”。肃宗正愁兵力不足,立刻封他为归义王,兼范阳节度使。史思明接受封号时,表面恭敬,可私下里却对手下说:“唐廷势弱则降,势强则反,咱们得保存实力。” 他仍然控制着范阳的军队和粮草,不接受朝廷调遣,只是派了少量士兵协助唐军作战,等着看局势变化。

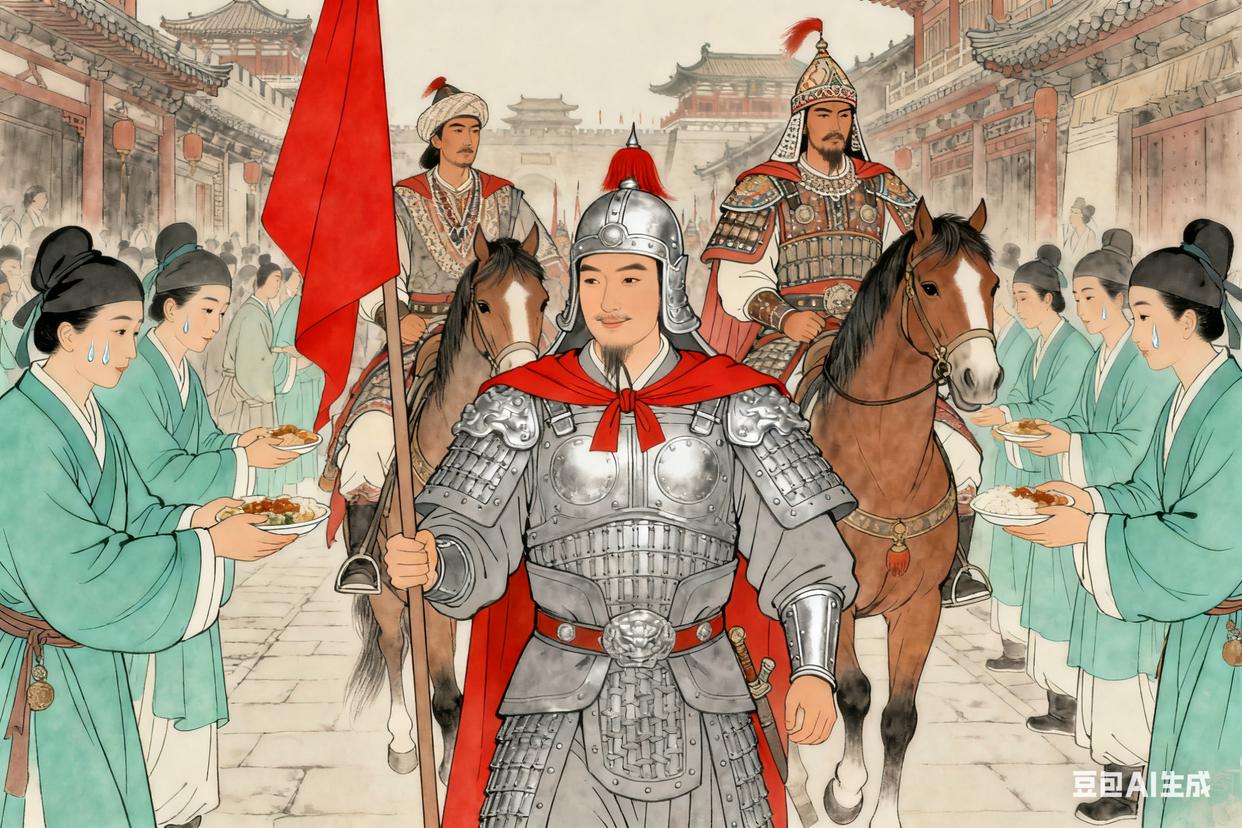

至德二载九月,唐军收复长安。郭子仪领兵十五万,加上回纥兵四千,在香积寺与叛军交战。叛军将领安守忠派精锐骑兵冲击唐军阵脚,唐军一时混乱。郭子仪亲自督战,拿着一面红旗,大喊:“弟兄们,长安就在身后,不能退!” 士兵们看到主帅的旗帜,士气大振,纷纷反击。回纥兵从侧面突袭,叛军腹背受敌,大败而逃。唐军进入长安时,百姓们拿着食物和水,挤在街道两旁,哭着说:“盼王师久矣!” 有的百姓甚至拉着士兵的手,把家里仅有的布料塞给他们。长安收复的消息传到灵武,肃宗激动得流下眼泪,说:“祖宗之灵,佑我大唐!”

至德二载十月,唐军收复洛阳。安庆绪在长安失守后,退守洛阳,派严庄领兵抵抗。郭子仪与回纥兵联合,在洛阳北郊列阵。严庄派十万叛军出战,想一举击败唐军。双方激战半日,唐军逐渐占据上风,回纥兵再次突袭叛军后路,叛军大败。严庄带着残兵逃回洛阳,安庆绪知道守不住,连夜带着妻子和少数亲信逃往邺郡,丢弃了大量粮草和兵器。唐军进入洛阳时,城里一片狼藉,百姓们正在清理叛军留下的痕迹,有的人家门口还挂着白色的幡,悼念在战乱中死去的亲人。郭子仪看着残破的洛阳城,叹了口气:“百姓受苦了。”

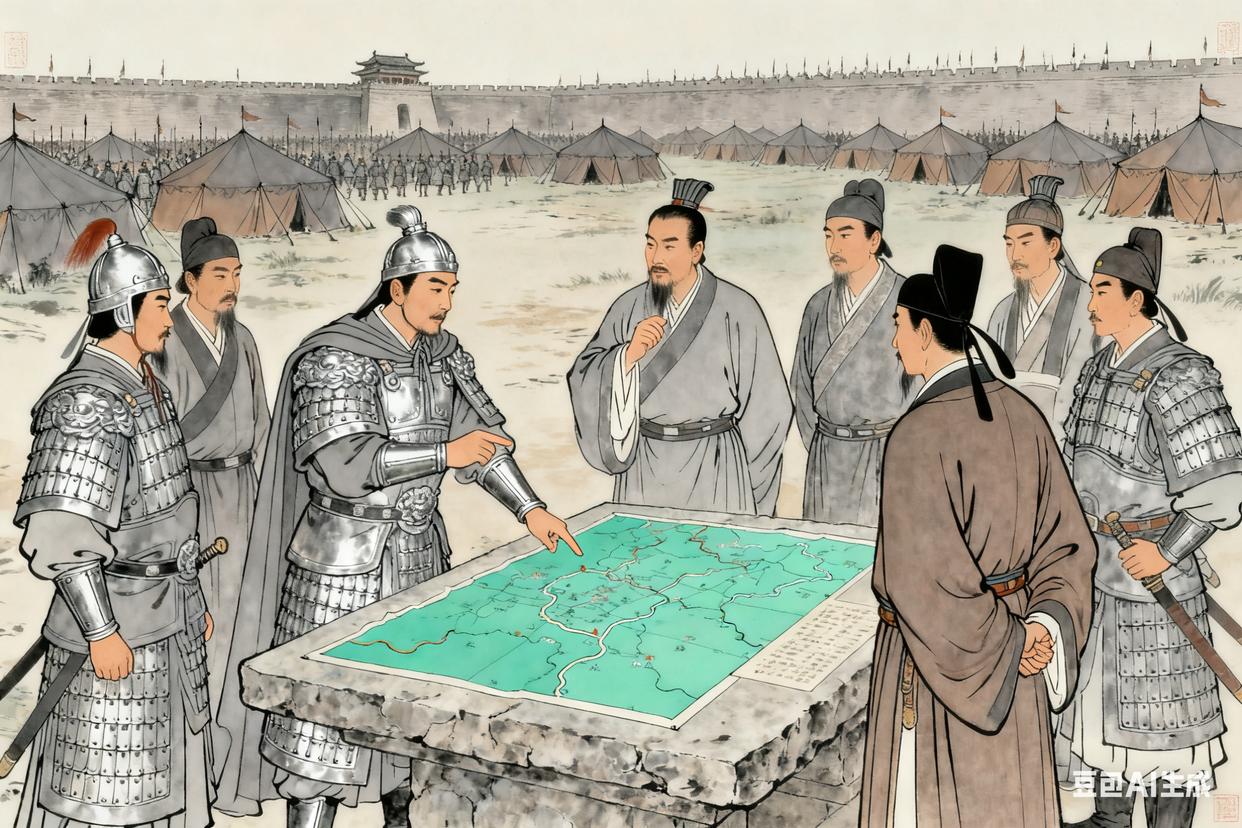

乾元元年九月,肃宗命郭子仪等九节度使围攻邺郡。安庆绪在邺郡收拢残兵,又招募了一些流民,兵力达到七万。肃宗想一举消灭安庆绪,派郭子仪、李光弼等九位节度使领兵数十万,围攻邺郡。可他又怕将领专权,没有任命统帅,只派了宦官鱼朝恩为监军。郭子仪向肃宗建议:“九军无帅,恐难协调,请陛下任命一人为统帅。” 可肃宗不听,说:“诸将皆是名将,当能同心协力。” 郭子仪无奈,只能与其他节度使商量对策,可各节度使都有自己的想法,有的想速战速决,有的想打持久战,始终无法达成一致。

乾元二年三月,史思明复叛,在邺郡大败唐军。史思明看着唐军围攻邺郡,却迟迟不能破城,知道机会来了。他率军援救邺郡,先派人散布消息,说 “叛军援军百万将至”,唐军士兵人心惶惶。然后,他率军突袭唐军大营,唐军没有统一指挥,各节度使各自为战,很快就四散奔逃。史思明进入邺郡后,假意宴请安庆绪,埋伏好士兵。酒过三巡,史思明说:“汝父叛唐,汝又无能,何配为王?” 安庆绪刚想反驳,士兵们就冲了出来,将他杀死。史思明兼并了安庆绪的军队,实力大增,随即宣布复叛,自称大燕皇帝。

乾元二年四月,史思明在范阳称帝。他穿着真正的龙袍,是从洛阳皇宫里抢来的,龙纹精致,金线耀眼。他坐在范阳的节度使府里,接受手下朝拜,问:“吾比安禄山,如何?” 手下们赶紧奉承:“陛下远胜安禄山,安禄山残暴,陛下英明。” 史思明笑了,可眼里却没有笑意 —— 他比安禄山更狠,也更会算计。他命儿子史朝义为怀王,镇守洛阳,自己则领兵攻打唐军,先后攻陷魏州、卫州,唐军节节败退,河北再次落入叛军手中。

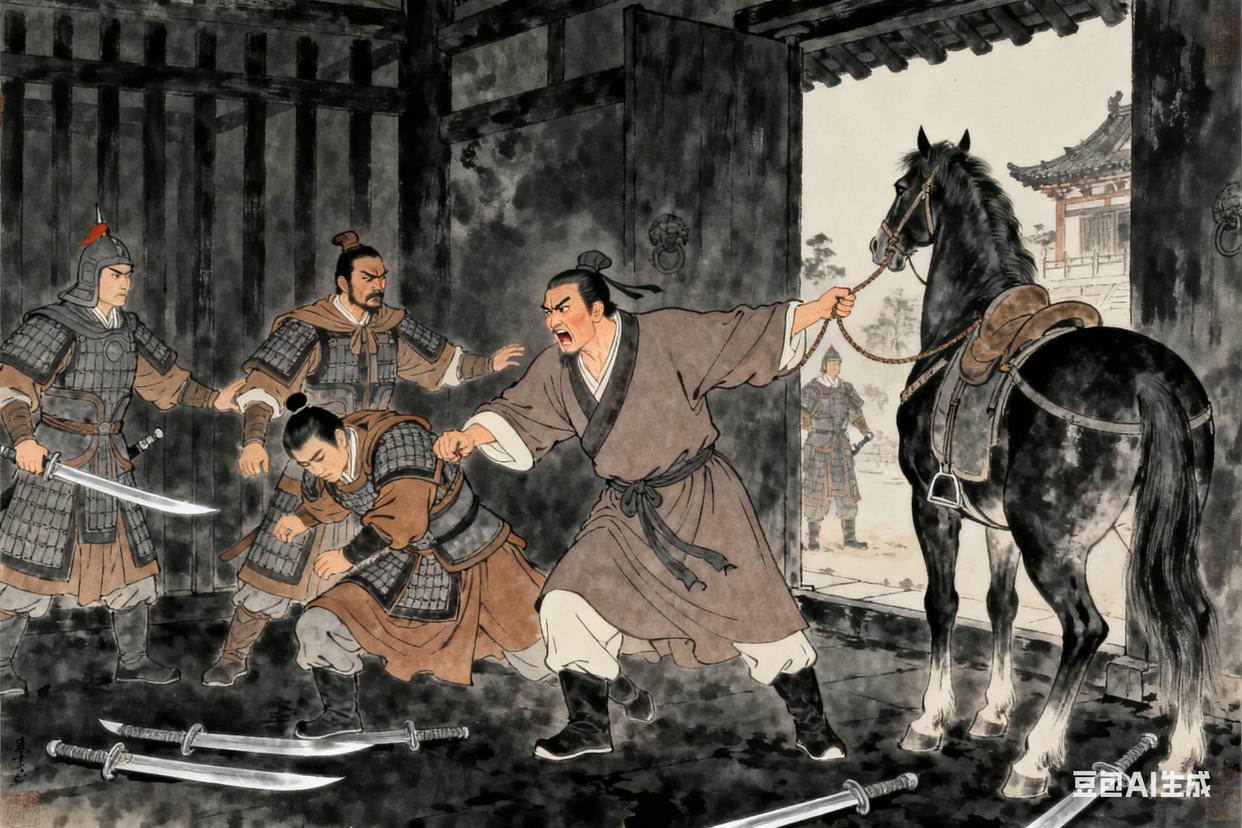

上元二年三月,史思明被儿子史朝义刺杀。史思明脾气暴躁,比安禄山更甚,经常因为小事打骂史朝义。他还说:“史朝清(史思明小儿子)聪明,将来传位于他。” 史朝义又怕又恨,联合骆悦等将领,在鹿桥驿发动兵变。史思明听到动静,想骑马逃跑,却被士兵拦住。他看着史朝义,问:“是你吗?” 骆悦回答:“然。” 史思明叹道:“吾竟死于汝手,天意也。” 史朝义让人用毡子裹住史思明的尸体,带回范阳,对外宣布史思明 “病逝”,自己即位为大燕皇帝。可他和安庆绪一样,控制不了各地将领,叛军内部更加混乱。

宝应元年四月,玄宗、肃宗相继去世。肃宗病重时,玄宗在兴庆宫先去世,享年七十八岁。肃宗听到消息,病情加重,没过几天也去世了。代宗李豫在宦官李辅国的支持下即位,他看着朝堂上的大臣,又想起外面的战乱,心里充满了压力。他对郭子仪说:“先皇未竟之志,吾当继之,必平叛乱,还天下太平。” 代宗即位后,首先稳定朝廷局势,然后调兵遣将,准备对史朝义发起最后的进攻。

宝应元年十月,唐军联合回纥兵收复洛阳。代宗命雍王李适为天下兵马元帅,郭子仪为副元帅,领兵二十万,加上回纥兵三万,向洛阳进军。史朝义派十万叛军在洛阳北郊抵抗,双方展开激战。唐军奋勇杀敌,回纥兵再次发挥骑兵优势,突袭叛军侧翼。叛军抵挡不住,纷纷溃逃,史朝义带着少数残兵逃往幽州。唐军进入洛阳时,百姓们已经经历了多次战乱,疲惫不堪,有的人家甚至闭门不出,直到确认是唐军,才敢打开门。郭子仪看着洛阳城,对李适说:“此次收复,当安抚百姓,不可再扰。”

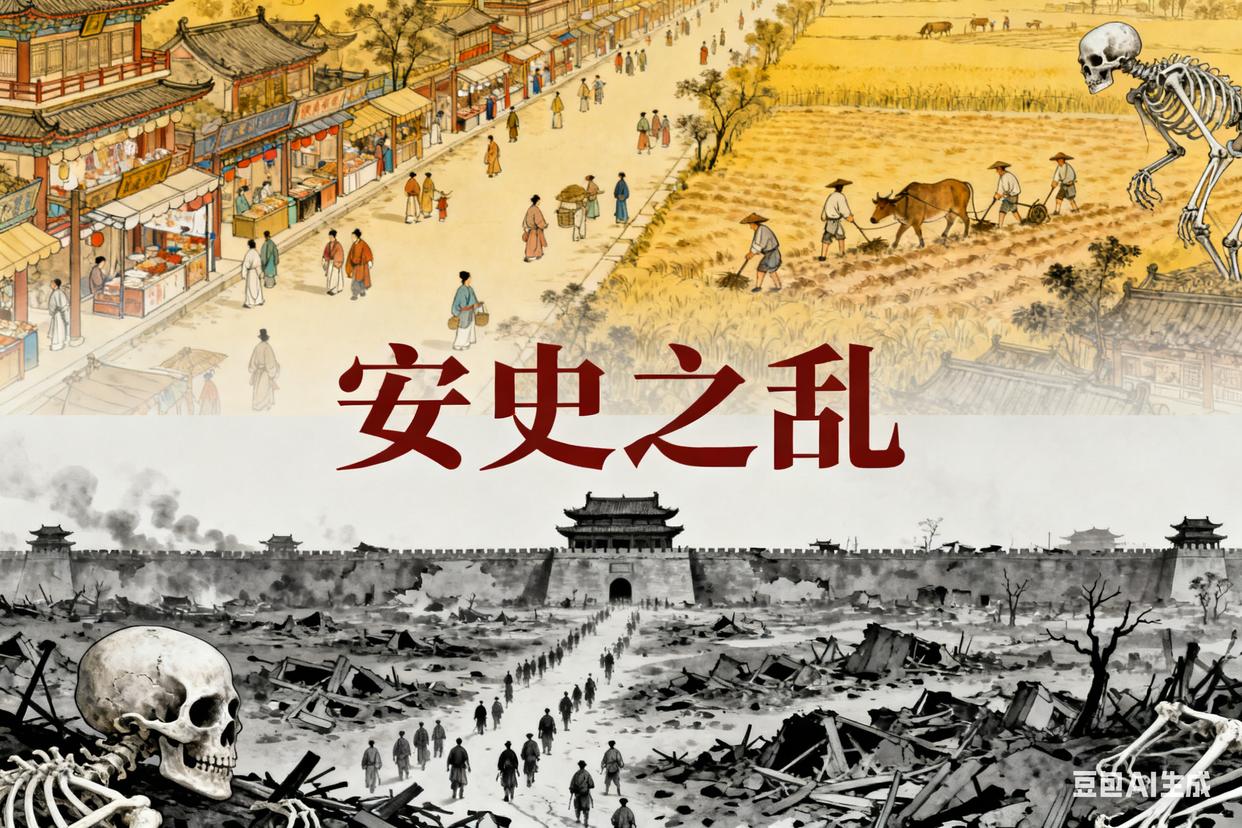

宝应二年正月,史朝义在幽州自杀。他逃往幽州时,幽州守将李怀仙已经投降唐朝,拒绝接纳他。史朝义带着残兵,一路被唐军追杀,身边的士兵越来越少。走到平州的一片树林里,他看着身边仅剩的几个亲信,叹道:“天亡我也。” 他拔剑自杀,亲信们也纷纷自刎。李怀仙派人割下史朝义的头颅,献给朝廷。代宗在长安收到史朝义的头颅,举朝庆祝,安史之乱正式结束。可此时的大唐,早已不是天宝年间的盛世 —— 人口从天宝年间的近千万户,降到战后的两百万户;千里沃土变成废墟,百姓流离失所;节度使权力越来越大,为后来的藩镇割据埋下了隐患。

安禄山、史思明这些叛国者,早已化为枯骨,可他们留下的灾难,却让大唐花了数十年都没能缓过来。安禄山一辈子都在伪装,装成忠诚的臣子,在玄宗面前跳舞,说 “臣只知有陛下,不知有太子”;装成能征善战的将领,平定奚、契丹叛乱,骗取玄宗的信任。可剥开那层皮囊,里面全是豺狼的贪心和蛇蝎的狠毒 —— 他为了自己当皇帝,让数百万百姓死于战乱,让繁华的长安、洛阳变成废墟,这样的人,哪里配叫 “枭雄”?不过是历史长河里的一滩臭泥,永远被钉在耻辱柱上。

史思明比安禄山更虚伪,降唐又复叛,杀安庆绪,杀自己的儿子,眼里只有权力,没有半点人性。他和安禄山就像两把钝刀,一刀刀割在大唐的身上,也割在百姓的心上,直到把一个盛世割得千疮百孔。他们以为自己能成就霸业,却忘了背叛国家、伤害百姓的人,永远逃不过历史的审判。

如今再看安史之乱,我们看到的不只是一场叛乱和一次平叛,更看到了人性的丑恶和权力的诱惑。安禄山们的故事,像一面镜子,照出了那些为了私欲不惜背叛国家、伤害百姓的人的真面目 —— 他们或许能得意一时,却永远会被钉在耻辱柱上,让后人指着脊梁骨骂:看,这就是背叛者的下场!大唐的繁华虽已逝去,但安史之乱留下的教训,却永远值得我们铭记:国家的统一、百姓的安宁,容不得半点背叛和破坏。