当一个社会的“守夜人”开始怀疑自己劳动的价值时,那一定不只是钱的问题,而是整个价值体系的“价值锚点”出了问题。

这几天,澳大利亚昆士兰州一名警员的采访,在网络上激起了一场风暴。一个在布里斯班街头接受采访的APP“Get Ahead”,无意中点燃了公众对一个职业的集体“愤慨”。这位女士,在昆士兰警察局担任犯罪现场警官,也就是我们常说的“法证警员”。她入职八年,拥有理学学士学位,在成为法证警员前,经过了常规警务和专业培训(前后加起来近六年),而她的年薪,“略低于六位数”,也就是不足10万澳元。

这个数字,就是那根刺。网友的评论几乎一边倒:“这是对应急响应人员的侮辱。”

为什么“愤慨”?因为公众在这一刻,突然感受到了强烈的“体感撕裂”。我们对这个职业的想象,和现实中系统给出的“定价”,完全脱节了。我们想象的是高压、专业、风险与奉献,是那种在犯罪现场寻找蛛丝马迹的专业人士;我们想象的是她提到的“最长的一次勤务,持续一周,每天在岗约12小时”的极端加班。我们甚至默认了她们必须承受的巨大心理健康压力。

她自己也提到了,这份工作最棒的部分,是“锁定罪犯身份”,是她的工作成果让调查人员得以逮捕特定对象。

这种强烈的职业成就感,是真实存在的。但网友们看穿了另一层:我们是不是在用这种“成就感”和“职业荣誉”,去廉价地冲抵了她们本该获得的、体面的物质回报?

我们总是在颂扬这种“成就感”,却默契地对她们的账单保持沉默。

这位法证警员提到,她对工作满意,与同事关系融洽,并且能获得相关的心理支持。这或许...不,这几乎可以肯定是她还在坚持的理由。她找到了一个良好的微环境,但这并不能掩盖整个系统在“价值评估”上的失衡。当新州的见习警员起薪都能达到9.8万澳元时,一个在昆士兰工作了八年、手握理科学位、且在法证部门的资深警员,却拿不到10万。

这已经不是“不算高”的问题了,这是一种系统性的轻视。

我们渴望英雄的守护,却只愿支付凡人的酬劳。

很多人在讨论,这份薪水配不上她的“付出”。但“付出”这个词太笼统了,它把一切都模糊化了。我们不妨换个角度看,一个更残酷的“范式转换”:这位法证警员的薪资,到底是在购买什么?

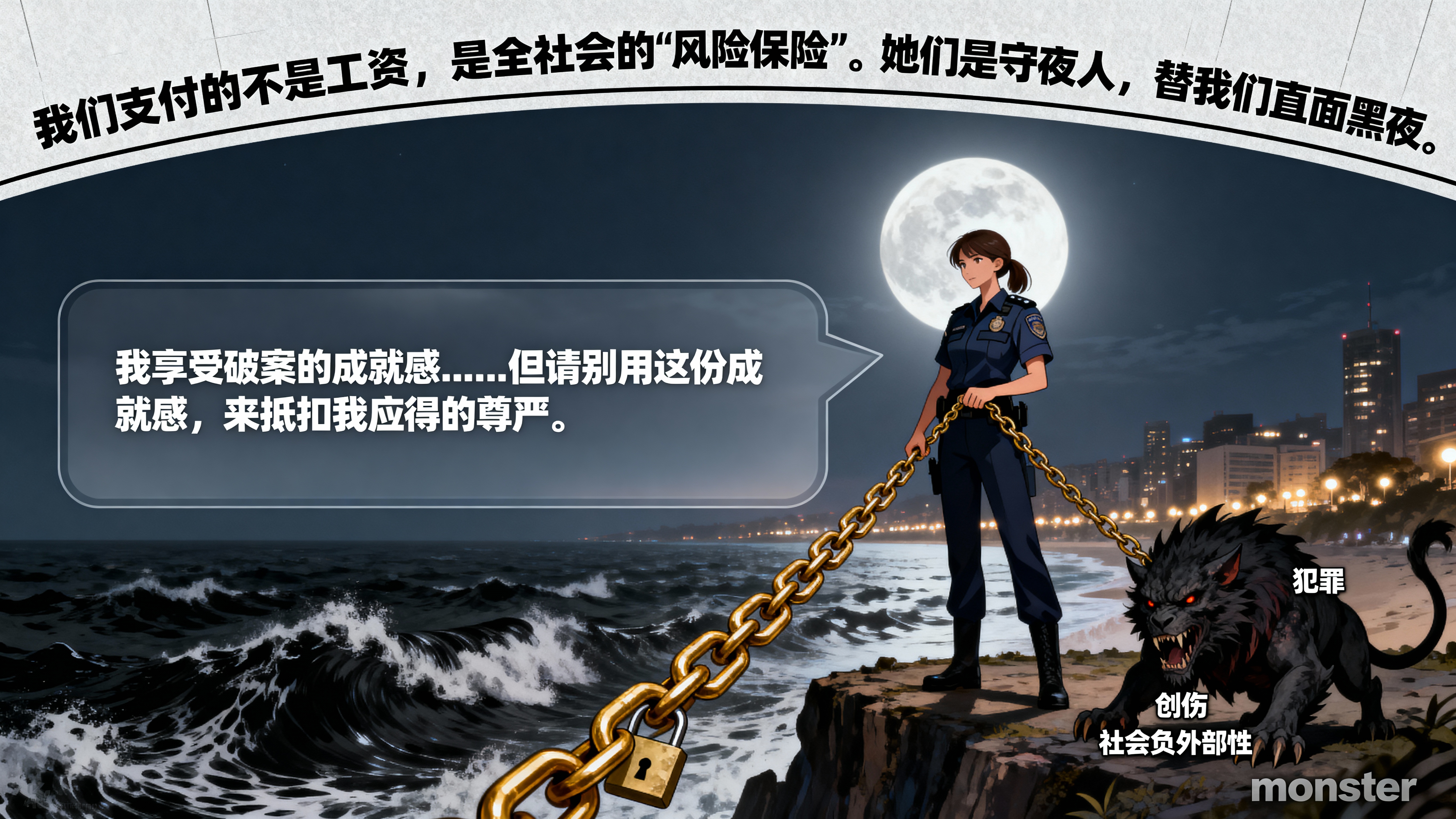

不是在购买她的“工作时长”,而是在购买全社会针对“极端风险”的“保险”。

我们作为普通人,安稳地生活,是因为有这样一群“应急响应人员”:包括警察、消防、急救,她们同意(无论是主动选择还是被动接受)去直面那些我们不愿、也不敢直面的黑暗、混乱与创伤。她们的工作,是在吸收整个社会运转必然产生的“负外部性”。我们支付保费,让她们去处理那些“最坏的情况”。

这位昆士兰警员(我忘了她是不是提到了具体的细节,好像是说要长时间处理现场),她每天12小时面对的,可能是我们一辈子都不想目睹一次的场景。这种长期的情感透支(那种每天浸泡在犯罪现场的压力),真的可以被几小时的咨询完全抵消吗?

我们支付的薪水,就是这份“风险保险”的保费。

当我们连这份“保费”都想克扣时,当我们试图用“职业荣誉感”来打折这份保费时,我们到底在“侮辱”谁?我们侮辱的是她们的专业性(理学学士学位和六年培训),更是在侮辱我们自己对“安全”和“秩序”的真实定价。

这才是网友们真正感到“愤慨”的根源。他们不是在同情一个个体,他们是在捍卫自己所依赖的那个“守护系统”的根基。因为所有人都明白一个常识:如果连“守夜人”都感到心寒,那黑夜只会变得更加漫长。

当“锁定罪犯”的成就感,开始被“数字的冰冷”所稀释;当那个在布里斯班街头接受采访的女警的职业成就感,必须和网友的“愤慨”捆绑在一起时,我们听到的,就是那个“价值锚点”松动的声音。

参考信源:

《澳警员年薪不足10万澳元引民众愤慨:这是对应急人员的侮辱》,环球网

声明:此文90%以上系原创,极少素材借AI辅助,图片均为AI原创,内容保持客观准确,信息皆源于可靠且可查证之处,其目的在于提供有价值的信息,倡导建设性讨论,无不良引导。

评论列表