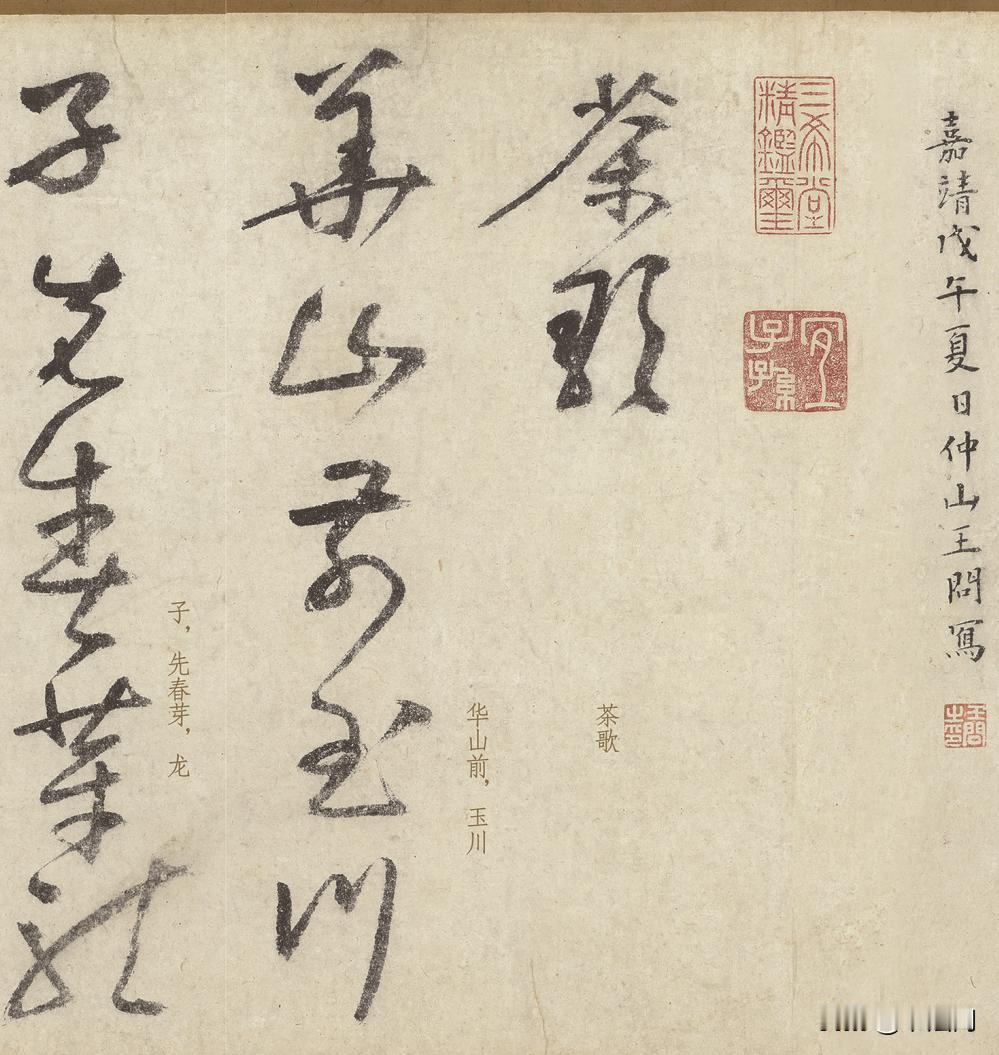

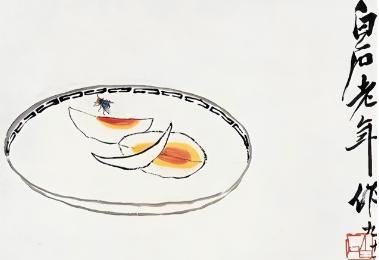

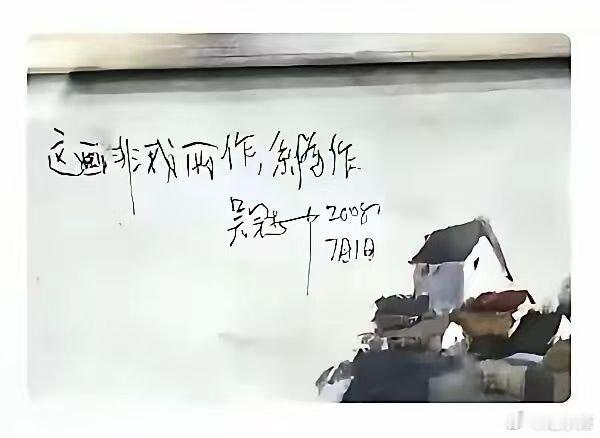

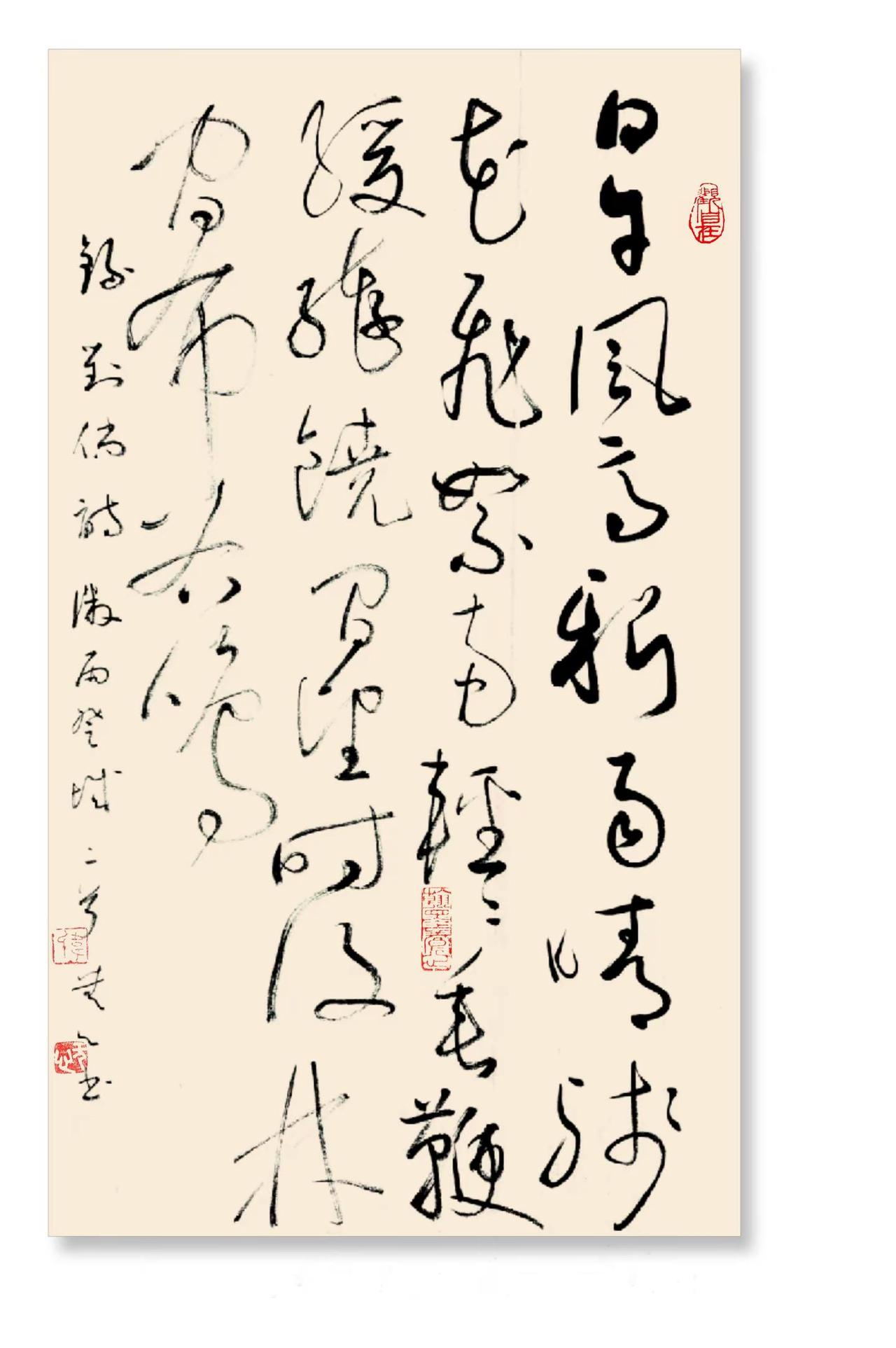

1949年画家张大千不顾劝阻,执意选择南渡。仅有三张飞往台北的军用机票,带着第三任妻子徐雯波和幼女匆匆登机,随身携带了几十幅临摹敦煌的壁画,晚年颠沛流离。 张大千出身的张家,在当地算得上实打实的望族。 祖坟占地广,祠堂的牌位一排排,门口牌匾挂得高高。 按老理儿讲,这样的出身是底气,是脸面。政局一翻,人心一紧,这块“金字招牌”忽然就变成烫手山芋。有人好心劝他留在原地,说大树底下好乘凉,他心里有数,望族三个字一旦被贴上新标签,哭都来不及。 他嘴上不多解释,只是开始悄悄打听路子,想给一家老小找个活路。 格局再大的人,落到烟火里也绕不开情字,少年时候,他有个姑表妹,叫谢舜华,两人从小一起长大,吃一桌饭,背一篇课文,眼神对上就能知道对方心里打了什么弯。 亲戚爱拿两人打趣,拿书里的宝玉黛玉做比方。 张大千到外地求学那几年,家里忽然传来噩耗,人还没踏进门,先闻见纸钱的味道,屋里一片低声啜泣。 真相听清,人一下子像被抽空,拎着包就往松江小北庵走,在佛像前一跪不起来。 庵里的住持给他取了个法号,大千,从此这个名字跟着他走遍天下。 家里长辈还惦记香火,他又从庵里走出来,还俗挣钱养家,一样用这个名字签画。 成名之后,他身边的女人一位接一位。 大太太曾庆蓉,是规矩的名门闺秀,举止端庄,说话轻声细气,在张家这样的门第里,算得上最体面的一块门面。二太太黄凝素,人好看,气质又温柔,说起话来让人心里软,早年夫妻相处,真有那么几年举案齐眉的样子,给他生了好几个儿女,其中就有后来跟他上飞机的张心沛。 三太太杨宛君,是唱大鼓的好手,彩袖一挥,鼓点一起,他看她的眼神里就带点少年气。徐雯波年纪更小,后来有人按照进门先后叫她四太太,外面提起来有时干脆笼统叫“第三任”,称呼乱,关系真切。 一九四七年,黄凝素心凉得差不多。 枕边人常年在外,回家也心不在焉,她一个人守着一屋子孩子,久了,眼神里那点光慢慢熄掉。那时她认识了一个小职员,聊得来,也肯听她说心事。 黄凝素提离婚,话说得很决绝,不闹不哭,只说过不下去。 张大千听完,把愧疚咽进肚子,没抢,也没拖,转身给了一大笔钱,说往后各安天命。 回到那天的机场,三岁的张心沛两只手死死抱着他的腿,脚不沾地,让人往外掰,她就哭得更厉害。 她是黄凝素的女儿,真正该抱着的那个人不在场。徐雯波站在一旁,脸色发白,身后还有她与张大千生的一儿一女留在屋里,喊都来不及喊一声。 张大千眼睛在屋里扫了一圈,谁都看了一眼,谁也没多看,最后伸手抱起小女孩,另一只手去拉徐雯波,把敦煌临摹的卷轴一并塞进行李,脚步发沉地往铁梯上走。 在外人眼里,这个男人前半生是光鲜的。 与齐白石并称“南张北齐”,诗书画样样拿得出手,泼墨一铺,山石云烟自己从纸上冒出来。喝酒,有兴致;作画,有天分;谈起风流事,嘴角还会带笑。 说起感情,亏欠一大堆,说起责任,又不是完全撇清的那一类。脾气上,他一直挺倔。做学生时就认死理,自认是爱国青年,心眼也硬。日语一门,他打小就拎出来当“敌人”,哪怕后来去日本学画,也坚持带翻译,人家说这样麻烦,他就认这个麻烦,觉得顺着学下去心里过不去那道坎。 政治风向变动后,他对各种口号都没什么好脸色,听着就烦。有人跟他讲“集体主义”,他心里只认定一个理:人要先站住,作品要先立得住,再谈别的。他更相信个人打出来的江山,不愿被整齐划一地塞进队伍。 南渡后,他在海峡那一端住了一阵,对那套官僚程序实在不顺眼。 什么事都要层层批、层层请示,他看在眼里,只觉得堵得慌。 通讯被管得死,留在内地的家人消息断得干干净净,每想到这一点,心里就像被塞了一块石头。 嘴上骂,脚步却没回头。他扛着家当换地方,先到香港,又跑去印度,一度琢磨要在海外扎根,看看异国的天是不是更宽。住久一点,走街串巷,医院也摸清几家,对当地的医术直摇头,心里犯怵,怕老了生病没人治,只好掉头回到香港九龙安家。 九龙那会儿,日子不算阔气,也不算寒酸。 徐雯波在那边又为他生下儿子,取名张心印,小孩子在屋里蹒跚学步,一声声喊爹。 没过多久,内地那边派来四个儿子,让他们做说客,想劝这位老父亲回去。几个人站在屋里,话还没说顺,就被他劈头盖脸骂了一顿。 张大千讲究长幼尊卑,自己见长辈照样跪拜礼数周全,轮到儿子顶嘴,当场就翻脸。 几个人吓得跪在地上,连大气都不敢喘,劝返的事一点不成,自己反倒被留在香港,从此没再回内地。 时间往后推几十年,他的足迹越来越散。 带着家人去印度,看寺庙石像上的缺口;去阿根廷,看港口边的船桅;去巴西,感受热风里混着汗味;去美国大城市里转一圈,看霓虹灯照在人脸上。 行李始终不算轻,画具总是在最顺手的位置。 落脚地一换又一换,他这辈子像被风推着走,直到年纪压下来,腿脚没有以前那股劲,才慢慢在台湾安静下来。