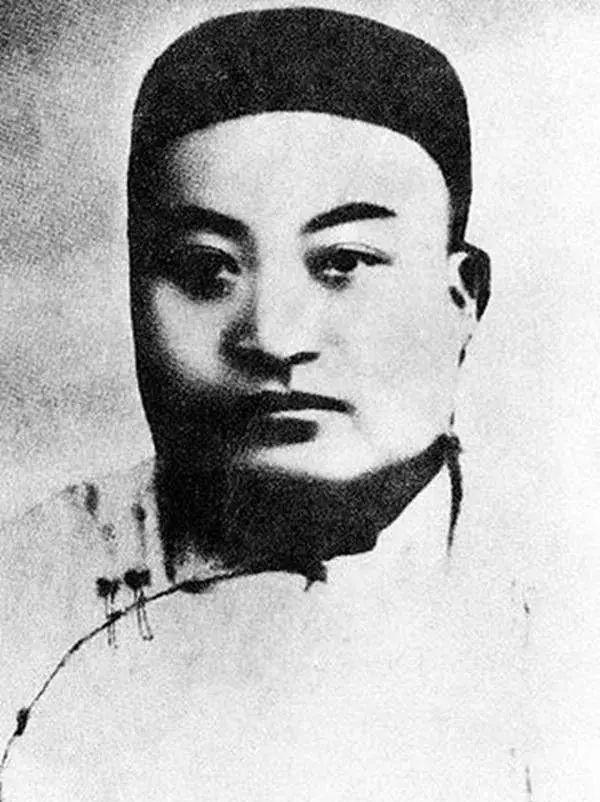

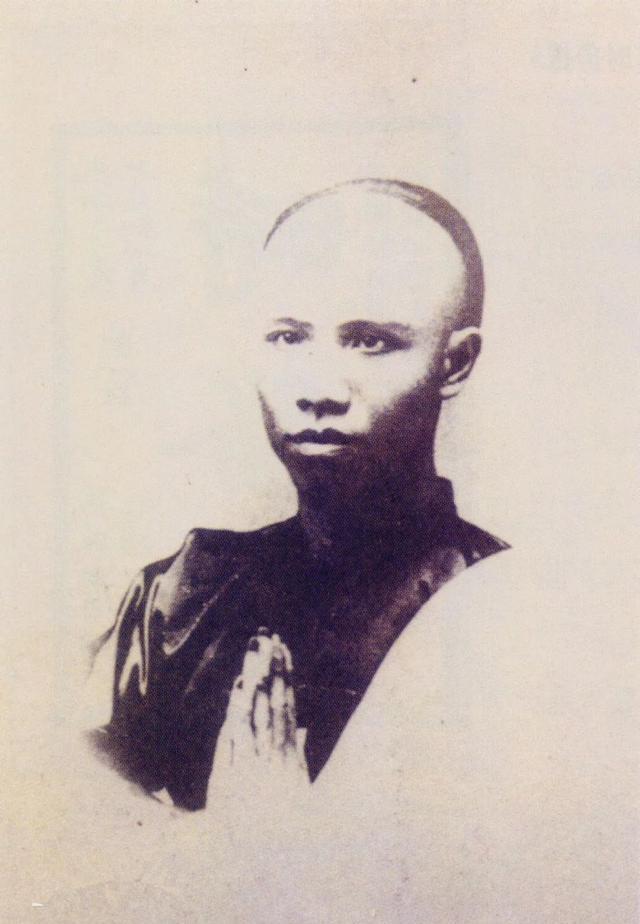

光绪二十四年八月十三日,北京菜市口血色弥漫,断头台前,谭嗣同目光如炬,直面即将到来的死亡一场没有审判的处决,权力以公开杀戮震慑人心,而他,以沉默与呐喊回应。 刀起头落,鲜血喷涌。他高呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”蔑视死亡,便让死亡失去了恐吓的力量,从容赴死,反将一场羞辱的仪式升华为壮烈的宣言。他的死,不是终结,而是开始以生命为代价,唤醒了沉睡的国民,让变法的火种在黑暗中继续燃烧。 谭嗣同的34年人生,短暂却震撼百年。他以死明志,用生命诠释了何为“殉道者”。他的选择,不仅是对个人命运的抗争,更是对国家未来的期许。他的精神,如同一道闪电,划破了晚清的黑暗,照亮了后人前行的道路。六位至亲接连葬于黄土,他自己亦三日昏厥,命悬一线当死亡过早地叩响门环,一个少年如何直面生命最锋利的诘问?他的一生,是寻找意义的一生。 童年创伤如烙印般刻入灵魂,却未让他沉溺于哀痛。游历山河时,他目睹百姓在纲常名教与生存重压下的双重窒息,研读西学时,他触摸到“以太”概念中跃动的自由粒子。甲午战败的炮火撕碎所有幻象,《马关条约》的墨迹未干,他已清醒意识到:旧路已成绝境,唯有破网而出。 《仁学》的诞生是思想裂变的产物。这部冲决网罗的宣言中,“仁以通为第一义”的论断,既是对传统伦理的解构,亦是对现代平等观的重构。他痛斥君主专制如“魑魅魍魉”,呼吁民权如春雷乍响,将儒家仁学嫁接于进化论土壤,培育出兼具本土根系与世界视野的思想幼苗。这种嫁接并非妥协,而是以传统为舟楫,驶向未至之境的智慧。 湖南维新的实践,是他将思想转化为行动的试验场。创办南学会时,他打破士绅垄断,允许商贾、农人入会,兴办时务学堂时,他亲自讲授西方政治学,将“民权”二字刻入学生骨髓,创办《湘报》时,他开辟专栏讨论妇女解放,让沉寂的潇湘大地响起思想解放的先声。然而,每凿开一道裂缝,都遭遇更顽固的回填守旧势力将他的改革斥为“邪说”,地方官员对他明里暗里的打压从未停歇。 戊戌变法的失败,早在他预料之中。当康有为们还在幻想“尊君权以行变法”时,他已看清专制体制的腐朽本质。密谋兵变、联络袁世凯,是他为旧制度敲响的最后一记丧钟。朋友递来的逃亡船票,外国友人提供的政治庇护,都被他掷回:“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始!” 三十四岁的生命戛然而止,却如彗星划破夜空。他留下的不是未竟的遗愿,而是点燃的火种当谭嗣同的血浸透宣武门外的土地,无数后继者从血泊中站起,继续他未完成的征程。历史终将证明:有些死亡不是终结,而是新生的序章。当那道身影倒在血泊之中,他的生命如流星般骤然陨落,却以刹那的璀璨划破长夜梁启超以“为国流血第一烈士”铭刻其名,更以“一瞥而逝,而扫荡廓清之力莫与京焉”的灼见,将这场牺牲升华为历史转折的坐标。他的血,究竟如何浇灌出革命的燎原之火? 这场牺牲的“锚定”意义,首先在于其象征价值的双重性:既是旧秩序的殉道者,又是新信仰的奠基人。当他的血溅落在封建帝制的残垣上,每一滴都化作对专制的控诉,而当这些血迹被后来者拭去,其下显露的,已是共和理想的基石。这种矛盾性在历史叙事中不断被重构有人视其为悲壮的终章,有人则将其解读为激昂的序曲,但无论如何,他的死亡已成为革命话语中不可替代的符号。 更值得深究的是,这场牺牲如何完成从个体悲剧到集体行动的“整合”。他的血未冷,志士们已踏着血迹前行:武昌城头的枪声、南湖红船的涟漪、井冈山上的星火……每一次抗争都在复写他的精神密码,每一次胜利都在兑现他未竟的承诺。这种传承并非简单的模仿,而是通过牺牲的“仪式化”实现:后来的革命者以他的名义集结,以他的精神为旗,最终将个人命运熔铸为民族解放的宏大叙事。 历史从未遗忘,那道流星划过的轨迹,早已镌刻在民族记忆的苍穹之上。他的血,终成燎原之火的第一簇火种,他的名,永为后来者心中的永恒灯塔。