中日关系的紧张,其实现在早就不是在外交辞令里面的隐晦表达了,因为这火花都快崩到大家脸上了。

两国官媒隔空交锋,言辞犀利,网上那更是炸开了锅。

有人喊着让日起滚回日本,有人尖锐质问都这个时候了,他们还赖在中国干嘛?

可是再看看上海的街头,我们就会发现古北和虹桥一带依旧是熟悉的热闹。

要讨论“走还是留”,得先把一个基本事实掰扯明白:在上海的这五万多日本人,绝大多数都不是拎着行李箱来出差的临时工。

他们中的大多数,都扎在了古北、虹桥、金桥这三个核心区域。

单说古北区,日籍居民就占了当地外籍人口的42%,走在小区里常能听到熟悉的日语对话。

而为了满足他们的生活需求,长宁区逐渐形成了高度成熟的日本社区生态!

以古北社区为核心,3公里范围内藏着67家日式餐厅,从平价拉面到米其林怀石料理一应俱全。

超市里的纳豆、味噌等日式食材琳琅满目,甚至部分商家支持日元直接支付。

虹桥新建成的樱花广场更贴心,把日本国际学校、高端医院和养老院都凑在一块儿,硬生生造出一个“不用讲中文也能舒服生活”的便利圈。

而这些日本人可不是“孤立存在”的,早就和上海经济绑一块儿了。

以长宁区为例,这里有接近1500家日资企业,占全区外资总量的四分之一,仅虹桥科技园的日本从业者占比就超三成,为区域GDP贡献了整整一成的份额。

这些企业派来的都不是普通员工,大多是总部精挑细选的技术骨干、管理高层,还有把控供应链的专家。

他们带着家人长期扎根,渐渐形成了成熟的生活圈。

最近,日本首相高市早苗发表涉台错误言论后,中日关系急转直下,但想让他们离开也并非一件容易的事情。

对在上海的日本人来说,“走”意味着放弃的不只是一份工作,更是十几年攒下的职业资源和人脉。

在这儿认识的合作伙伴、积累的行业经验,回日本根本复制不了。

而且上海日企员工月薪普遍超2万元人民币,比日本本土同岗位平均水平高出不少,晋升机会和岗位密度也更有优势。

不少在沪日企高管坦言,回国后很难找到同等层级的职位,日本本土职场竞争激烈,加上年龄、行业经验等限制,重新起步的难度极大。

比起职业更让人放不下的,是孩子的未来。

在上海,日本孩子的教育有多重选择:可以进本地公办学校,提前适应国际化环境。

也能去专门的日本人学校,教材、师资都和日本本土无缝衔接,还开设有茶道、花道这些传统课程,孩子能接触到熟悉的文化根脉。

可要是转学回日本,孩子得重新适应教材、同学和教学节奏,这份折腾,没几个家长愿意让孩子承受。

面对"上海日本人何去何从"的疑问,中方的立场始终明确而坚定:区分"日本右翼势力"与"普通日本民众",在坚守原则底线的同时,依法保障合法居留者的权益。

2025年3月第六次中日经济对话,直接敲定了20项共识,明确说要搞地方合作、稳住供应链,还欢迎日本来进博会“开单”。

商务部长王文涛在会见日本企业家时更是明确表态,中国制造业外资准入已全面放开,"外资24条"的落地,将确保日企享受公平待遇。

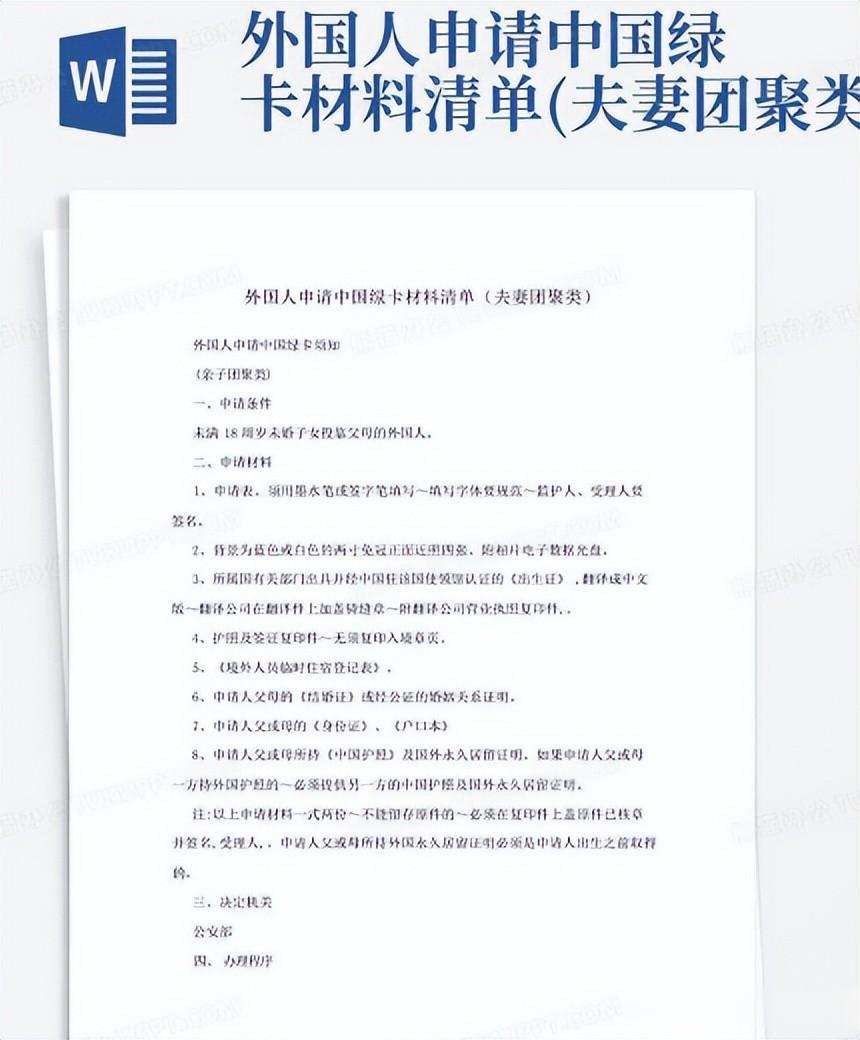

这些政策并非空口承诺——2025年申请中国绿卡的在沪日本人数量增长30%,工作签证办理实现"一窗受理",1至5年有效期的签证政策让从业者无需频繁奔波。

开放包容绝不意味着没有底线。

中国坚决反对军国主义抬头,也绝不容忍危害国家安全的行为,但这些反对从来都只针对“特定势力”,不是一棍子打翻一船人。

至于怎么合法留在中国,政策也写得明明白白。

靠亲属团聚申请绿卡,得在华住满5年,每年停留9个月以上;日企员工凭公司证明和纳税单就能办工作签证,可要是违法违规,居留资格立马取消。

这种“有放有收”的政策,既彰显了大国气度,又守住了安全底线,也正是因为这种明确的边界感,2025年上海日籍居民的签证续签率高达92%,创近年新高。

说到底,上海从来都是座包容的城市。

不管是日本人还是其他国家的人,只要守中国的法、尊重中国的文化,就能在这儿找到自己的位置;可要是敢碰国家底线,再优厚的条件也没用。

这种"开放与安全并重"的态度,既是对在沪日本人的明确回应,更是中国作为负责任大国的自信体现。

信息来源: