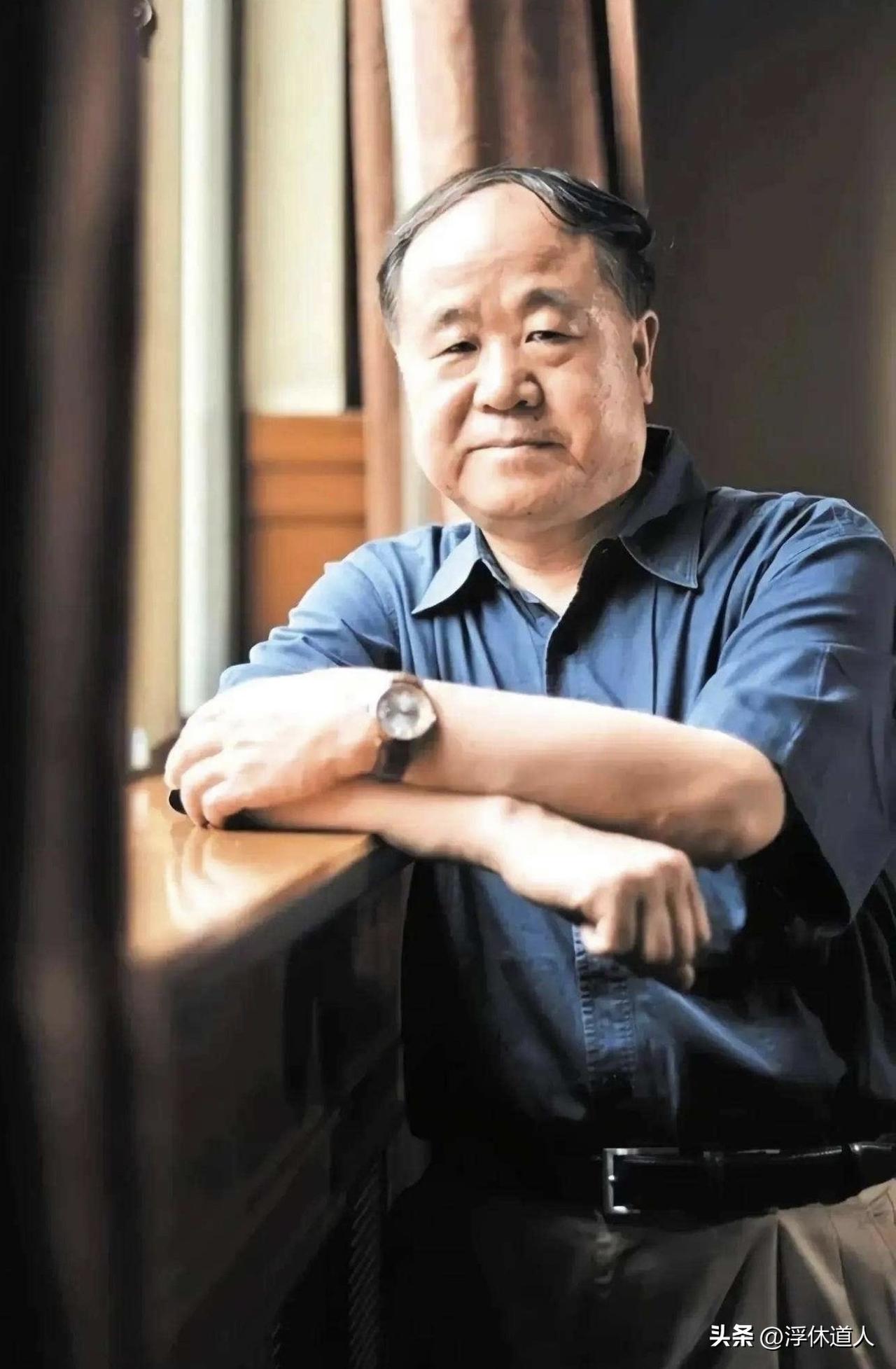

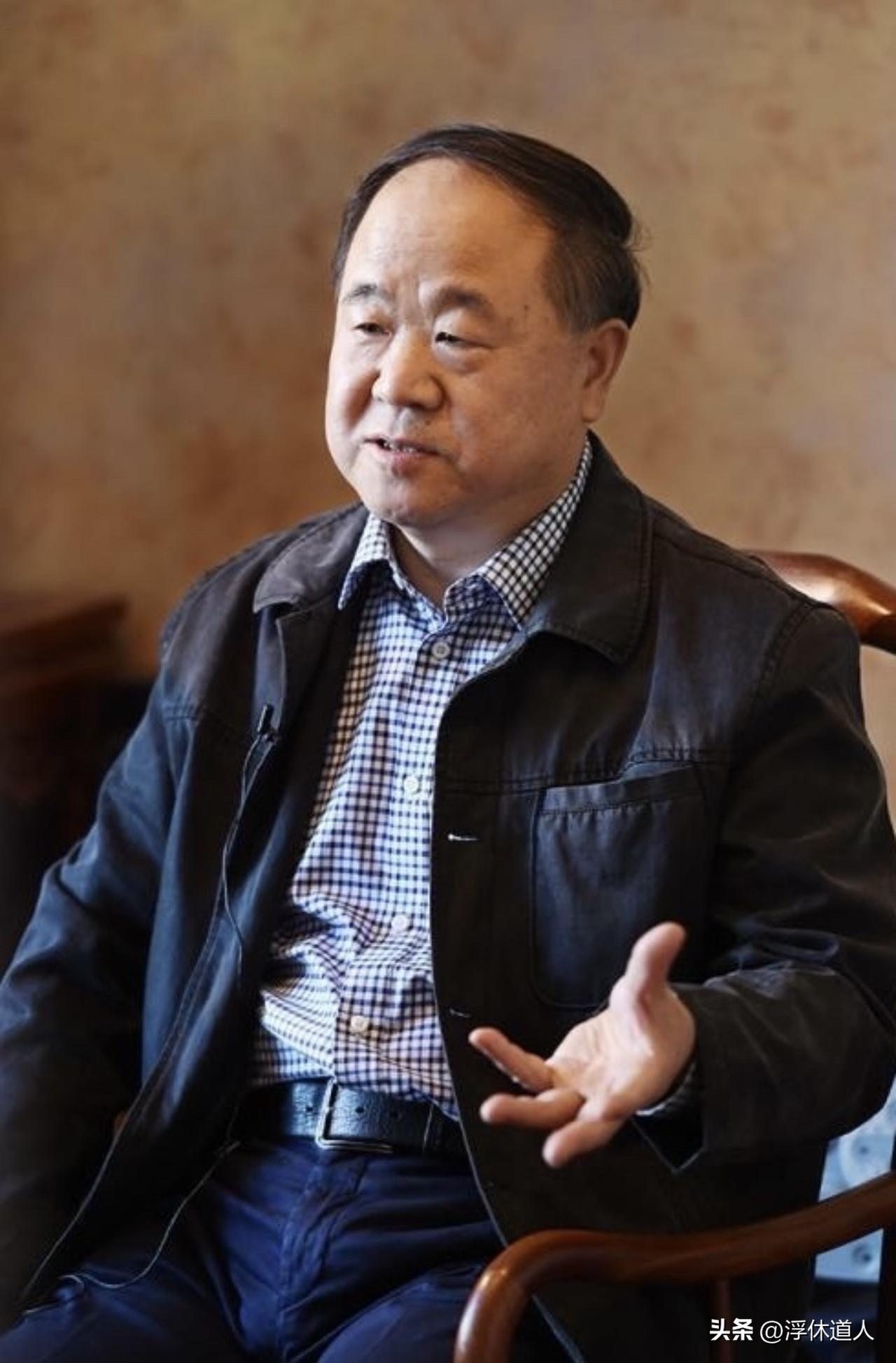

新思维:以完美的视角苛求世界,理想又愚昧。 刚刚,听了莫言同志“讲故事”,关于六十年代的“陈年旧事”,心中积压一些情绪,不吐不快。 一个人若总以完美为尺,去丈量这烟火人间,本就是一场始于理想、终于愚昧的执念。 我们总愿相信,世界该如宣纸般洁白无瑕,人事该似律诗般对仗工整,却忘了宣纸若不沾墨,便成了无魂的空白;律诗若拘于平仄,反失了流动的生机。这份“完美视角”的出发点,是对秩序的向往,对美好的赤诚,是理想主义者胸口跳动的星火——可当这星火灼烧成执念,非要将世间的褶皱熨烫成平直,将万物的差异削磨成统一,这番理想便成了捆缚认知的枷锁。 你看,河水从不是笔直奔涌,它绕着礁石、漫过浅滩,才有了九曲回肠的韵致;山峦从不是齐整堆叠,它有奇峰也有低谷,才有了层峦叠嶂的壮阔。真实的世界,从来不是用“绝对正确”和“毫无缺憾”浇筑的城堡,而是由妥协、缺憾、灰度共同构筑的原野——这里有阴云也有晴空,有泥泞也有坦途,正是这些不完美的碎片,才拼凑出世界的丰富与鲜活。 其实,用完美视角苛求这个世界,错不在“想让世界更好”的理想,而在“不允许世界有一点不好”的愚昧。前者是举着火把前行,后者是握着放大镜苛责路上的尘埃;前者是“明知不可为而为之”的勇,后者是“见一斑而否定全豹”的执。就像匠人琢玉,真正的高明从不是追求“无一丝杂色”,而是在绺裂处巧思,于瑕疵中藏韵,让缺憾成为独特的印记。 当然,真正的人间清醒,是从放下“完美滤镜”开始。我们仍可以怀揣理想,期盼世界向光而行,但不必因一朵花的凋谢,便否定整座春天;不必因一段路的泥泞,便放弃整片征程。承认世界的不完美,不是向现实妥协,而是以更辽阔的心境接纳它的本真——就像接受月亮有圆缺,才更懂欣赏月色的温柔;接受四季有更迭,才更能体味时光的流转。 理想是引我们向上的风,而接纳不完美,是让我们不被风掀翻的锚。别让对“完美”的执念,吞噬了对“真实”的感知;别让追求“极致”的愚昧,辜负了向往“美好”的理想。 毕竟,这世界最动人的风景,从不是毫无波澜的完美,而是带着缺憾,仍向阳生长的模样。从这个角度看,希望莫言同志不要过于偏执,放大他社会的灰色面。 执尺量天总不甘,欲将缺憾尽磨删。 河因九曲方为韵,山有千峰始是山。 墨染宣纸生画意,律拘平仄失词闲。 何劳苛责尘间事,月缺花残亦是颜。