大皖新闻讯连日来,四川眉山市青神县鸿化村的“自助偷甘蔗”趣味活动爆火网络,引发关注。为增加游客体验感,甘蔗地的老板童鹏飞还安排了村民、小狗充NPC;不少游客还从体验“偷甘蔗”,转而化身巡逻甘蔗地“抓小偷”的NPC。

11月26日下午,大皖新闻记者沿401省道驱车前往童鹏飞承包的甘蔗地。此时天色明亮,扮演“抓捕者”的NPC还未全部就位,并非“偷甘蔗”的最佳时机,但省道两旁已停满车辆,游客们不约而同朝着甘蔗地的方向。

游客在指示牌前打卡拍照

夜色蔗田,一场合法“越界”的狂欢

经过前几日的“偷甘蔗”热潮,这片约45亩的甘蔗地明显稀疏了许多。航拍画面显示,目前只剩下两块较为完整的甘蔗区域,仍可供游客“偷取”。入口处设有简易收费点,每位游客支付2.99元即可入场,并能领取一把砍甘蔗用的刀具。

童鹏飞的甘蔗地

大皖新闻记者见到童鹏飞时,他正忙得不可开交:调试夜间要用的应急照明灯、摆放隔离桶、协调村民与志愿者工作,还要在密集的摄像机与麦克风之间见缝插针地回应各路媒体、自媒体博主的提问。镜头前的他强打精神,却仍掩不住频频哈欠与满身疲惫。整个下午,他仿佛上紧了发条,穿梭在甘蔗地的各个角落,事无巨细地安排每一项工作。

童鹏飞在调试夜间照明灯

夜幕降临,甘蔗地迎来真正的高潮。晚上八点起,游客三五成群涌入田间。黑暗中,手电光束如星点般从蔗林间射出。起初大家还蹑手蹑脚,生怕被“抓”,一旦被NPC的手电照住,伴随一声“逮到!别跑!”,积蓄已久的情绪瞬间释放——惊叫、大笑与被“逮捕”后表演才艺的嬉闹声,回荡在夜色里。这样的热闹,一直持续到凌晨一点。

夜间甘蔗地上演“偷甘蔗”狂欢

“自学成才”的甘蔗主理人,与一场意想不到的爆火

凌晨一点,随着游客渐渐散场,童鹏飞终于迎来了短暂的喘息。这位29岁的青神县鸿化村村民,褪去镜头前的干练,黝黑的面庞与精瘦的身体,在十几个小时高强度工作后尽显疲态。回到屋内,他斜靠沙发,手中的活却没停——清点现金,准备给帮忙的村民结算当日工资。连续多日的劳累让他前几天就患上感冒,妻子徐馨瑶递来感冒药,他就着矿泉水吞下几粒。

童鹏飞在墙角短暂休息

童鹏飞告诉记者,自己从午饭后就没吃过东西,打算等游客散尽后,回家煮点稀饭配小菜填填肚子。他去年才开始承包这45亩地种植甘蔗。在此之前,他摆过四年地摊,跑过外卖、开过叉车。谈及“自助偷甘蔗”的创意,他透露是妻子提出的,初衷是分享儿时乐趣,重温童年记忆——童鹏飞七八岁时,也曾有过类似“偷甘蔗”的经历。

说起近日的“甘蔗狂欢”,童鹏飞坦言完全超出预期。每天从早上八九点一直忙到深夜,睡眠不足几小时。“坚持嘛!”他用已经沙哑的声音说道。说起种甘蔗,他乐于分享自己的“成功模式”。虽然去年才起步,但靠网络自学技术,从搭支架到实地种植都颇为顺利。当地品种的甘蔗春节后种下,长势高大,亩产可达一万五千斤。“从网上查信息,一边实践一边学。”去年他全靠批发销售,总体实现盈利;而今年的“自助偷甘蔗”模式,效益比批发更好,效果远超预期。

对于未来规划,童鹏飞深吸一口气说,计划重新翻整土地继续种甘蔗,目前地边正在修建停车场,为来年活动提前准备。“再远的规划现在没时间去想,等甘蔗被‘偷’完,紧张的状态缓解了,再去想以后的事。

至于活动为何吸引大量本地与外地游客,童鹏飞认为,“偷甘蔗”游戏唤起了大家的童年记忆与儿时味道,也为高压生活中的年轻人提供了释放压力的刺激体验。“看到他们开心,我也开心。”游客之间没有勾心斗角,只有纯粹的快乐与深刻的参与感。另一个重要的原因是活动通过短视频平台迅速传播,不少游客还主动要求扮演NPC角色。面对纷至沓来的各地游客,童鹏飞笑着说:“欢迎广大的网友粉丝、全国各地的朋友,欢迎他们来这里耍!”

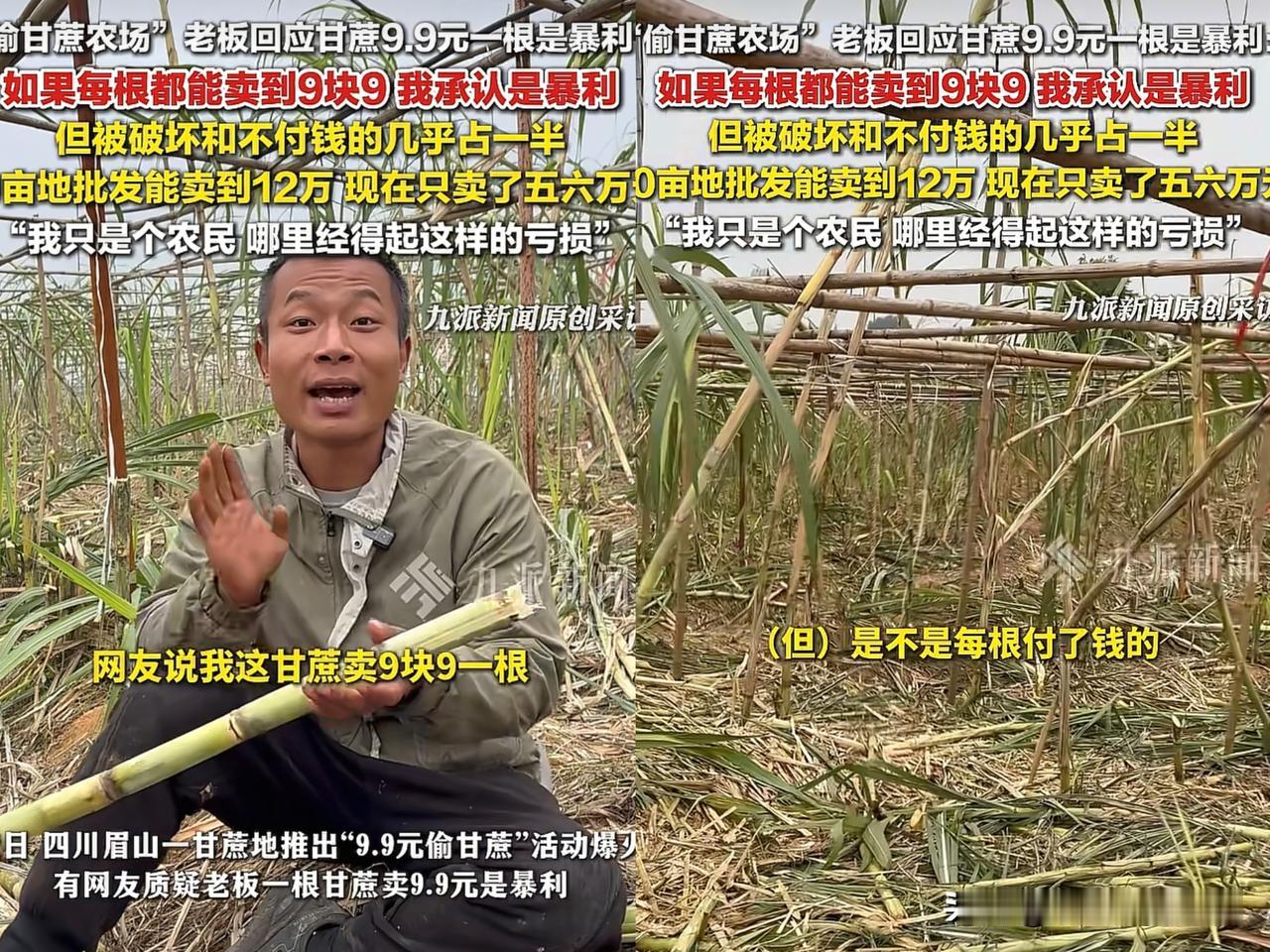

狂欢之后,浪费与管理问题待解决

然而,泥泞的甘蔗地里,狂欢之外也留下了不和谐的痕迹。记者在现场看到,每排甘蔗之间的泥地上,散落着大量长短不一的半截甘蔗——有些被随意拦腰砍断,有些仅被啃了几口便遭丢弃。一位正在清理现场的村民告诉记者,她是第一天来这里上班,主要负责维护秩序,“让游客不要跑到别的区域去砍甘蔗,还要把地上浪费的甘蔗都捡到一起。”她坦言,现场的甘蔗确实存在很多浪费现象。此前,童鹏飞也在抖音账号发布视频,呼吁游客避免铺张浪费。

地上被丢弃的甘蔗

当记者将白天观察到的浪费问题向他求证,并问及改进思路时,童鹏飞稍作沉思,给出了与此前视频中不太一致的回答,“这个问题现在不想谈,大家来玩得开心就行。”至于是否愿借媒体发声提出建议或寻求协助,他明确表示,““你采访的这些都是敏感问题,再这样采访,我不接受了,好不好?”

随着游客增多,交通拥堵也成为难题。童鹏飞坦言,单靠自身无力解决,多亏当地政府给予了大力支持,协助疏导交通,才让活动得以顺利推进。“青神县政府也在努力让全国各地来玩的朋友,感受游戏的刺激、快乐、安逸!”他诚恳地向记者说,希望每位游客都能在这里玩得尽兴,在欢声笑语当中度过美好的时光。

针对这场突然爆火的“甘蔗狂欢”,安徽大学社会政治学院副教授王云飞分析称,“偷甘蔗”中的“偷”字为当下的年轻人提供了一种全新的猎奇体验,在波澜不惊的生活中创造了一个合法“越界”自留地;而对于部分中年人而言,“偷甘蔗”则为他们提供了一种追忆儿时童趣的仪式化表达。不过王云飞也提醒,既要避免“一管就死、一放就乱”的一刀切,也要注意背后流量的走向,避免引起某一种公众误导,“因为这个‘偷’字很容易引发联想,若由此引发出不可控的哄抢与盗窃行为,则与活动初衷背道而驰。”

结束采访后,已是27日凌晨1时25分。满面倦容的童鹏飞回到甘蔗地旁,为现场削甘蔗、维持秩序的多名工人逐一结清当日工资。夜色中,刚刚结束狂欢的甘蔗地渐渐恢复宁静,而那些关于童年、释放与秩序的思考,却随着散落一地的甘蔗碎片,留在了这片泥泞的田间。

大皖新闻记者孙召军许佳摄影报道