11月下旬,全国多地冷空气活动频繁。各大医院急诊科数据显示,近期,冻伤、低温症患者数量显著上升。想要温暖过冬,避免低温冻伤,应该怎么做?一起来看↓↓↓

身体哪些部位容易冻伤?冻伤后如何处理?

医生介绍,轻度冻伤容易发生在手脚、鼻尖、耳廓、面颊等末梢部位,原因在于这些区域离心脏较远,血供较少,更容易冻伤。

专家表示,轻度冻伤(皮肤红肿、麻木、轻微刺痛、无水泡、无皮肤破损)复温需遵循“缓慢、温和”原则——

衣物与冻伤皮肤粘连时,不可强行撕扯,先用温水浸湿粘连处后再缓慢分离,防止皮肤破损;

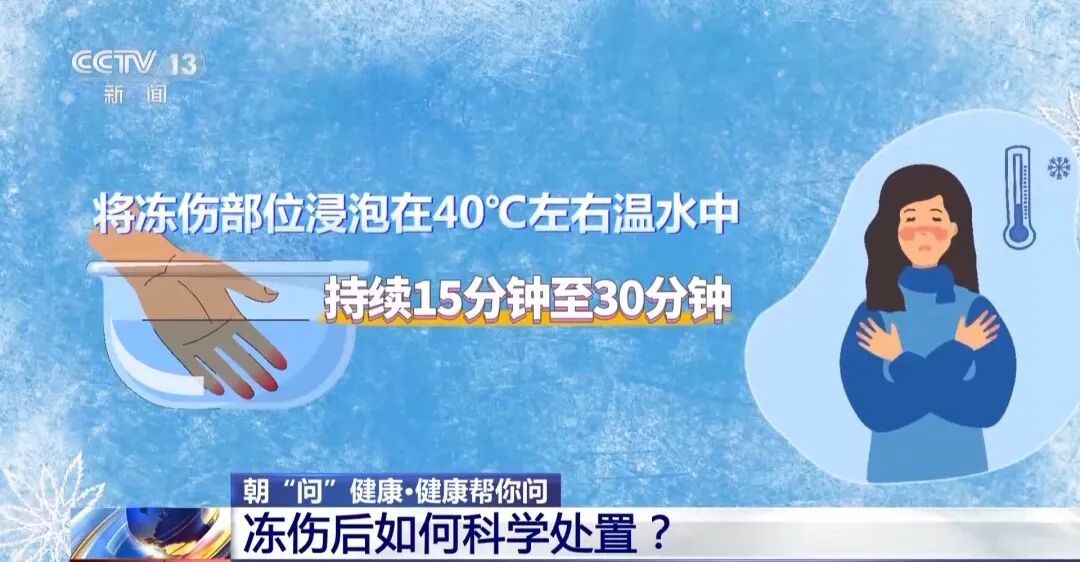

将冻伤部位浸泡在40℃左右温水中15—30分钟,直至皮肤恢复红润;

若复温后出现水泡、皮肤破损或疼痛、麻木持续,需及时就医处理,避免病情加重。

如何有效预防冻伤?

北京大学第一医院整形烧伤外科主任温冰表示,预防冻伤需遵循“三暖”法则,即头暖、手脚暖、核心暖。核心部位保暖不当容易引发失温,失温比冻伤更具危害性,可能导致危及生命。在寒冷潮湿环境下,推荐“三层”穿衣法:内层排汗,中层维持一定空气锁温,外层挡风。

另外,专家还表示,在寒冷环境中,户外活动要适度。建议每30分钟至60分钟进行一次简单活动,如搓手、跺脚、散步等,促进末梢血液循环。

如何区分冻伤和失温?

失温又称低体温症,是当人体核心温度低于35.0℃时的现象,它可能导致生命危险,然而很多人容易将冻伤和失温二者混淆。医生表示——

冻伤一般是指手指、鼻尖等裸露部位的局部冻结损伤,不伴有核心温度的改变。

若核心温度变化,并且出现全身症状,那就已进入失温状态。轻度失温表现为动作缓慢、言语不清、头晕乏力、恶心呕吐等,通过急救措施可缓解;中度至重度失温表现为意识模糊、昏睡昏迷等,需立即送急诊科做进一步复温治疗。

这些“防寒保暖妙招”实则有风险

误区一:天冷饮酒可以暖暖身子❌

医生表示,饮酒会使皮肤血管扩张,加速体温与外界交换,可能导致体温快速下降,不利于保暖。在寒冷地区,人大量饮酒后可能导致失去意识,倒在低温环境中,容易引发失温,这种情况非常危险。

误区二:冻伤部位要用非常热的水泡❌

医生介绍,冻伤后肢体感觉下降,用过热的水泡会造成新的损伤,且因对这种损伤缺乏知觉,容易造成进一步损伤。