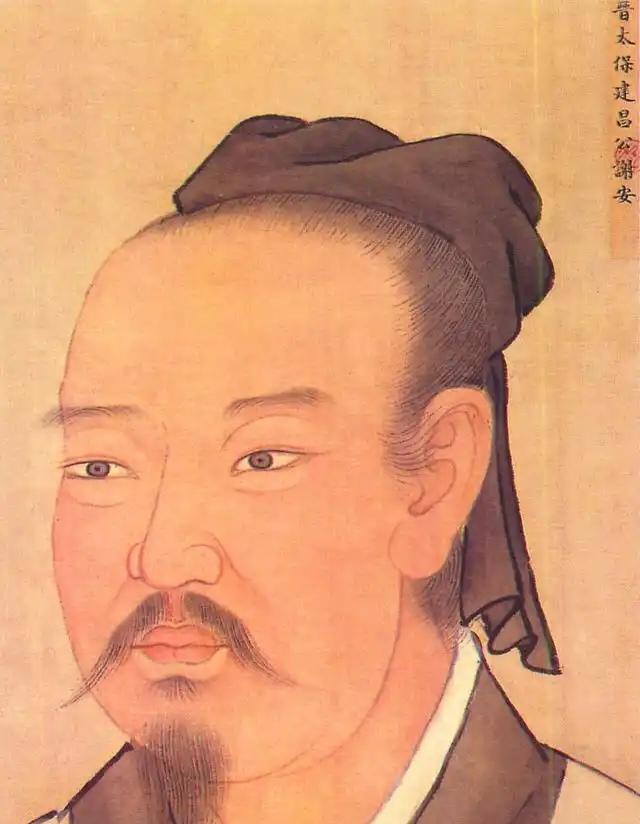

司马迁:史学巨匠的坚韧与智慧,千年传承的史记之光 大家好,今天我们来聊一位中国史学史上的巅峰人物——司马迁。他被誉为“史圣”,其代表作《史记》不仅奠定了中国史学的基础,也对后世的史学、文学、思想产生了深远影响。作为一名专业研究历史的博主,我将带你深入了解这位伟大的史学家,他的生平、思想、贡献,以及他那坚韧不拔的精神。 司马迁,字子长,西汉时期著名的史学家、文学家、思想家,生于公元前145年左右,卒于公元前86年左右。出身于士族家庭,父亲司马谈也是一位著名的史学家和太史令,家学渊源,为司马迁的学问打下了坚实基础。 从小,司马迁便接受良好的儒家教育,博览群书,尤善史学。在父亲的影响下,他对历史产生了浓厚的兴趣,立志成为一名史学家。成年后,他先后担任太史令、太史公等重要职位,深谙史事,积累了丰富的史料。 司马迁生活在汉武帝时期,这是一个政治、经济、文化都极为繁荣的时代。汉武帝推行“推恩令”、设立刺史制度,强化中央集权,开拓疆域,促进了国家的统一和繁荣。同时,儒学成为官方意识形态,史学得到了极大的重视。 然而,汉武帝时期也伴随着政治斗争和权力的角逐。司马迁的父亲司马谈曾经参与一些政治事务,后来因言获罪,被牵连入狱,甚至被宫刑。这段经历对司马迁影响深远,也成为他后来面对人生苦难的精神支撑。 《史记》是司马迁毕生心血的结晶,也是中国第一部纪传体通史。全书由“本纪”“世家”“列传”“书”“表”五部分组成,内容涵盖从黄帝时代一直到汉武帝时期,时间跨度约三千年。 《史记》的最大创新在于:它打破了以往的编年体史书,采用“纪传体”结构,将人物传记与事件叙述结合,具有鲜明的个性和生动的叙事风格。司马迁在书中不仅记录事实,更注重对人物性格、事件背景的分析,彰显了深厚的史学思想和文学才华。 司马迁强调史学应“实事求是”,反对空谈和虚构。他主张史料的真实性和客观性,提倡“考据”精神。在《史记》中,他多次引用不同的史料,进行比对、分析,力求还原历史的真相。 同时,司马迁也关注历史的教训,强调“史以鉴今”。他认为,历史不仅是过去的记录,更是未来的镜鉴,史学应具有警示和教育的作用。 司马迁的生命轨迹充满坎坷。公元前99年,他因直言进谏,被宫刑,身心遭受巨大打击。然而,他没有因此而放弃,反而以更坚韧的精神投入到史学事业中。他曾说:“痛则思变,忧则思贤。”他用自己的行动诠释了“逆境中的坚韧”。 司马迁在遭受宫刑后,面对身心的巨大痛苦,仍坚持完成《史记》。他曾经流泪叹息,但最终选择以史为志,继续书写历史。这种坚韧不拔的精神,成为后世无数人学习的楷模。 《史记》奠定了中国史学的基础,其纪传体结构成为后世史书的标准格式。司马迁的“实事求是”精神,影响深远,激励了无数史学家坚持真理。 《史记》不仅是史学著作,更是一部文化巨著。书中融汇了丰富的思想、文学、哲学元素,为中国文化的繁荣提供了宝贵的精神财富。 今天,司马迁的《史记》依然被视为史学经典。它不仅在中国史学界占据重要地位,也对世界史学产生了影响。许多国家的史学家都曾借鉴《史记》的结构和精神。 在当代,司马迁的精神依然具有现实意义。面对困难和挑战,我们要学习他那种“逆境中坚韧不拔”的品质;在信息爆炸、史料纷繁的时代,要坚持“实事求是”的原则,追求真理。 司马迁,用他的一生,点亮了中国史学的灯塔。他的《史记》不仅是一部史书,更是一份精神遗产,激励着一代又一代人不断追求真理、坚韧不拔。 作为一名历史研究者,我们应当铭记这位伟大的史学巨匠,学习他的精神,传承他的智慧,让历史的光辉照亮未来的道路。 司马迁 司马迁族谱 司马迁墓 史记评论