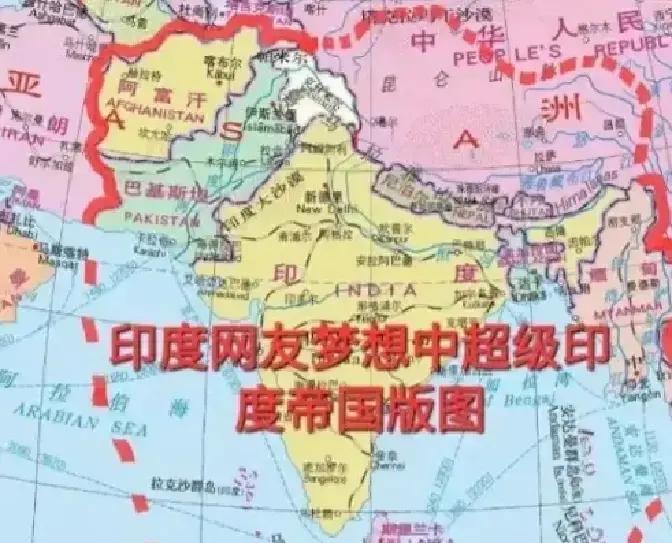

就在刚刚 印度、巴基斯坦突然宣布了,各自举行分治75周年的独立纪念活动。据多家媒体报道,仍有不少跨境家庭无法团聚。 这事一出来,又有人拿着地图做加法,设想把印、巴、孟拼回一个巨无霸。我得把话说在前头:物理拼接不等于能跑起来的整体。 先看体量,三国面积合计超过四百万平方公里,人口逼近二十亿。数据好看,但能不能协同,关键在制度、身份认同与治理能力,而不是数字叠加。 再翻历史,公元前6世纪的十六大国并立,摩揭陀、犍陀罗等各有盘算。到阿育王时期,文献记载地方自主仍然明显,号令难以完全压到末端。 进入中世纪,莫卧儿覆盖面不小,但土地征收、军务与地方盟约并存,标准不一。这个底色决定了统一从来偏松,不是“一条绳子拧到底”的状态。 近代把板子钉上的,是外来力量。1600年获特许的东印度公司与其后的总督体系,借铁路、电报与常备队伍,把五百多个土邦归入同一套名册管理。 外力松手后,结构性问题立刻浮出水面。印度宪法列有22种法定语言,多种文字系统并行;宗教社群分布呈块状,跨邦协调的行政成本居高不下。 时间线推到20世纪,1906年全印穆斯林联盟成立,1928年尼赫鲁报告未能化解少数群体关切,分治诉求加速。1946年海军起义,更像一次集中泄压,说明共同身份并不牢。 把镜头拉到现实,产业差异摆在台面上。班加罗尔的信息产业与达卡的服装产业,市场、技能与工资水平差别大;一把尺子管补贴、税负与就业,很难不失衡。 自然与民生压力同样明显。达卡洪水频发,旁遮普周期性旱情,克什米尔局势长期紧绷,这些都需要高效调度。一旦中心响应慢,问题就会成倍放大。 对照外部环境,周边通道与边界摩擦叠加军售、联训等因素,外部力量很容易沿着既有裂缝发力,抬高统一体的管理难度与安全成本。 回到今天的纪念日画面,分治75年了,不少家庭仍被边界阻隔。这不是情绪化的注脚,而是对这片土地长期多中心、多语种、多社群格局的提醒。 把三国硬绑在一起,并不自动带来效率与秩序。更现实的判断是:尊重差异、减少冲突点,比分数上的大统一,更能让这块土地稳住基本盘。