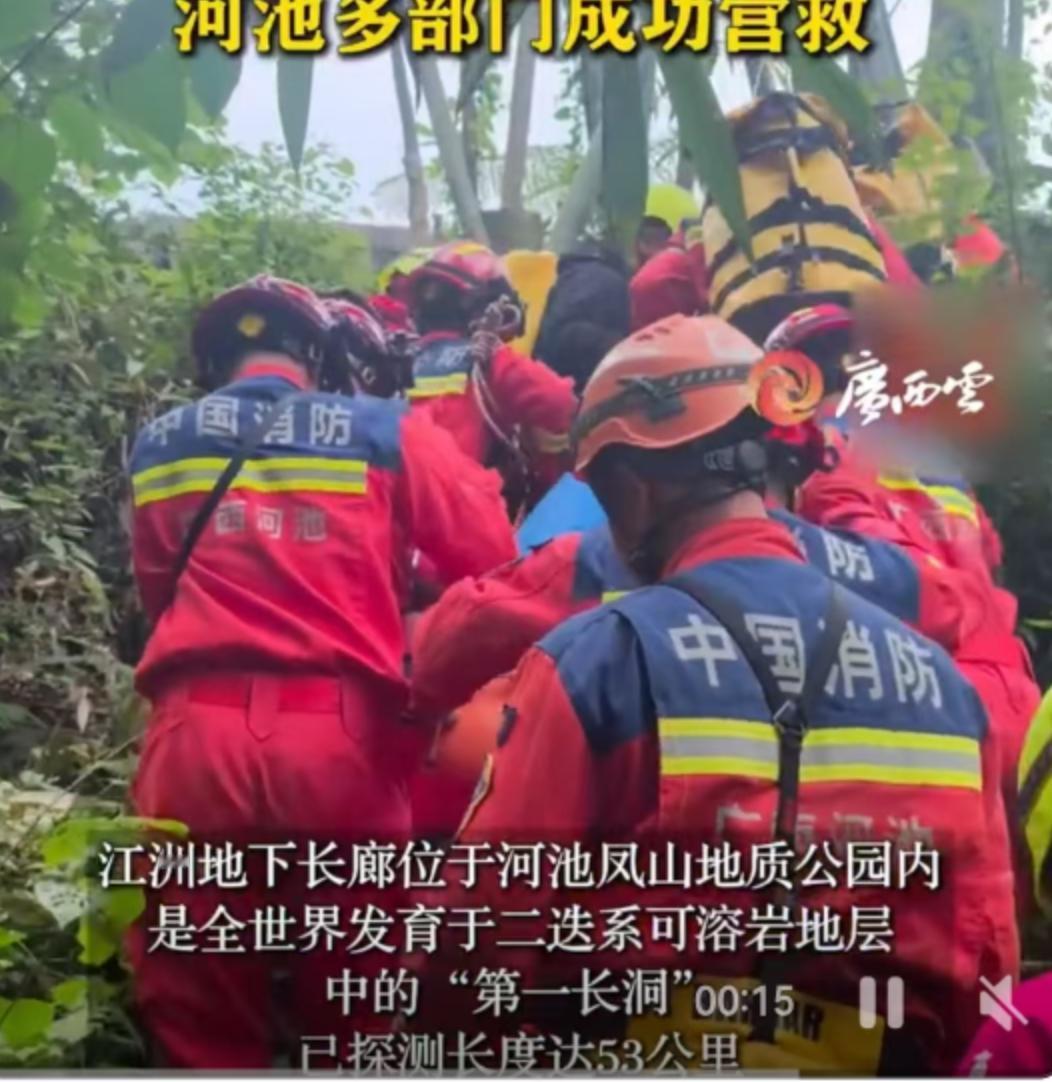

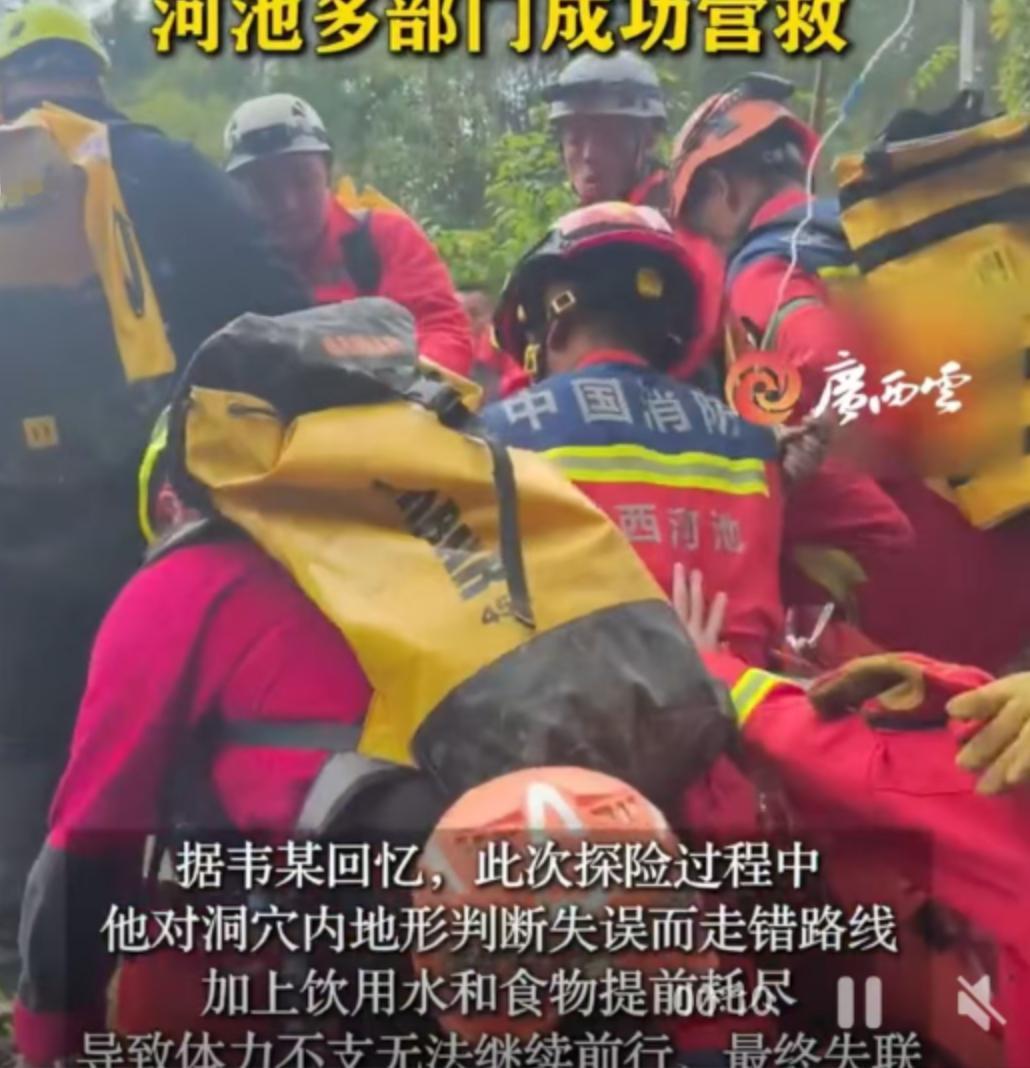

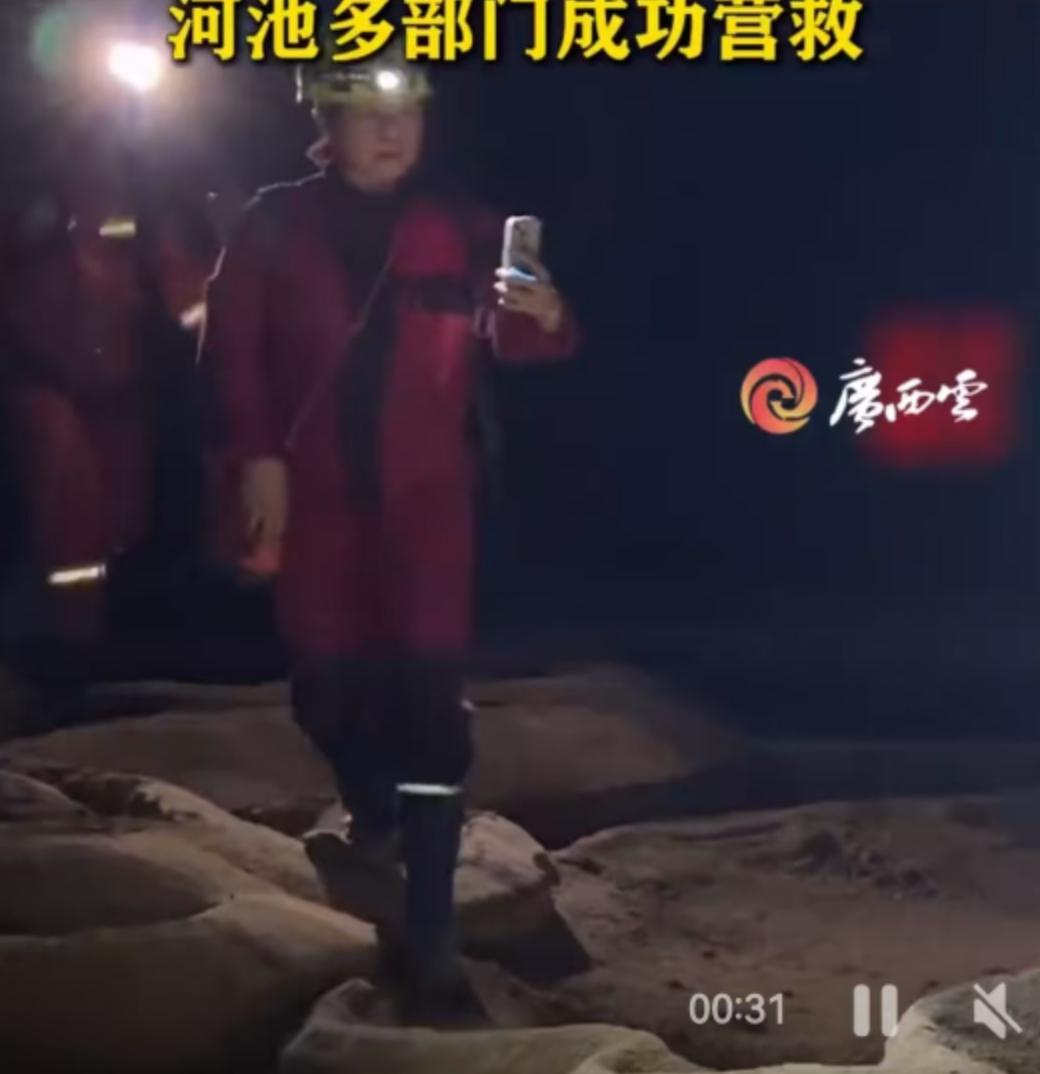

地心六日:一个37岁男子在53公里黑暗中的生存史诗 时间,在广西河池凤山县的地下长廊里,失去了它原本的意义。对于37岁的韦某来说,11月15日之后的每一分钟,都被拉伸、扭曲,最终融化在无边的黑暗里。直到11月21日,一束光刺破这永恒的夜,他才从这场长达6天的地心迷梦中被唤醒。 这里是江洲地下长廊,一个听起来充满诗意,实则冷酷无情的地方。它的全长53公里,发育于古老的二叠系可溶岩地层,早已被认证为“世界第一长洞”。这个头衔,是探险者的圣杯,也是失足者的坟墓。韦某,这位37岁的探险者,在踏入这片黑暗时,或许心中充满了征服的豪情。他不会想到,自己即将成为这片地下王国最严酷考验的亲历者。 失联的信号传出,地面上的世界瞬间被激活。一场与时间赛跑,与黑暗博弈的救援迅速展开。河池消防的红色身影,第一时间集结。他们不是孤军奋战。应急管理部门的统筹协调,公安干警的秩序维护,以及一支特殊的队伍——CRC洞穴救援联盟的专业力量,共同织成了一张搜救大网。这不是一次常规的山野救援,而是深入地球心脏的特种作战。 救援的难度,超乎想象。韦某被困的位置,据测算距离洞口足有5公里。这5公里,在平地上不过是半小时的脚程,但在地下,却是一道难以逾越的天堑。这里没有光源,伸手不见五指是常态。这里更没有手机信号,任何现代通讯设备都成了一块无用的铁疙瘩。韦某就像一颗被随意抛入大海的石子,无声无息。救援人员只能依靠最原始的洞穴探测技术,一寸一寸地搜索,一分一秒地推进。这场历时3天的搜救,是对体力、意志和专业技能的极限压榨。 而在这3天之前,韦某已经独自在黑暗中挣扎了更久。当救援人员最终找到他时,他因体力耗尽而晕倒在地。支撑他生命之火没有熄灭的,是洞穴中渗出的、冰冷的地下水。这或许是世界上最纯净的水,也是最绝望的水。 韦某并非坐以待毙。在被困的6天里,他上演了一场教科书式的极限生存。当手电筒电量耗尽,光明彻底抛弃他时,他做出了一个惊人的举动——将相机的电池拆解,尝试改装成手电筒的电源。这个看似简单的操作,在伸手不见五指的环境里,需要何等冷静的头脑和精准的动手能力?我们无法得知这个临时拼凑的光源持续了多久,但它无疑是黑暗中最温暖的慰藉。 更令人称道的是他的自律。在没有日夜交替的地下世界,时间感会迅速崩塌,人的生理节律也会随之紊乱。韦某依靠他手腕上的智能手表,顽强地维持着作息。他根据手表显示的时间,强迫自己规律地休息、活动,用理性的堤坝,抵御着被黑暗吞噬的疯狂。这种近乎偏执的自我管理,是他能坚持到救援到来的关键精神支柱。 如今,韦某正在医院接受治疗,身体在逐渐康复。但这次事件留给我们的思考,远未结束。 它首先是一堂生动的户外安全课。探险不等于冒险。对自然的敬畏,应该永远放在征服欲之前。尤其是像江洲地下长廊这样的极端环境,任何一点疏忽,都可能付出生命的代价。专业的装备、充足的预案、可靠的同伴,这些不是束缚,而是生命的保险绳。 其次,它展现了现代中国救援体系的强大与高效。从地方消防到国家级专业救援联盟,多部门、跨领域的无缝协作,体现了国家应急管理能力的成熟。CRC洞穴救援联盟的参与,更标志着中国的民间救援力量已经达到了相当高的专业化水平,成为国家救援体系不可或缺的补充。 最后,韦某的故事,也给了我们普通人一个关于“生存”的深刻启示。当我们习惯了城市里的便利与安逸,是否想过,一旦剥离所有外部支撑,我们内在的生存智慧还剩下多少?韦某用相机电池改造光源,用手表维持作息,这些行为背后,是知识、是冷静,更是永不放弃的求生意志。这种意志,比任何先进的装备都更加宝贵。 53公里的黑暗长廊,吞噬了光明,却未能吞噬一个37岁男人的生命之光。韦某的故事,不是一首对鲁莽行为的赞歌,而是一曲关于人类智慧、坚韧与互助的生命礼赞。它告诉我们,无论身处何种绝境,只要脑中有知识,手中有技能,心中有希望,就没有无法穿越的黑暗。 以上内容仅供参考和借鉴