浙江人的富裕从来不是偶然 清晨六点,李阿姨一边熬着白粥,一边给羽绒服收边。 孙子在摇篮里酣睡,她的手指在布料间翻飞。接送孩子的间隙,裁剪布料;晚饭后的消食时间,完成最后几件。“闲着也是闲着,动动手就有收入,心里踏实。” 这种“闲不住”,早已融入浙江人的血脉。在义乌,八十岁的老奶奶边带重孙边串手链;在温州,退休教师在家代写春联;在台州,家庭作坊里灯火通明到深夜... “接地气”的勤劳哲学——不挑活、不嫌小,把零碎时间变成财富。接孩子、烧饭的间隙都能创造价值,这种“碎片化生产”模式,让每个家庭都成了微型经济单元。 “家即工厂”的智慧——没有高大上的厂房,客厅、卧室就是车间。这种模式降低了成本,让普通人轻松参与产业链,实现“家门口就业”。 代代相传的经商基因——从“鸡毛换糖”到“全球电商”,变的只是形式,不变的是“眼睛里有活,手头上不闲”的精神传承。 一位网友说得实在:“在浙江,你很难找到真正的闲人。不是在做生意,就是在准备做生意的路上。” 这正是浙江富裕的密码——把“勤劳”当成信仰,让“创造”成为本能。每一件两三元的羽绒服,每一串几毛钱的手链,汇成了这片土地上的财富江河。 如今,很多年轻人也开始理解父辈:原来那些“闲不住”的背影,书写的是一个省份的致富经。 或许,真正的富裕,不是拥有多少财富,而是始终保持着创造财富的能力和热情。 (文章素材来自浙江之声,侵删)

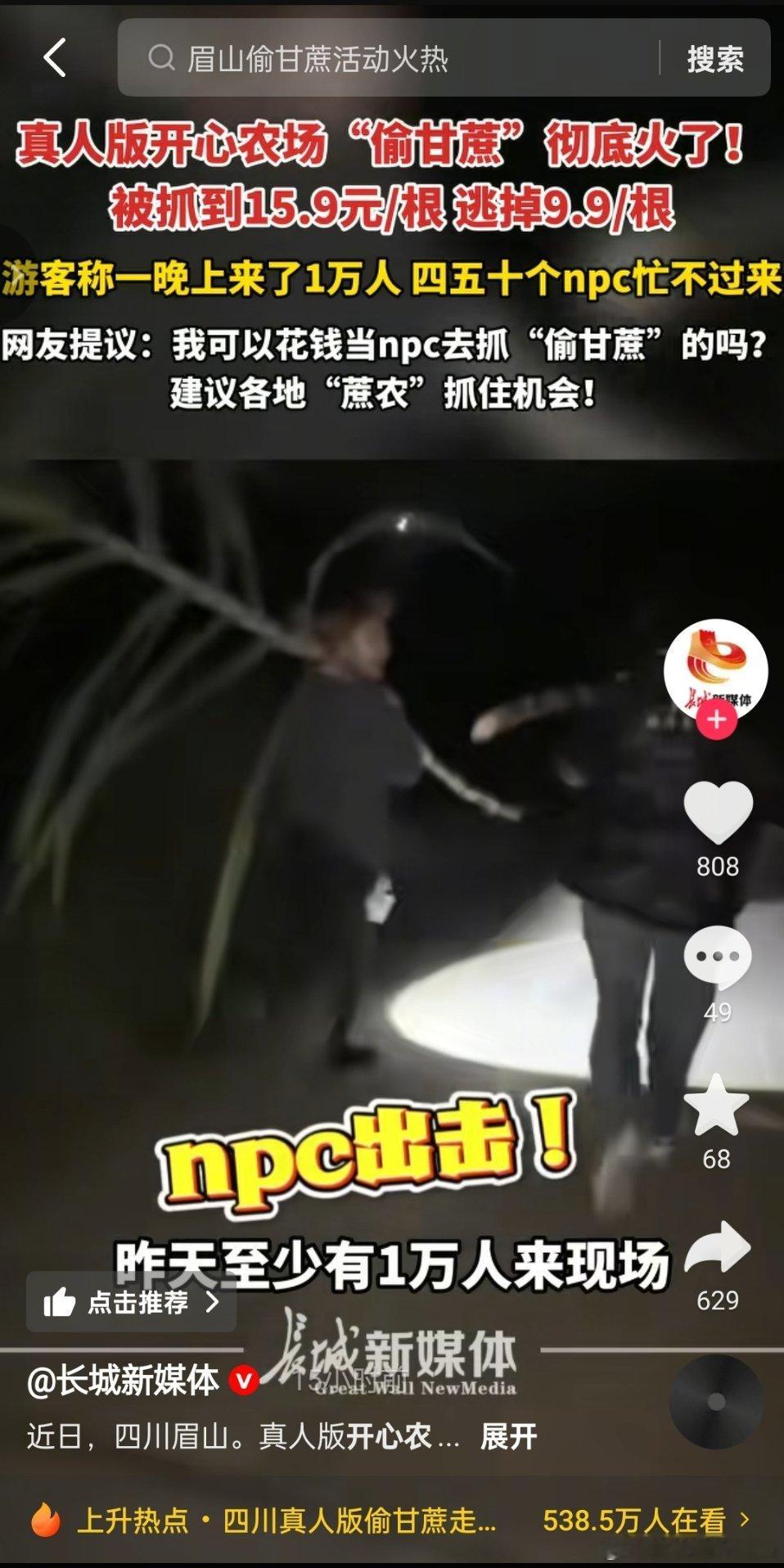

![哈哈哈一些敷衍的母爱父爱[笑着哭][笑着哭]](http://image.uczzd.cn/9710949942075103403.jpg?id=0)

![太搞笑了[捂脸哭]网友套话:你家孕妇在家吗?汪小菲直言不讳:我家孕妇不在!孕妇](http://image.uczzd.cn/7934054299822372177.jpg?id=0)