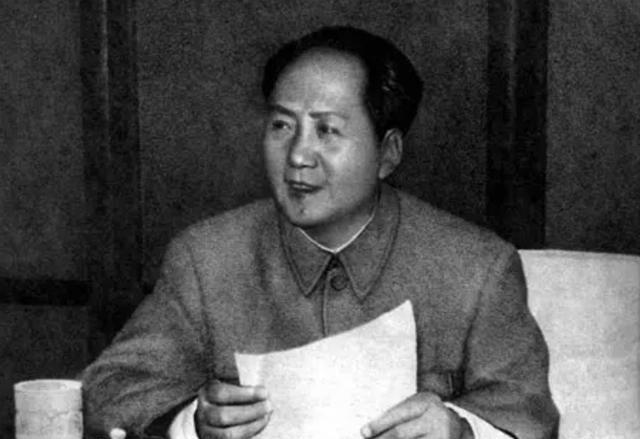

毛泽东主席三次警告美国。 20世纪50年代初,新中国百废待兴,国内正全力恢复经济,土地改革和工业化建设如火如荼展开。国际上,冷战已成定局,美国主导的“遏制”政策针对社会主义阵营,联合国安理会常被其操纵为工具。朝鲜半岛自二战后被美苏沿三八线分割,南韩李承晚政权亲美,北朝鲜金日成政府亲苏。1948年两国分别建国,边境摩擦不断。1950年6月25日,朝鲜人民军南下进攻,迅速攻占汉城,美军以“联合国军”名义介入,麦克阿瑟指挥仁川登陆,反推北上。这场局部冲突迅速升级为美苏代理人战争,美国意图借机巩固亚洲霸权,封锁中国东北工业基地。毛泽东早在战争爆发初期,就预见持久化可能,指示组建东北边防军25.5万人,进行针对美军的整训准备。中国虽军力薄弱,重武器依赖苏联援助,但战略决心已定:保卫家园,支援邻邦。 第一次警告发生在朝鲜战场。1950年10月,美军越过三八线,直逼鸭绿江边,飞机轰炸中国东北城镇,威胁国家安全。周恩来通过印度渠道转达中国立场:若继续北进,中国将出兵干预。这并非虚言,而是基于对美军野心的清醒判断。美国当时军力鼎盛,二战经验丰富,装备坦克飞机无数,国内军工体系高效运转。杜鲁门政府视中国为弱国,轻视警告,继续推进。10月19日,中国人民志愿军秘密入朝,彭德怀任司令,13兵团首开缺口。志愿军以步兵为主,装备简陋,却利用地形发起运动战。第一战役歼灭美军骑兵第一师,云山战斗中,美军溃败丢弃大量装备。第二次战役,长津湖地区志愿军分割包围美陆战第一师,美军在严寒中撤退,损失惨重。战役持续,美军从鸭绿江边退至三八线以南,麦克阿瑟“圣诞节回家”计划破产。1951年7月,开城谈判启动,中国坚持恢复三八线原则,边打边谈,最终迫使美方让步。这次警告证明,中国声音不容忽视,美国扩张受阻,亚洲格局初现平衡。 警告的战略基础源于毛泽东对国际形势的深刻洞察。他在1956年与外宾谈话中,将美国比作“纸老虎”,指出其外强中干,依赖盟友和舆论,实际不敢无限消耗。朝鲜战争中,中国志愿军共投入百万兵力,歼敌数十万,自身付出巨大代价,却换来东北边境安宁。战争结束后,三八线成为事实分界,联合国承认停火现实。美国国内反战情绪升腾,杜鲁门解职麦克阿瑟,政策转向防御。这次交锋,不仅维护了国家利益,还提升了新中国国际地位。苏联虽提供援助,但中国独立决策,避免了被拖入更大漩涡。 金门炮击是第二次警告的典型体现。1958年夏,中东危机爆发,美国派兵黎巴嫩,中国抓住时机,在台湾海峡展示实力。8月23日,福建前线数百门大炮齐发,炮弹覆盖金门岛,封锁蒋介石残余势力补给线。美第七舰队航母群逼近,试图护航,但中国火力精准,只针对蒋军船只,避免直接冲突。炮战持续44天,发射47万发炮弹,金门工事被毁,蒋军饮水困难。杜勒斯国务卿访台,与蒋介石商议,美方评估风险,最终宣布撤出台湾海峡巡逻舰队。这次行动源于美国长期支持蒋介石,阻挠大陆统一,第七舰队公然干涉内政。毛泽东指示“只打蒋船,不打美舰”,体现了克制与原则相结合。空战中,中国空军击落多架蒋机,美方空军介入有限。炮击结束后,双方形成“奇偶日”射击惯例,直至1979年中美建交才停。金门事件重塑台海格局,美国被迫承认中国在周边事务的主导权,蒋介石依赖减弱。 这次警告的深层逻辑在于维护主权完整。新中国成立后,美国冻结中国资产,输出反共宣传,联合菲律宾等国建军事基地,意图包围大陆。金门炮击打破了这种幻想,世界舆论关注台海,美苏均保持谨慎。苏联提供部分武器援助,但中国靠自身炮兵和空军实现封锁。事件后,美国调整对台政策,从进攻转为防御,艾森豪威尔政府签署《美台共同防御条约》,但实际影响力下降。中国借此巩固东南沿海,加速经济建设。历史资料显示,这次有限军事行动,避免了全面登陆台湾的巨大代价,却赢得了战略主动。蒋介石政权在岛内高压统治,经济依赖美援,但炮击暴露其脆弱性。 越南战争时期的第三次警告,更显战略远见。1965年,美国升级介入,约翰逊总统派数十万地面部队登陆岘港,B-52轰炸机狂轰滥炸北方,造成大量平民伤亡。中国边境屡遭侵犯,美军特种部队侦察广西云南。毛泽东在中南海会见越南领导人时,明确划出北纬17度线:美军若越线,中国将直接派兵支援。这条红线基于精确测算,既援越抗美,又控制战争规模。美军推进受阻,地面部队止步南方,空军虽猛烈,但不敢大规模北侵。1966年至1968年,中国运送大量武器弹药,工程兵修建桥梁,医疗队救治伤员,总援助额达数十亿美元。越南春节攻势中,美军在西贡街头巷战,损失惨重,反战运动在美国国内爆发。尼克松上台后,推动巴黎和谈,1973年美军撤出西贡。中国警告让越南北部免遭地面扫荡,越南人民军转守为攻,最终统一全国。