最近,投诉鲁迅抽烟墙画的当事人孙女士被封号的事儿,在网上闹得挺火的。咱得好好聊聊这事儿,把里面的道理给掰扯清楚。

先说孙女士投诉这事儿吧。她觉得鲁迅故里的墙画用鲁迅夹烟的画面不合适,怕误导青少年,所以要求更换。

此事一出,网上的人不分派别,众口一词,几乎都在批她。指责她是乱投诉,甚至说她告密,这就很搞笑了。

告密是指向有关部门告发他人的秘密活动。鲁迅抽烟墙画是公开的,孙女士的投诉也是公开的,怎么能叫告密呢?

鲁迅是大文豪,是文化界的大名人,他的形象在很多人心里是非常崇高的,代表着一种积极向上的文化精神和思想力量。

就好比咱们小时候学鲁迅的课文,什么《从百草园到三味书屋》《阿 Q 正传》,从他的文字里,我们能感受到他对社会的批判,对正义的追求,对国家和民族的那种责任感。他的形象应该是那种能激励我们好好学习,努力为社会做贡献的。

可是现在呢,弄一幅他抽烟的画在景区里,这画面给人的感觉就有点不太一样了。尤其是对于那些年纪小的孩子来说,他们可能还不太能理解鲁迅的思想深度和文化价值,就只看到了鲁迅在抽烟。这就有可能让孩子们觉得,抽烟是一件很正常的事情,甚至还可能觉得抽烟挺酷的,从而去模仿。

你看,现实中不就有这样的情况吗?孙女士说,好多人在墙前打卡的时候还点根烟,周围又都是孩子,这就难免会让孩子们被迫闻二手烟,还可能会受到一些不良影响。

有的孩子可能会想,既然鲁迅都抽烟,那我抽烟也没什么大不了的吧。这就是为什么孙女士会觉得这幅画不妥,她的出发点其实是为了保护青少年,让他们能在一个更健康、更积极的文化环境中成长,她的投诉是有道理的。

再说说景区的回应,说 “要尊重历史、尊重艺术,墙画是故里的一部分,不轻易改”。但历史上的鲁迅,是想要戒烟的。

虽然鲁迅所处的时代还没有深刻认识吸烟的危害,但鲁迅知道自己吸烟其实是不对的。鲁迅本身患有肺结核,他50多岁就去世,与吸烟有很大关系。他的医生曾劝他不要吸烟,他自己也想戒烟,只是没有成功。鲁迅在给许广平的《两地书》中写道,“我于这一事自制力竟会如薄弱,总是戒不掉。”

退一步讲,即便要尊重历史,可 “尊重” 不代表要把历史人物的所有习惯都拿出来当 “卖点” 啊。就像咱们现在看古代文人的故事,李白爱喝酒,可景区里也没到处画李白抱着酒坛的画吧?更多的是画他写诗、游山玩水的样子,因为大家想传递的是李白的才情,不是他喝酒的习惯。

鲁迅也一样,咱们纪念他,是因为他用文字唤醒国人,是因为他的 “俯首甘为孺子牛”,不是因为他抽烟。要是把抽烟当成他的 “标志性动作” 来宣传,那不是捡了芝麻丢了西瓜吗?

鲁迅想戒烟,现在景区却放一张鲁迅的吸烟图来宣扬他,很多烟民把纪念鲁迅的地方当成了吸烟的打卡圣地,这是尊重历史、尊重鲁迅吗?

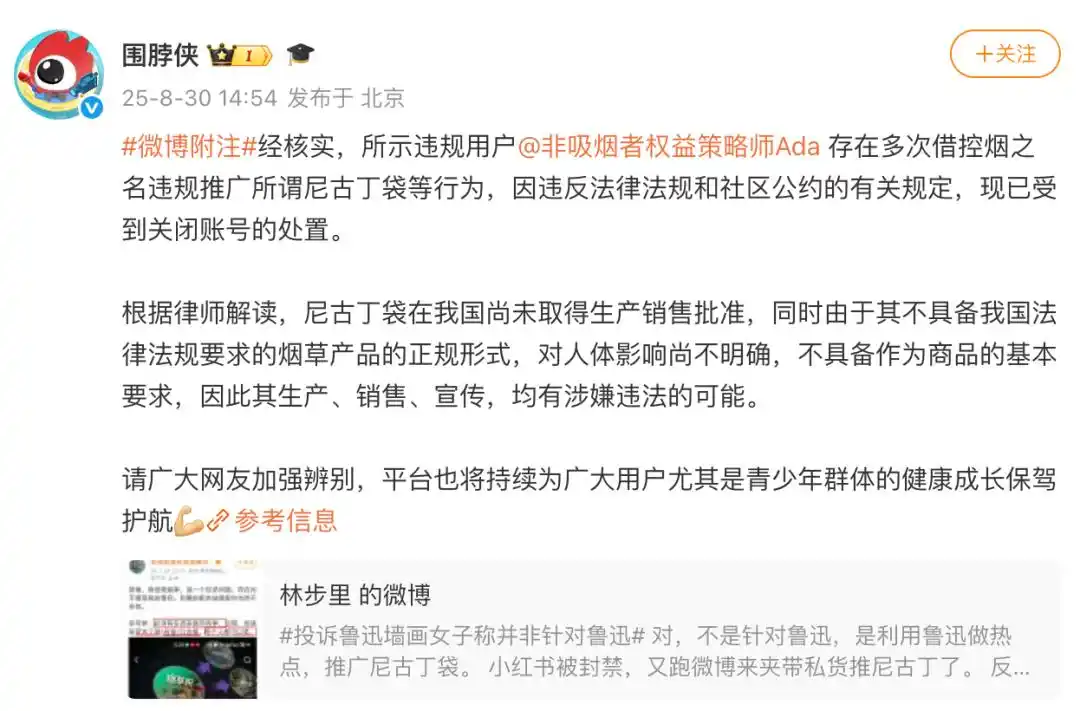

再说说孙女士被封号的事儿。平台说她存在多次借控烟之名违规推广尼古丁袋的行为,所以把她的账号封了。这尼古丁袋可不是什么好东西,在咱们国家还没取得生产销售批准呢,对人体的影响也不明确。这就好比是一种还不知道有没有毒的药,你却在那里到处宣传它有多好,让别人去用,这不是害人吗?所以平台封她的号,也是在维护平台的规则和社会的公共利益。

但这里有个关键问题 —— 不能因为她卖尼古丁袋错了,就说她投诉墙画也错了。这俩事儿就像 “苹果和橘子”,根本不是一回事,不能混在一块儿说 “她这个人不好,所以她说的话都不对”。其实这事儿最该琢磨的,是咱们看待问题的方式。现在网上一有事,大家总喜欢 “非黑即白”—— 要么觉得这个人全对,要么觉得这个人全错,很少有人愿意把事情拆开来分析。

正确的做法应该是 “对事不对人”:对于投诉墙画,咱们可以讨论 “景区该如何更好地展示历史人物形象,既尊重历史,又不误导青少年”;对于卖尼古丁袋,咱们得明确 “违规行为就该受处罚,不管是谁,不管他之前做过啥好事”。只有这样,才能既解决问题,又不冤枉好人,也不放过坏人。