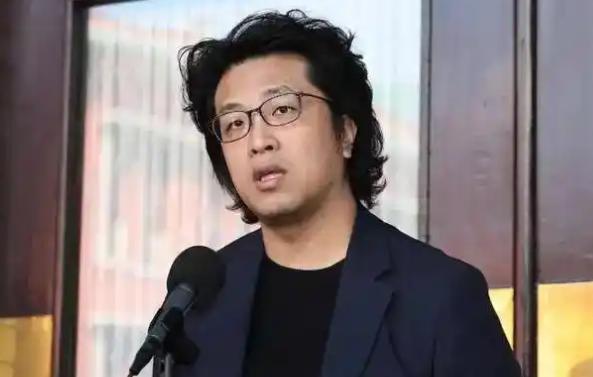

沈伯洋前脚刚在德国议会叫嚣“台湾是主权国家”,甚至放话“快来逮捕我”,不到24小时,大陆的一套组合拳后脚就到,直接把他打懵了。这个在海外煽风点火的“台独”老面孔,本想借洋人的场子演一出“听证秀”,没想到大陆的天罗地网早已等着他了。 台湾民进党的沈伯洋站在德国国会大厦前,情绪激昂地发表了一通演说。他大概以为,这番话能在欧洲的政治中心地带掀起波澜。但他可能没意识到,一张由法律条文和商业合同织成的网,早已悄然收紧。 公开一幕,是2025年11月12日沈伯洋在柏林的那段视频,但真正的起点要早得多。 要看懂整件事,视线不能只停在德国,而要转向北京近些年搭建起来的一套法律工具。 早在2024年6月,中国大陆的多个司法部门就联合出台了一份文件,专门处理被定性为“台独”的犯罪活动。 这份文件的关键点有两个,一是“终身追责”,意思是分裂国家的行为被视为一个持续状态,无论过多久都要追究到底。 另一个更具突破性的规定是“缺席审判”,也就是说,哪怕当事人身在海外,司法程序照样可以启动。 地理上的距离,已经不再是安全的屏障。事实上,在沈伯洋出发去德国之前,重庆市公安局就已经在2025年10月28日,以涉嫌分裂国家罪对他正式立案。 所有法律程序都已就位,只缺一个公开的触发事件。他在柏林的言行,不多不少,正好成了这个事件。 法律的约束之外,还有更直接的经济压力。在当下的国际关系里,经济上的相互依赖是最现实的施压手段。 沈伯洋的家族企业和大陆的生意往来非常密切,每年都从浙江、广东等地大量采购,金额巨大。 这种深度绑定的商业关系,在政治立场尖锐对立的时候,会变得格外脆弱。 大陆方面近几年已经多次通过经济手段来传递政治信号,比如中止《海峡两岸经济合作框架协议》下的一部分关税优惠。 这已经说得很清楚,经济上的好处是有前提的,这个前提就是政治上的基本互信。 沈伯洋选择在欧洲发声,等于把自家的生意直接推到了火线之上。很快,网络上就传出他家族公司的货物在大陆海关被扣、资金周转出现问题的消息。 这些传言虽然未经官方证实,但其背后的商业逻辑却很清晰:如果你在政治上选择对抗,就很难指望在商业上还能一切照旧。 他在德国国会的听证会上大谈“大陆认知作战”,会后又在门外公开喊话。然而,他预想中的国际声援并没有出现。 德国主流媒体的反应相当平淡,美国国务院也只是表示“不对个人言论置评”。德国外交部则迅速重申,德国坚持“一个中国”政策,不希望因此影响规模庞大的中德贸易。 北京的反应,则是一系列快速而精准的后续动作。在沈伯洋发声后不到24小时,福建泉州警方发布了一则悬赏通告,通缉另外两名被指控从事“台独”活动的人士。 打击目标从他一个人,扩大到一个群体,警告的意味更浓。同时,与沈伯洋相关的制裁文件,通过国际警务合作渠道,正式通报给了德国联邦刑事警察局。 虽然中国和德国之间没有引渡条约,但这一步的实际影响很大。这意味着沈伯洋的名字和案件信息进入了国际执法系统,他未来的国际旅行将面临切实的限制和风险。 一场始于柏林街头的喊话,最终变成了一堂关于权力和规则的公开课。它说明,大陆惩治其认定的“台独”行为,已经从过去的书面谴责,转变为有实际约束力的法律与经济行动。 这种做法,也在试图将所谓的“顽固分子”和大多数台湾民众区分开,在施加压力的同时,尽可能不影响两岸正常的民间往来。 对沈伯洋和他的家族而言,政治选择带来的现实代价,已经摆在眼前。而对所有关注这件事的人来说,我们或许也看到了一个正在变化的世界。 当响亮的政治口号,撞上实实在在的商业利益和法律后果时,人们心里的那杆秤,会怎么摆动呢?这件事,也许能带来一些新的思考