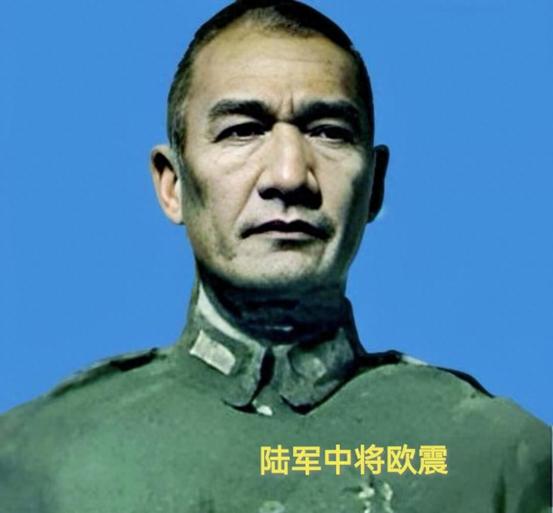

叶挺一时心软,没能立即枪决的副师长,二十年后竟成为粟裕大敌! “欧副师长,你可得想清楚!”——1927年9月29日拂晓,叶挺在汤坑前线指挥所里压低了声音。空气里混着硝烟与潮湿泥土味,他仍抱着最后一丝期望,希望那位老乡别做出极端选择。 叶挺此刻并不知道,短短几个时辰后,这位昔日同袍就会把枪口彻底转向自己。南昌起义军沿粤赣边一路南下,本就兵力紧张,汤坑一役更是靠着士气硬撑。偏偏关键节点,欧震率部倒戈,整个战线像被生生撕下一块口子,薛岳的追兵趁隙压上,局势瞬间崩塌。 追溯原因,得从两周前说起。南昌城出发后,前敌委员会已经对第24师的两位团长——古勋铭和欧震——列入“重点观察对象”。两人并非党员,与粤军旧部关系盘根错节,若真要安心南下,最干脆的方案当然是“拔钉子”。会上一度有人建议直接枪决,聂荣臻记录里用“处理”一词,语气相当坚决。 可叶挺迟疑了。广东人讲义气,他与欧震共事多年,一想到对方曾在汀泗桥冲锋陷阵,心里那杆秤就偏了。于是一个简单的“明升暗降”方案出台——把两位团长调成副师长,离开原建制,却仍保留军衔待遇。这在军中等于给了台阶,可旁人都清楚,枪杆子没收回,一切都只是暂缓。 事实很快验证了疑虑。29日上午,欧震带着七十一团先是借口“迂回”,随后干脆与粤军第1团合流,双方士兵隔着薄雾挥手示意,好像早排练过。汤坑山头的枪声因为这支部队调转方向,立刻显得杂乱。叶挺捶胸恼怒,用军刀重重敲桌:“早知如此,当初真不该心软!” 汤坑失利直接拉低了起义军的整体士气,9月30日被迫撤退时,前敌委员会统计,仅阵亡就超过千人。萧克后来评价,汤坑是起义部队由顺转衰的节点,这一点并不过分。若欧震被事先清理,薛岳不一定挺得住,这场仗可能又是另一番结局。 败走潮汕后,欧震随薛岳重编,新编二师摇身成第四军教导一师,他本人当上副师长。靠着“功劳”吃上第一口肉,欧震从此站稳粤系高层。到1934年,已是著名的第90师师长;次年晋升中将。看似平步青云,其实每一步都踩着老东家南昌起义的血迹,这个事实连他自己也讳莫如深。 有意思的是,抗日全面打响后,欧震成了“抗日名将”。淞沪、武汉、南昌、长沙……几乎所有大场面都有他第四军的番号。尤其是1938年的万家岭,欧震督率三个师在梨山汪家坊一线死磕日军,配合七十四军合围第106师团,松浦淳六郎狼狈突围。战后官方公报中,第四军列首功。不得不说,如果单看抗日履历,他确实拿得出成绩单。 也正因为这层光环,抗战胜利后蒋介石调他离开粤系老巢,担任整编十九军军长。换防湘赣边境时,欧震满肚子意见,却又无可奈何。直到1946年底薛岳出任徐州绥署主任,他才重新被点将:率八个整编师组成南线主力,鲁南会战大幕就此拉开。 主攻矛头对准华东野战军,而对面的副司令粟裕,1927年不过是个跟在陈毅身后的警卫班长。短短二十年,身份位置翻天覆地,这让欧震很不服气,私下里常说一句话:“班长能有多少能耐?”——语气里满是轻蔑。 1947年2月初,欧震兵团线式展开,自南向北缓慢推压。他的打法有点像乌龟:速度慢,但各部咬得紧,硬不给对手“啃指头”的机会。粟裕观察数日,发现难以割裂,索性换招:主力北上寻机收拾李仙洲,南线只剩部队迷惑欧震。计划大胆,却需要欧震配合犯错。 配合真的来了。15日,欧震抢占临沂,急电徐州,自诩“鲁南门户得而复失”。胜利冲昏了上层判断,薛岳和陈诚都以为华野已溃不成军,迅速要求李仙洲南下。粟裕等的就是这一刻,莱芜战役五万俘虏漂亮收网,而欧震错在过度乐观:他报告里没有一句关于华野主力行踪的准确信息。 莱芜的锅甩不掉,薛岳被迫交权,欧震挨了一通痛骂,官位却还在。新上任的顾祝同不放心,把第一兵团交汤恩伯,欧震只拿到第三兵团。心理落差巨大,他作战开始谨慎过头。五月,孟良崮前沿一片乱云,他按兵不动半日,结果整编七十四师孤军深入,被华野一举吞没。后勤电报记录显示,他那天只发出一句模糊指令:“稳住再看。”稳住?七十四师连喘息机会都没有。 连续两次失手,第三兵团为名存实亡。欧震被送去陆军大学“深造”,学习期满后安排到粤海防区,实际上就是靠资历领薪水。1949年初,薛岳在广州重掌军政,老伙计才重新活跃,但大势已去。海南岛失守前,欧震仓皇撤往台湾,职务一降再降,直到1969年病逝,终年七十。 试想一下,如果1927年叶挺那一刀落下,南昌起义或许少了致命背刺;抗战与内战的数场恶仗,也可能换成另一种人事走向。历史没有如果,只有结果。叶挺的心软,让欧震留在了战场,又让二十年后粟裕多了一个颇为棘手的敌手。至于欧震本人,从粤军少尉到台湾寓所,跌宕四十年,被一句“心狠者胜”概括或许并不过分。