🔸傀儡,又名木偶,起初来源于墓葬中的俑,在春秋战国时代已成流行。

西汉墓中,人们发现了高近2米,关节均可活动的大型木偶,当时有许多关于机械木偶的记录,尤其在后期,它们开始以傀儡戏形式出现于葬礼表演中。

从三国至唐朝,百戏中的水饰越来越多,这是一种以水力发动的木偶,据说不仅能表演,还能敬酒,甚至下水捉鱼。

宋朝可以说是木偶戏百花齐放的时代,除了常见的提线木偶,还出现了用木棒控制的杖头傀儡、水力与人力共同控制的水傀儡,以及以火药为动力的药发傀儡。

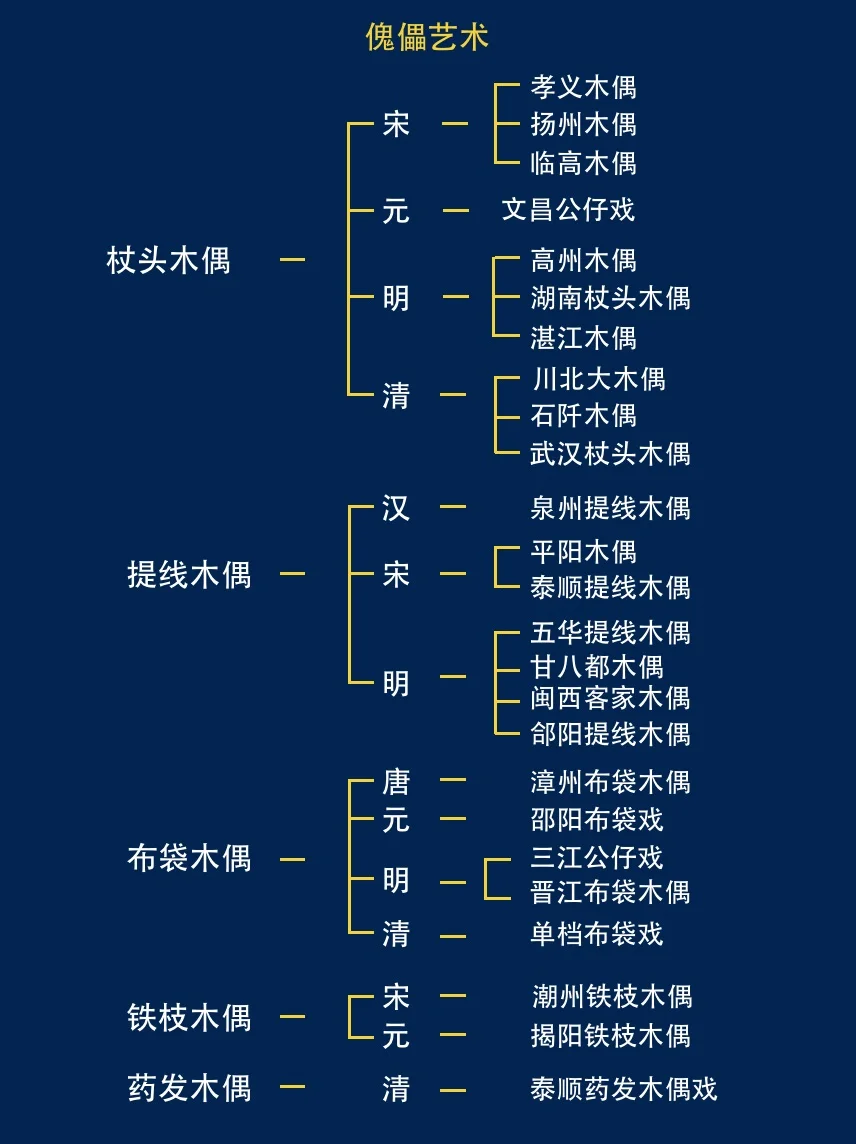

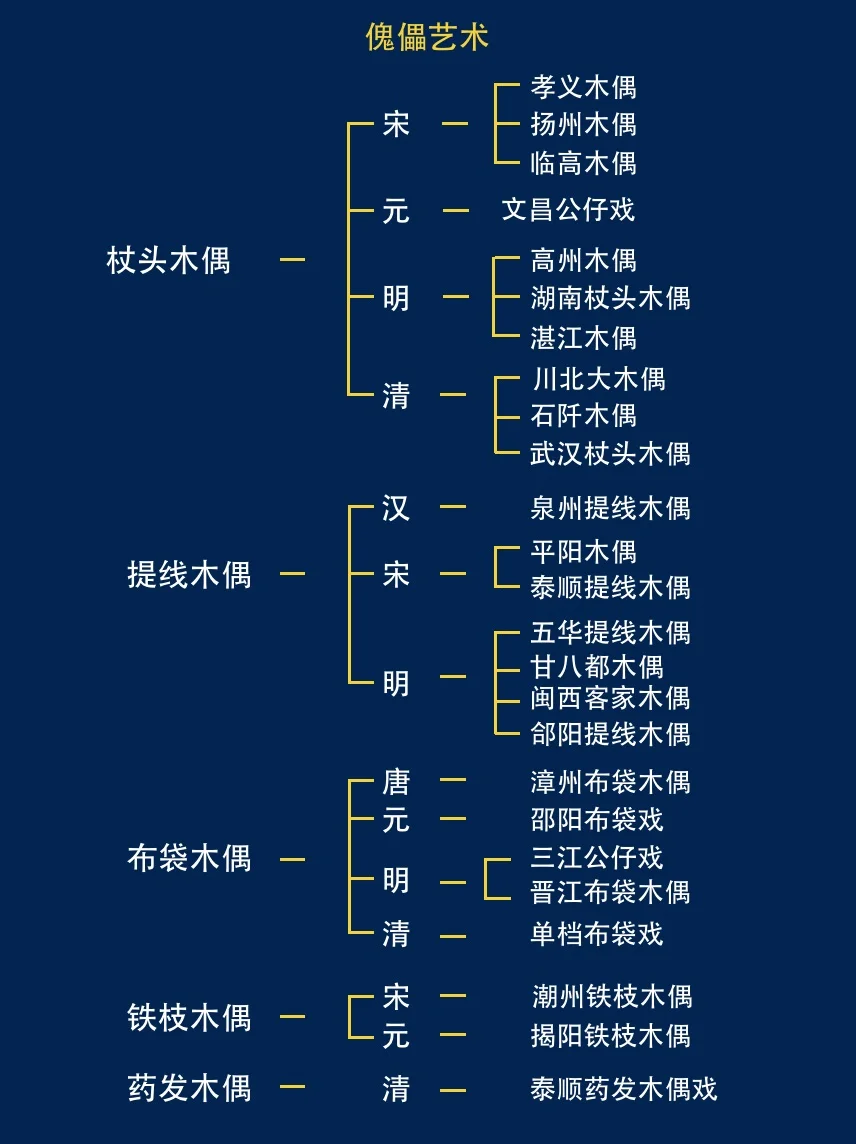

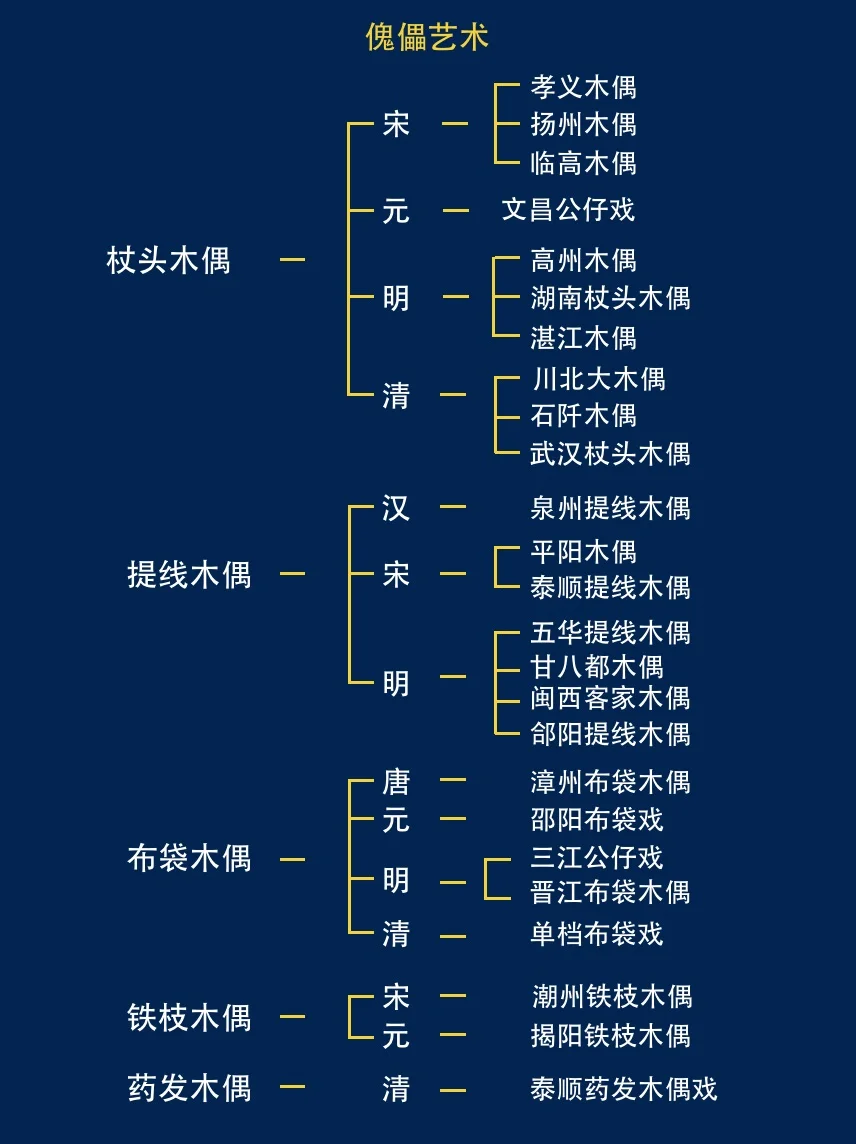

而到了元明清后,傀儡戏就主要以提线木偶、杖头木偶和布袋木偶为主,深入到民间各个地方去了。

🔸如今在非遗名单中,杖头木偶占比很大。源自宋代的孝义木偶简洁粗犷;扬州木偶细腻传神,临高人偶特色浓郁。

而后元代的文昌公仔戏雕工繁杂;明代高州木偶可眨眼喷火;湖南杖头木偶活灵活现,湛江木偶戏唱腔多样。

清代有身高1米4,四只灵活可舞刀的川北大木偶,色彩鲜艳、制作考究的石阡木偶,能表演长袖舞的武汉杖头木偶等。

🔸提线木偶也发展颇丰,泉州提线木偶继承唐宋雕刻;平阳木偶主打造型别致;泰顺提线木偶采用粉彩工艺;

五华提线木偶凸显高大身形;甘八都木偶保留原始特性;闽西客家木偶以杂木雕头,竹笼为身;郃阳提线木偶立北方提线木偶代表。

🔸布袋木偶戏是表演者直接用五指控制的戏剧,节奏明快、迅速有力,以武戏见长。

早在唐宋时期,便有漳州布袋木偶,精雕细刻、着色沉稳,不失地方特色。

元末的邵阳布袋戏也称扁担戏,因为加之舞台的全部行头都可以用一根扁担挑起,非常方便。

明代三江公仔戏头部用木雕刻,栩栩如生;晋江布袋木偶戏分工细致,动作传神,尤擅长文戏。

清朝的单档布袋戏仅一人控制,手脚和嘴巴并用,实现表演、奏乐同行,堪称木偶戏的活化石。

🔸此外,还有由皮影戏演化而来,三支铁丝控制的铁枝木偶,以揭阳和潮州两地闻名。

以及泰顺药发木偶戏,通过烟花和木偶戏结合,呈现出火光穿梭,惟妙惟肖的效果。

木偶从随葬品,到丧家乐、杂技百戏,再到传统戏剧,完成了人们对生命的观念转变,也留下了关于自身,神秘、奇幻又美丽的艺术传说。