大河报·豫视频记者蔡君彦

捐献造血干细胞救人后,周建文返岗坐诊

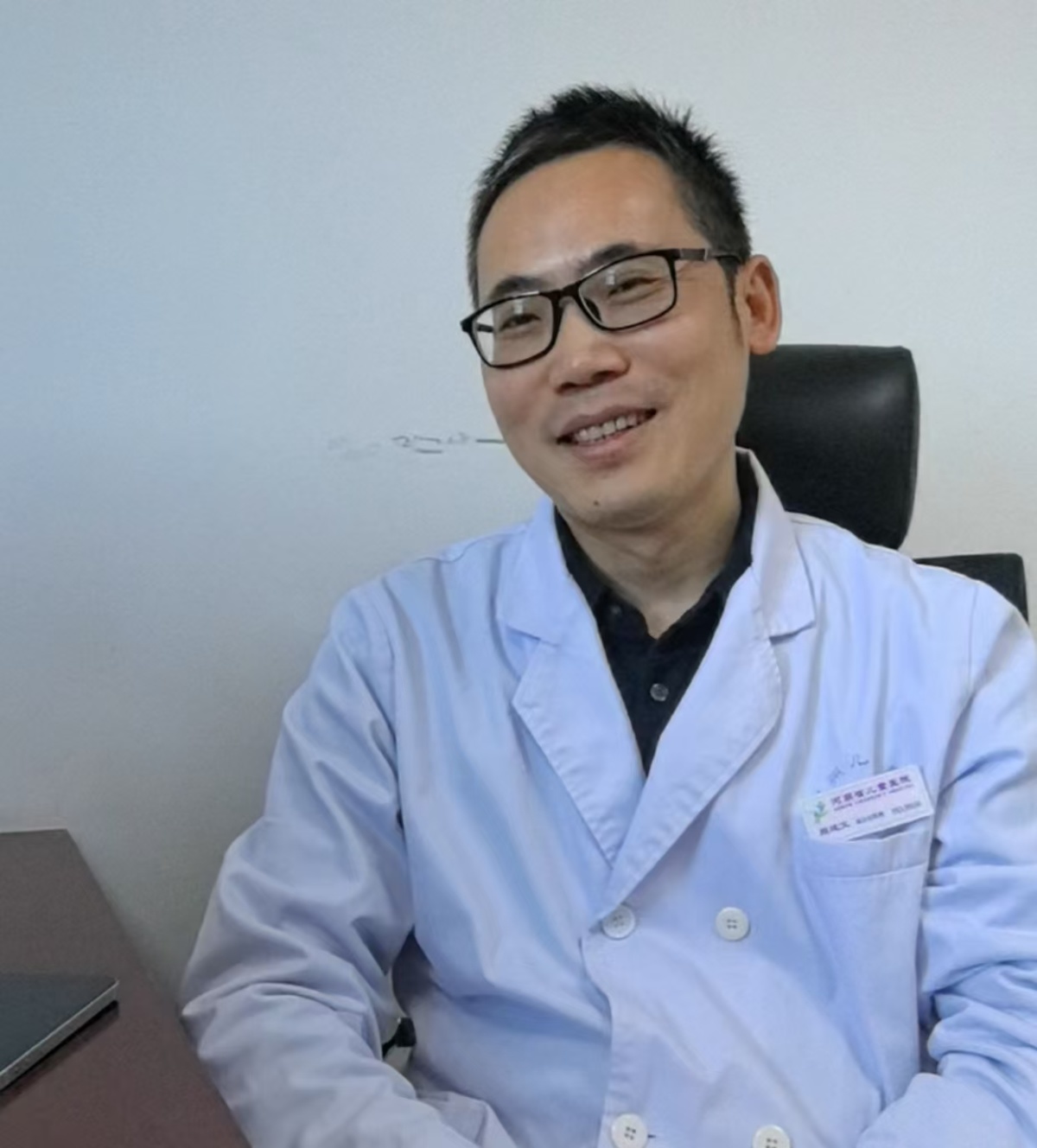

11月19日上午,河南省儿童医院血液肿瘤科4诊室的门开了又关,关了又开,不断有患者和家属前来问诊。身着白大褂的副主任医师周建文从早上7时50分到诊室,一直忙到中午12时10分,共接诊了25个病人。

此时,距离他在省肿瘤医院完成造血干细胞捐献,仅过去了48小时。这位本应遵医嘱休息15天的“捐献者”,火速回归“医者”。

捐献后火速返岗:他一上午接诊了25位血液病患儿

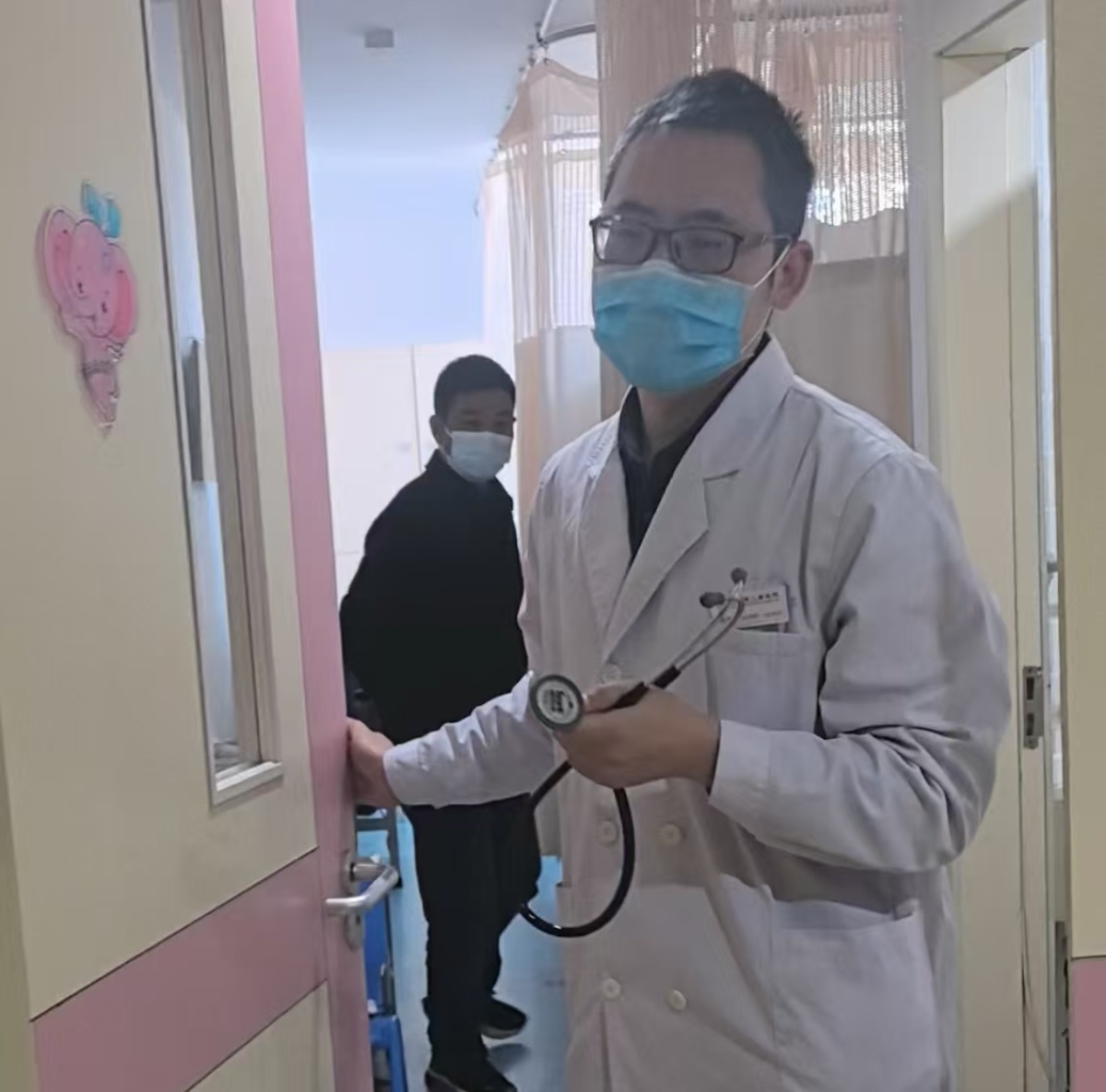

上午9时许,记者在周建文坐诊的诊室外看到,有多位患儿及其家属在等候叫号,排队就诊。这些患儿大多防护严密,有的戴着口罩加面罩,化疗后脱发的孩子则戴着小帽子,捂得严严实实。

诊室内,周建文正忙着挨个接诊,他和家属详细沟通,认真查看检查报告、询问病情变化,叮嘱注意事项,声音很温和。

诊室门口电子屏的医生介绍显示,周建文擅长儿童淋巴造血系统常见病的诊治及并发症的处理,尤其是各种淋巴瘤及儿童长期不明原因发热、淋巴结肿大的诊断、鉴别诊断及治疗。周三全天、周五上午、周六全天坐诊。

来找周大夫就诊的患者大都是18周岁以下的血液病患者,都是“大病”,有的孩子正和病魔“斗争”,有的经过化疗、免疫治疗或造血干细胞移植后状态挺好,不过,一旦出现咳嗽发烧之类的症状,都格外小心,赶紧来复诊。

“我们原计划周六来复查,听说周大夫有事请假了,周三坐诊,就赶紧带着孩子过来了。”陪儿子前来就诊的一位妈妈说,她原以为周大夫因为私事请假,一打听,才知道去捐献造血干细胞救人了。

11月17日中午,周建文顺利完成造血干细胞捐献,帮助一位素不相识的血液病患者重燃生命希望,成为河南省第1600例非血缘关系造血干细胞捐献者。早在2006年,他在郑州大学医学院求学时加入中华骨髓库,时隔19年后,有机会捐献“生命种子”救人。

为了这次捐献,他从11月13日起每天早晚注射动员针,共注射9次,其间虽出现过肌肉酸疼、乏力等反应,但采集后身体并无明显不适。“医院工作性质比较特殊,最近病人有点多,而且多数病人是提前在网上预约的号,我得尽快回来。”他19日火速返岗,上午一共接诊了25位血液病患儿。

“我觉得状态还可以。”周建文告诉记者,在家休息一天后,他已经没有任何不舒服的感觉。

患者家属纷纷点赞:很佩服周大夫“有大爱”

上午坐诊结束,顾不上吃中午饭,周建文快步直奔医生办公室,准备查房。

途中,他开心地说,这几天,好多同学、同事和朋友看到他捐献造血干细胞救人的消息后,纷纷联系询问怎样加入中华骨髓库,他逐一认真回复:去无偿献血的地方就可以申请加入,采集8毫升血样就可以了;想捐献造血干细胞救人,前提是和患者配型成功。

到医生办公室后,周建文拿了听诊器,转身快步开始查房。他详细询问了几位重症患儿的病情变化,见一位患儿的妈妈愁眉不展,特意宽慰对方:放心!孩子会好起来的。

“周大夫好几天没来查房,起初我们还纳闷呢!患者家属有一个微信群,好多人都在问,后来护士说周大夫去捐献造血干细胞救人了,大家都为周大夫点赞!我也很佩服他,觉得他很有大爱!”患儿家长黄先生说,他6岁的孩子罹患淋巴瘤,曾因化疗后骨髓抑制出现感染性休克,多亏周大夫的专业救治才转危为安,“他很专业,看问题很准,我们有啥问题,也习惯找他咨询。”

周建文的办公桌抽屉里,时常会备有棒棒糖或小玩具——这些是他的“哄娃神器”。

这位有着13年临床经验的血液肿瘤科医生,目睹过太多血液病患者及家属的挣扎与期盼,心疼患者小小年纪就要承受病痛折磨,也深知患儿家长的不容易,同时,他也相信这些孩子扛过这道坎儿后,将来心智、身体都不会比正常孩子差。

为了激励孩子们勇敢地配合治疗,周建文练就了一套哄孩子的方法,主打就是爱心和耐心。他跟稍大点的患者沟通时,多在语言上鼓励;对小一点的孩子,除了哄还会送棒棒糖、送玩具,“跟患者沟通,就是像对自己家孩子一样,有些时候比对自己家孩子更有耐心。”

当大夫的成就感:4岁小患者移植后状态挺好已上学

说到白血病之类的血液病,很多人都认为凶险、可怕。现如今,随着医疗技术的不断发展,人类在与血液病的斗争中,稳操胜券的把握越来越大。

周建文说,对儿童恶性血液病来讲,通过化疗、靶向药物及免疫治疗等系统科学的治疗手段,约90%的孩子可以达到持续缓解、长期无病生存这样的效果,其余约10%难治复发的恶性血液病患者,需要进行异基因造血干细胞移植来治疗。

他印象最深的是一位4岁多的重型再生障碍性贫血患儿,药物治疗效果不佳,患儿的父亲患有乙肝不适合作供者,急需非血缘关系造血干细胞移植。

“第一次在中华骨髓库没找到合适的配型,期间孩子又出现了严重的感染、反复的鼻出血以及消化道出血,家长特别担心,日夜守护,我们作为大夫压力也很大,毕竟面对的是孩子的生命。”周建文说,万幸的是,经过治疗孩子的状态明显好转,大概1个多月后第二次在中华骨髓库检索,终于为孩子找到合适的配型——带来希望的,正是在此期间入库的一位志愿者。

这位志愿者也很给力,快速进行了高分辨配型、体检,及时为小患者捐献了“生命种子”。患儿进行造血干细胞移植后,效果特别好,“移植两三年了,孩子定期体检、查血常规都挺好,已经上学了。”周建文感慨道,不管是通过常规治疗手段还是造血干细胞移植,能把患者救治好,作为医生都倍感欣慰,“这就是我们当大夫的成就感,这种成就感比很多东西都重要。”

“对这些等待移植的重症血液病患者而言,能在中华骨髓库找到合适的配型,真的意味着有了活着的希望。”周建文说,当然,并非每个小患者都能如此“幸运”,他最痛心的,莫过于一些小患者等不到合适的配型,备受煎熬,甚至失去了年幼的生命。

亲身经历造血干细胞捐献后,他希望自己的行动能让更多人了解造血干细胞捐献,消除认知误区,更希望能有更多人加入中华骨髓库。因为,每多一个人入库,对等待移植的患者而言,就多一份希望。

“这段特殊的经历也在提醒我,医学不仅是科学,也是奉献,治病救人不仅是在诊室或者病房,也可以是某个善意的选择。”周建文表示,用一份“生命种子”传递温暖和希望,守护生命,每个人都有机会。