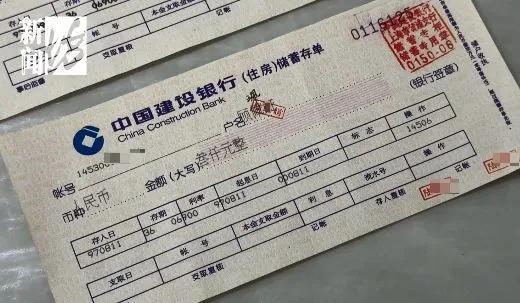

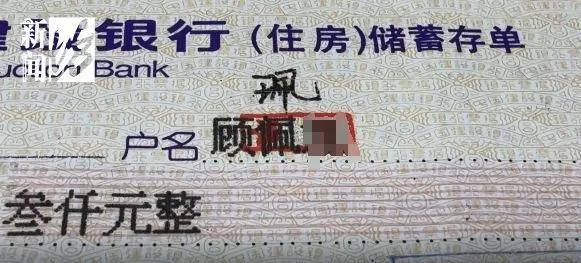

上海阿姨傻眼:存了近30年的钱,找不到、提不出!到底哪里出了问题? 近日,上海市民顾女士的故事引发了广泛关注,也让我们不禁开始反思:在这个数字化、信息化飞速发展的时代,为什么还会出现“老存单”变成“难题”的尴尬局面?一张1997年的定期存款单,曾是那个年代最普通不过的金融凭证,却成了如今“取款难”的导火索。这背后,隐藏着我们对金融体系信任的考验,也折射出一些令人担忧的“制度盲点”。 顾女士的经历并非个例,而是许多老存款持有者的共同心声。我们习惯了线上操作、手机银行的便利,却忽略了那些存放在银行柜台、纸质存单的“旧账”。银行的工作人员告诉她,存单时间太长,需要后台核实信息才能办理取款。这本无可厚非,但令人震惊的是,三个月过去了,顾女士依然没有得到任何明确的答复。这究竟是流程繁琐,还是制度缺陷?是人为疏忽,还是信息孤岛的无声呐喊? 更令人深思的是,银行作为金融的守门人,理应保护客户的权益和信任。然而,在这场“老存单”风波中,似乎变成了“技术与制度的夹缝”。一张存单,承载的不仅是资金,更是一段记忆、一份信任。可是,当制度变得繁琐、信息无法互通,信任就开始被侵蚀。这不仅仅是个案,更折射出我们对“老旧资料”的疏忽,以及制度对变革的迟缓。 面对这样的困境,我们不禁要问:金融体系是否还应有更人性化的设计?是否该有一套便捷、透明的“老存单”处理机制?毕竟,金融的本质是服务人民,而不是制造“门槛”和“障碍”。这场“存单难题”,其实是一面镜子,映照出我们对“信任”与“效率”的平衡还远未到位。 作为普通人,我们希望看到的是:制度的优化,技术的升级,和对老客户的关怀。我们期待一个既安全又便捷的金融环境,让每一份存款都能在需要时,轻松取出。毕竟,金融的最终目的是让生活更美好,而不是成为“难以逾越的壁垒”。 顾女士的故事,或许只是冰山一角,但它唤醒了我们对“信任”的重视。希望有关部门能正视这些“老存单”的困境,推动制度创新,让“老存单”不再成为“难题”。让我们共同期待:在未来的金融世界里,每一份存款都能“随时随地,安心取出”。这不仅是对顾女士的尊重,更是对每一个普通人的承诺。热点话题 取钱理由