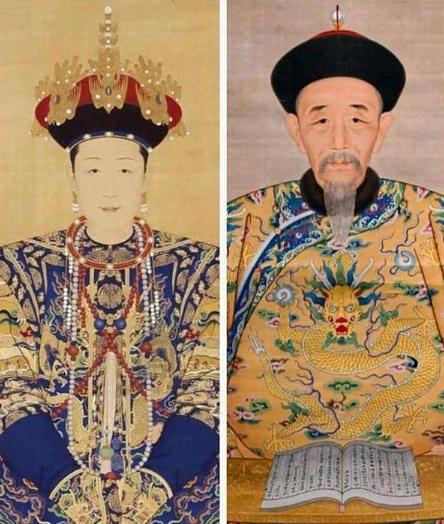

清朝皇室非常看重出身,康熙却为什么选一个“下人之女”为皇后? 提到清朝后宫,很多人第一反应就是“拼家世”。选秀时旗籍、门第、父兄官职样样都是硬指标,顺治的废后因是多尔衮亲侄女被废,乾隆的继后乌拉那拉氏能上位全靠家族根基,就连晚清的慈禧,也得靠着叶赫那拉氏的名头才能站稳脚跟。 可在康熙朝,却出了个“例外”——孝恭仁皇后乌雅氏,这位被后世戏称“下人之女”的妃嫔,最终竟成了康熙的第四位皇后,这背后藏着远比“爱情故事”更复杂的帝王智慧。 先说说乌雅氏的“寒微出身”到底有多“寒”。根据《清史稿》记载,她是满洲正黄旗包衣出身,父亲威武只是个正三品的护军参领,放在人才济济的八旗勋贵里,连“中等门第”都算不上。 清朝的“包衣”虽然不是普通奴才,但本质上是皇室的“家奴”,内务府选秀时,包衣秀女和八旗秀女走的是两条路子,前者入宫多做宫女,能被皇帝看中侍寝已是万幸。 康熙十四年乌雅氏入宫时,连个正式封号都没有,只能算“庶妃”,和当时已经是皇后的赫舍里氏(索尼孙女)、贵妃钮祜禄氏(遏必隆之女)相比,简直是云泥之别。 可谁能想到,就是这样一位“奴才出身”的女子,却成了康熙后宫的“生育冠军”。从康熙十七年生下皇四子胤禛(雍正帝)开始,短短十年间,她先后为康熙诞下三个阿哥、三个格格,其中就包括后来手握重兵的皇十四子胤禵。 在医疗条件落后的清朝皇室,子嗣繁茂本身就是“硬实力”,尤其是康熙早年经历过皇子夭折的痛苦,嫡长子承祜、次子胤礽(赫舍里氏所生)也曾多次病危,乌雅氏能稳定生育健康的皇子,自然让康熙对她另眼相看。 更难得的是,她从不因生育邀宠,《清列朝后妃传稿》记载她“性温顺,事圣祖以孝谨闻”,面对其他高位妃嫔始终恭谨谦逊,这种“不争”的姿态,恰恰戳中了康熙对后宫的期待。 很多人不知道的是,康熙选后从来都不是“恋爱脑”,前三位皇后的册封都藏着明确的政治考量。 元后赫舍里氏是孝庄太皇太后敲定的,目的是拉拢索尼家族制衡鳌拜;继后钮祜禄氏出身八大姓之一的钮祜禄氏,册封时正值三藩之乱,康熙需要借助她家族的军事力量稳定军心。 第三位皇后佟佳氏是康熙的表妹,父亲佟国维是康熙的肱骨之臣,册封她是为了巩固佟氏外戚的支持。 可到了康熙中后期,朝局早已今非昔比——鳌拜被擒,三藩平定,八旗勋贵的势力逐渐被皇权压制,康熙此时更需要的是一位“不给朝廷添麻烦”的皇后。 乌雅氏的“出身短板”,恰恰成了她的“政治优势”。没有强大的家族背景,意味着她不会像前几任皇后那样成为外戚干政的跳板,更不会卷入皇子夺嫡的漩涡。 康熙晚年,九子夺嫡愈演愈烈,佟佳氏、钮祜禄氏等名门之后的妃嫔,或多或少都和某派皇子有牵连,唯有乌雅氏始终保持中立。 即便她的两个儿子胤禛和胤禵分别是夺嫡的核心人物,她也从没有利用后宫身份为儿子铺路,这种“拎得清”的态度,让康熙对她极为信任。 康熙二十年册封她为德妃时,特意下旨将她的家族从包衣抬入正黄旗,既给了她体面,又没让其家族势力过度膨胀,这份拿捏堪称帝王权术的典范。 不过要说明的是,乌雅氏的“皇后”身份是死后追封的。康熙在世时,她的最高位分是德妃,但这并不影响她的实际地位。 永和宫作为她的寝宫,常年由康熙亲自过问修葺,她生病时康熙甚至会暂停朝政探望,这份待遇在后宫中极为罕见。 雍正即位后,之所以坚持追封母亲为皇后,除了孝道,更重要的是想借“抬高母家”来巩固皇权。 乌雅氏家族此时已成为正黄旗望族,雍正通过追封皇后、将乌雅氏全族抬旗等举动,迅速拉拢了这支新兴的八旗力量,同时也向天下证明自己的“正统性”。 乾隆、嘉庆两朝对她的谥号不断追加,最终形成长达十九字的全谥,也从侧面印证了这位“下人之女”在清朝皇室中的特殊地位。 回看乌雅氏的一生,与其说她是“康熙打破规矩的选择”,不如说她是康熙权衡利弊后的“最优解”。 清朝皇室看重出身,本质上是为了借助外戚力量稳定政权,而当皇权足够强大时,“品行端正、子嗣兴旺、无党无派”就成了更重要的标准。 乌雅氏用三十年的恭谨隐忍,从一名包衣秀女走到皇后之位,既见证了康熙朝的盛世变迁,也诠释了后宫生存的终极智慧——比起家世背景,能契合帝王的政治需求,才是最稳固的“靠山”。 这或许就是历史最有趣的地方,看似反常的选择背后,往往藏着最现实的答案。