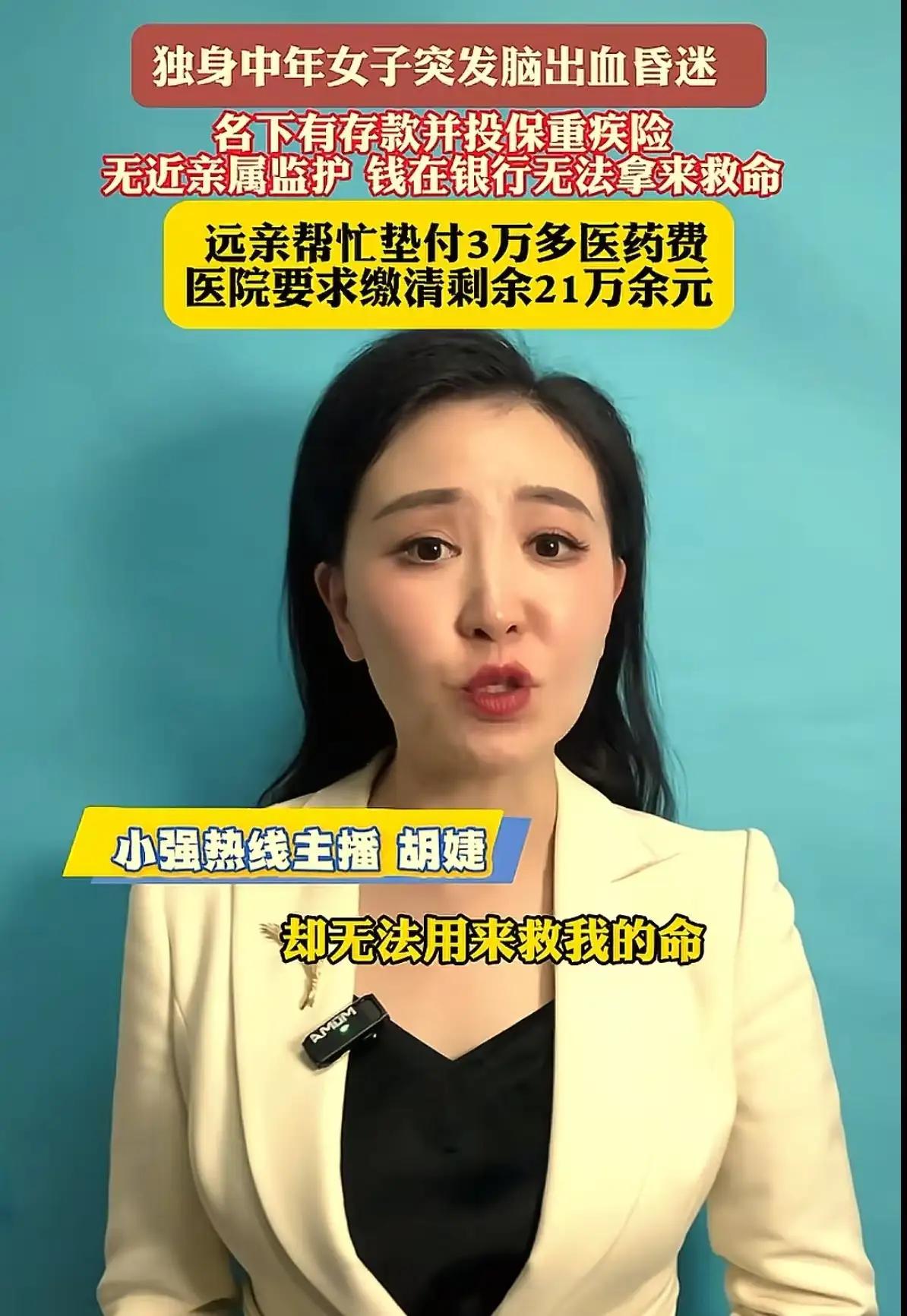

这是一场令人扼腕叹息的“人性与制度的角力”,也是现代社会中我们每个人都可能面对的“无声危机”。在这个快节奏、高压力的时代,似乎“金钱”变得比生命还要重要。可是,谁又曾想过,明明手中握有存款,却因为制度的限制,无法用来挽救一条生命?这不仅仅是一场个人的悲剧,更是折射出我们社会制度、法律体系、以及人性关怀的深层次问题。 上海的这位46岁的独身女子,或许平日里只是个普通的白领,或许她从未想过有一天会面临如此突如其来的生命危机。她的生命悬于一线,医护人员拼尽全力抢救,然而最令人心碎的,是她的存款——那原本可以成为她生命的“救命钱”,却因为“没有监护人”而变得“无用武之地”。银行的冷漠拒绝,保险公司的“无情拒赔”,让人不禁发问:难道在这个社会里,生命的价值竟然要用“法律规定的监护人”来衡量? 这背后,隐藏着多少制度上的漏洞与伦理的困境?在现代社会,个人的财产自主权早已被法律保障,但当个人变得“无行为能力”时,谁来代表她的权益?没有近亲,没有监护人,她的财产就像一座孤岛,成为“死水一潭”。银行的拒绝,保险的拒赔,似乎都在告诉我们:在这个制度设计下,生命的价值被“冷冻”在了法律的框架里,变成了一个“无法动用的资产”。 然而,细细想来,这正是制度与人性之间的巨大鸿沟。我们是否应该反思:在这个以“财产”为核心的社会中,是否存在一种更为人性化的保护机制?如果一场突如其来的灾难可以让我们明白,生命的价值远远超出金钱的范畴,那么,制度的缺陷又该如何修补?我们是否可以期待,一个更加温暖、更加人性化的社会制度出现,让每一个人在危难时刻都能得到应有的尊重和帮助? 这件事情也引发了公众的广泛关注和激烈讨论。有网友说:“生命无价,可制度却在冷漠中变得无情。”有人感叹:“我们习惯了用金钱衡量一切,却忽略了最基本的人性关怀。”也有人提出:“这不只是个人的悲剧,更是制度的失灵。我们需要一场关于生命价值的深刻反思。” 其实,很多时候,我们都在期待社会能给出一个答案:当有人陷入危难时,制度能不能变得更有人情味?银行能不能在关键时刻打破“规矩”,用一份善意来挽救生命?保险公司能不能在合理范围内,展现出应有的责任感?这些问题,关乎每一个人的未来,也关乎我们这个社会的温度。 在这个充满挑战的时代,我们更需要反思:生命的价值究竟在哪里?制度的设计是否真正体现了“以人为本”的理念?每个人都希望生活在一个有温度的社会里——一个在关键时刻,能让“生命优先于一切”的社会。或许,只有当我们每个人都开始关注“制度背后的人性”,这个社会才能变得更加温暖,更加公平。 这起事件,让我们看到了制度的冷漠,也激发了我们对人性光辉的期待。它提醒我们,每个人都可能成为那个“突发危难”的人,而我们能做的,就是在制度的空隙中,努力为生命争取更多的尊重和保障。让我们共同呼吁:制度的改革,需要的不仅仅是法律条文,更是对生命价值的深刻理解和尊重。只有这样,未来的社会,才能真正成为一个“生命至上,温暖相伴”的大家庭。?社会公平性 社会竞争法则