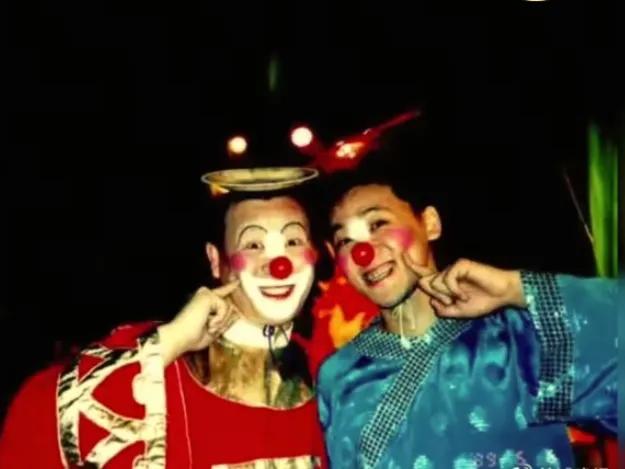

刻在几代人记忆里的杂技绝活,是李春来的高光时刻 80 年代的夏夜,多少家庭围坐一台黑白电视,就等姜昆在春晚舞台上高声报幕:“有请杂技小丑演员李春来登场!” 那个穿花衣裳、扮鬼脸的身影,用惊险又诙谐的表演,给物质与精神都显匮乏的年代,注入了最纯粹的欢乐。 1947 年出生的李春来,自幼受民间杂技熏陶,12 岁正式拜师学艺,专攻杂技小丑方向。不同于传统杂技的严肃炫技,他要兼顾 “硬功夫” 与 “喜感”,背后是常人难以想象的付出:为练顶碗,他顶着瓷碗站桩、旋转、下腰,一天练满 8 小时,碎碗堆起来能装满半只木箱,额头磨出的茧子厚了一层又一层;练转碟时,手指被冰凉的碟杆磨得脱皮出血,缠上纱布继续练,只为找准彩碟翻飞的节奏;为设计一个笑点,他跑遍街头巷尾观察民间艺人的诙谐神态,对着镜子反复琢磨表情、动作,甚至把生活里的趣事融入表演,让杂技小丑不再是单纯的 “配角”,而是能独当一面的 “欢乐主角”。 1984 年央视春晚的舞台,成了李春来艺术生涯的高光时刻。他带来的《小丑顶碗》堪称传世经典:头顶 8 只彩色瓷碗,时而原地旋转 360 度,时而下腰贴近地面,甚至加入模仿小猴子挠痒、小猪打滚的滑稽桥段,碗却始终稳如磐石,没有一丝晃动;表演高潮时,他突然故意做一个 “失手” 的假动作,吓得全场观众屏住呼吸,随即又稳稳接住碗,对着镜头挤眉弄眼,引得全场哄堂大笑,掌声持续了近半分钟。这场表演不仅成了当年春晚的 “名场面”,更被收录进杂技教学教材,成为后辈学习 “技巧与喜剧融合” 的范本。 除了春晚,李春来的身影还活跃在全国大大小小的舞台上。80 年代末的全国杂技汇演中,他凭借《小丑转碟》拿下金奖,10 余只彩碟在他指尖、肩头、手臂间灵活流转,配合着欢快的音乐节奏,把 “险、奇、趣” 展现得淋漓尽致;在基层庙会表演时,他不顾烈日暴晒或寒风刺骨,总是提前到场和观众互动,用接地气的玩笑话拉近距离,哪怕舞台简陋,也始终拿出最佳状态,让挤在人群里的大人小孩都能笑得前仰后合。那些年,他的表演磁带传遍大江南北,不少家庭的收录机里,都存着他表演时的笑声与喝彩声。 作为杂技小丑艺术的传承人,李春来从未吝啬分享。晚年他受邀担任多家杂技学校的导师,不仅手把手教徒弟顶碗、转碟的核心技巧,还把自己多年总结的 “笑点设计心法” 倾囊相授:“小丑的笑不是瞎闹,要懂观众的心思,在最惊险的时候加笑点,在最平淡的时候添趣味。” 他带徒弟时格外严格,一个顶碗动作练不好就反复打磨,一个表情不到位就亲自示范,却也总在徒弟受挫时温和鼓励:“杂技没有捷径,但只要你爱它,它就会给你回报。” 在他的悉心教导下,30 多名弟子先后在国内外杂技大赛中获奖,其中不少人接过了 “杂技小丑” 的接力棒,继续把欢乐带给更多人。 李春来的艺术生涯里,还藏着不少温暖细节。他曾为山区孩子义演数十场,把演出收入捐给希望工程;遇到家境贫寒的杂技好苗子,他主动承担学费和生活费,亲自带在身边教导;即便到了 70 岁高龄,他还坚持参加公益演出,说 “只要观众还愿意看,我就愿意演”。这些不为人知的善举,让他不仅是技艺精湛的艺术家,更是温暖纯粹的 “老艺人”。 2025 年 11 月 14 日,这位 78 岁的杂技小丑艺术家与世长辞。那个曾用笑声填满岁月的身影虽已远去,但 1984 年春晚的经典瞬间、庙会上的热闹表演、课堂上的谆谆教诲,还有那些在匮乏年代里治愈人心的欢乐,永远刻在了几代人的记忆里。 他用一生坚守,让杂技小丑这门艺术焕发独特魅力;用纯粹的热爱,为一个时代留下了最温暖的笑声印记。感谢李春来,曾用数十年的执着与付出,照亮了无数人的岁月。 👉 评论区留个脚印:你小时候追过李春来的春晚 / 庙会表演吗?看过扣 1,没看过扣 2 信息来源:央视新闻客户端关于李春来艺术生涯、春晚经历及逝世的报道 网络截图