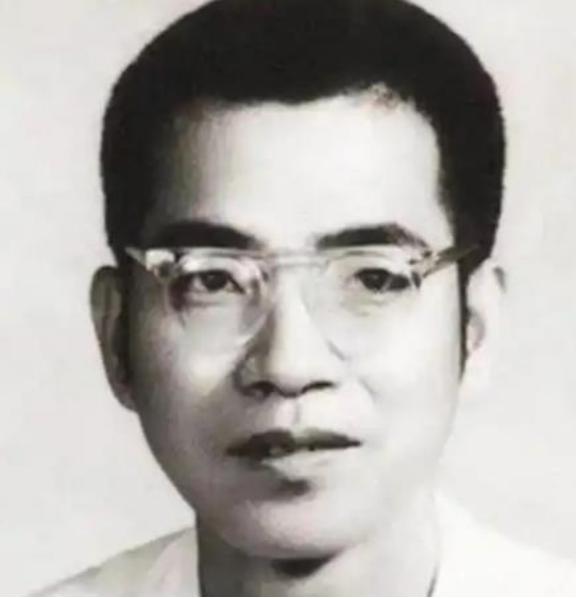

1953年,陈景润毕业后分到北京四中教书,学校却因口齿不清辞退他。之后他摆摊租书,艰难度日。然而一个人的出现,却让他得到了去厦门大学工作的机会。 新中国成立没几年,一个福建小伙子满腔热血,背起行囊北上京城,梦想在讲台上教书育人。可谁知,刚站上四中的讲台没多久,就因为说话带点家乡味儿,学生听不清,学校直接给了他张停职通知书。失业了,回了家,只能靠街边摆摊租书过日子。那段日子,穷得叮当响,可数学这事儿,他一刻没放下。直到一个人突然出现,拉他一把,命运就这么拐了个弯儿。这背后,藏着多少不为人知的坚持和机缘? 陈景润这位1933年出生在福州的数学小子,家里条件一般,但脑子里总转着数字和公式。新中国一成立,教育机会多起来了,他抓住机会,1950年考进厦门大学数理系。那三年本科,学得扎实,尤其数论这块儿,老师们都看得出他的底子厚。1953年夏天毕业,分配名单下来,他被派到北京四中当数学老师。 可现实总有磕绊。到四中没多久,问题就出来了。他的福建口音重,讲课时学生们听不大懂。学校安排他教高一数学,本来公式写得板正,可一开口,家长们就开始投诉,说孩子跟不上。教研组开会,主任直截了当,说教学方法得改改。他试着调整,晚上多练普通话,备课改教案,可口齿这事儿,一时半会儿改不了。1954年春天,学校下了通知,因适应教学工作困难,停职回乡养病。说白了,就是辞退。二十出头的年轻人,就这么失业了。 回福州老家,日子一下子紧巴巴起来。家里姐姐和两个弟弟等着吃饭,他得想办法养家。没工作,只能南街街角摆摊,卖点香烟,租些小人书和小人书。摊位小,生意淡,一天下来,赚不了几个钱。白天守摊,晚上借图书馆的书,抄公式研究数论。纸贵,他就用废报纸算题。雨天也得顶着,淋湿了衣服,继续想数学问题。那时候,国家正号召知识分子投身建设,可他这情况,搁谁身上都得咬牙扛着。 摆摊的日子持续了快一年,1955年2月,一个寒冷的雨夜,敲门声响起。门外是厦门大学校长王亚南。这位校长早年就认识陈景润,知道他大学时成绩拔尖。听说他在北京的遭遇,王亚南从厦门赶来,直说厦大需要这样的人才。陈景润就这样回了母校。可学校没让他上课,考虑到他的特点,王亚南安排他在数学系资料室整理图书。这活儿清静,每月四十块钱,够基本开销。最关键的是,能接触最新数学资料,不用天天面对学生讲话。 资料室成了他的天地。书架上堆满中外期刊,他每天翻阅,遇到华罗庚的《堆垒素数论》,眼睛就挪不开了。这书对他影响大,他开始钻研哥德巴赫猜想,用筛法推导。1956年,厦大数学系办学术报告会,他提交了一篇改进华罗庚理论的论文。系主任看后,转给了北京的华罗庚。华罗庚一瞧,大吃一惊,马上让人联系。1957年春天,中科院数学研究所,华罗庚亲自见了这个从资料室出来的年轻人。谈完,华罗庚决定调他进所。 中科院条件虽简陋,他住的宿舍小得像间旧厕所,三平方米,一张床一张桌。可对他来说,这已经是天堂。不用愁生计,能专心搞研究。每天工作十六小时,饭都顾不上吃。1966年,他公布了哥德巴赫猜想的初步成果。1973年,经过无数次推敲,他证明了“1+2”定理。这成果一出,国际数学界轰动了。《科学通报》发了文章,英国《新科学家》杂志叫它“陈氏定理”。一个曾经被中学辞退的老师,就这么成了世界级数学家。 陈景润这辈子,路走得曲折,但每一步都踩在新中国的节奏上。王亚南的援手,不是个人情谊,而是学校和国家对人才的重视。那时候,国家正号召知识分子为社会主义建设出力,他从街头小贩到中科院研究员,靠的就是这份钻劲儿。搁现在看,这故事接地气,告诉我们,人才成长离不开集体关怀,也离不开个人坚持。数学这玩意儿,高大上,可陈景润用实际行动证明,它是为人民服务的工具。他的定理到现在,还在数论领域立着柱子,激励着一代代科研工作者。