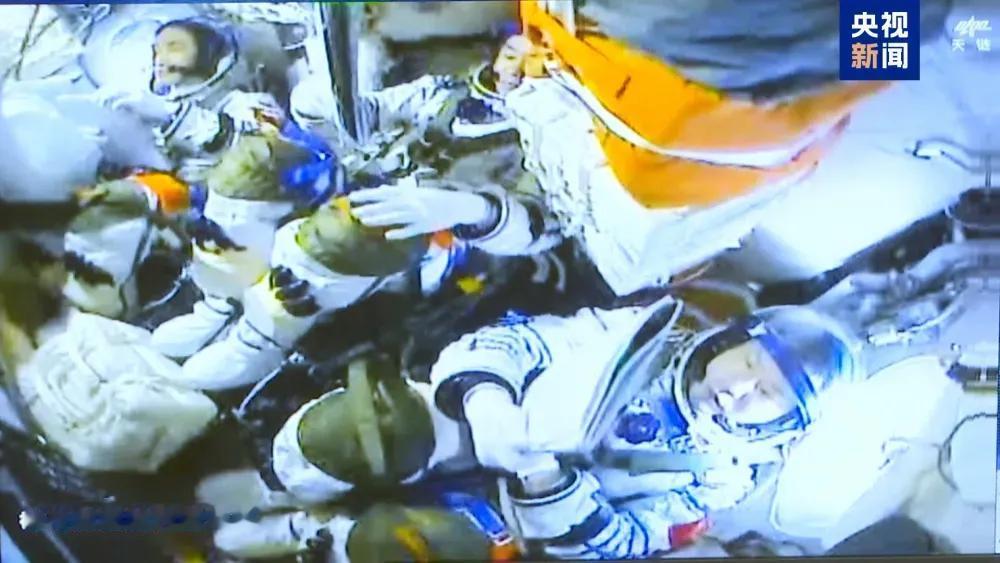

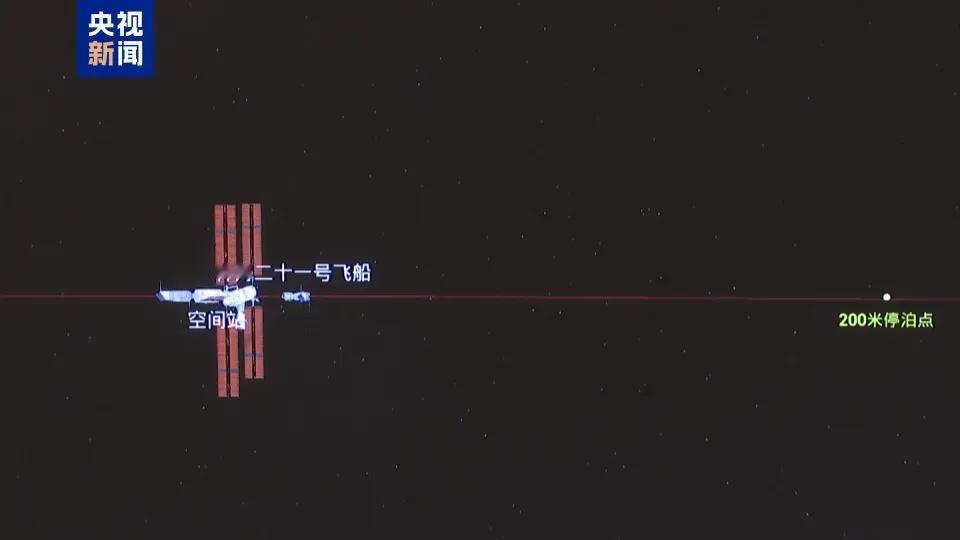

全球最快救援!仅9天时间,神舟二十号被撞出裂纹,3名航天员改乘二十一号返航,踏上了回家之路。 11月5日那天,380公里高空传来的异常信号,让全中国的航天人瞬间绷紧了神经。 而神舟二十号这次出事,没有一点缓冲,是真把航天圈都吓了一跳,飞船的舷窗被太空碎片撞出裂纹,看着可能只是条细线,但在太空领域,这就等于“红灯亮了”。 它的危险程度跟、轮胎鼓包差不多——你可以慢点开车,但你绝不能开上高速。 要知道,舷窗不是普通玻璃,它得撑住几千度高温和高速摩擦,再入大气层时稍微有点裂口,就可能让整艘返回舱在瞬间承受不了压力,出现失压甚至结构崩塌,一个后果比一个可怕。 这种东西绝对不能“凑合用”,哪怕只有一毫米的伤,也得重新评估整艘飞船的安全性。 航天员发现异常后,第一步不是慌,是照规程拍照、扫描,把裂纹的细节全记录下来发回地面。 而远处的团队马上投入工作,连夜建模型、算应力、复核数据,短短 72 小时,他们把裂纹在各种极端条件下的变化趋势都算了个底朝天,结论只有一个:不能冒险返航。 问题来了,人要回地球,靠什么?这时“发一备一”的体系就显示出价值。 神舟二十一号早在发射前就进入热备状态,所有系统全开、随时能发,不是摆设,而是实打实的备用救生飞船。 别的国家可能得临时造船、重新排队审批,而我们这套体系早就把备份当成常态安排。 救援的速度不是靠一个部门拼出来的,而是整个体系同步转动,地面团队在分析裂纹的同时,飞船调度组开始研究对接窗口;测控网计算二十一号进站的轨迹;空间站准备腾出对接口迎接新船;后勤保障组则开始检查航天员换乘流程。 每条线都压着时间跑,互相之间不用等结果,提前按流程推进,这是中国这次能做到 9 天救援的关键。 至于换乘,有人以为就是换个座位,实际上比你换辆新车还复杂。 操控习惯、按钮位置、舱内布局、物资放置,全都得重新适应。 但我们飞船的标准化程度高,这套布局航天员训练中不知道用过多少遍,临时换船一点都不乱。 中国航天坚持的一条底线就是:关键设备必须统一标准,这样关键时刻不会因为“这个按钮在哪儿”这种小问题拖后腿。 二十一号靠近空间站时,激光雷达发挥了大作用,它就像飞船的“自动泊车系统”,能自动测距、自动判断姿态,让飞船精准贴到对接口上。 哪怕二十号因为撞击导致姿态偏了一点点,这套系统也能自动修正,确保接触过程不出意外,整个对接过程干净利落,让人看着都觉得稳得不得了。 而真正让中国速度显得“稀有”的,是跟国际上的对比。 俄罗斯曾因为飞船被碎片击中,让航天员在太空足足多待了十个月;美国波音飞船出问题后,商业公司和政府扯来扯去,让两名航天员滞留九个月。 不是他们不想快,而是体系摆在那里:供应链要审批、替代飞船要排队、国际协调要开会、商业公司要算账,每一个环节都是潜在的拖延点。 中国这套救援模式为什么快?因为关键命脉都握在自己手里。 飞船、火箭、材料、软件全是自主研发,关键部件随时能生产;发射流程标准化,塔架切换最快能做到 48 小时;空间站对接口多,飞船来去不用“抢车位”;航天员训练体系扎实,应急方案烂熟于心。 这些看似不起眼的“小准备”,才是中国能拿下 9 天纪录的“底气来源”。 这次救援不仅把航天员安全带回来,还顺便把神舟二十号变成一次宝贵的研究样本,空船返航后会拆解检查,研究碎片攻击的真实影响,为未来飞船的防护升级提供直接数据。 一次撞击,变成一次进步,这才是成熟航天体系该有的思路。 外界很多人把这次救援叫“奇迹”,但对中国航天人来说,这不是突然爆发的运气,而是几十年打基础的结果。 准备越充分,太空越不可怕;体系越稳健,突发情况就越不慌,这 9 天,展现的不是中国的速度,而是中国的确定性。 说白了,飞得上去不算强,接得回来才是真本事,而中国不仅能接回来,还能接得又快又稳,这份能力,才是让全国人心里踏实、让世界同行服气的理由。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)