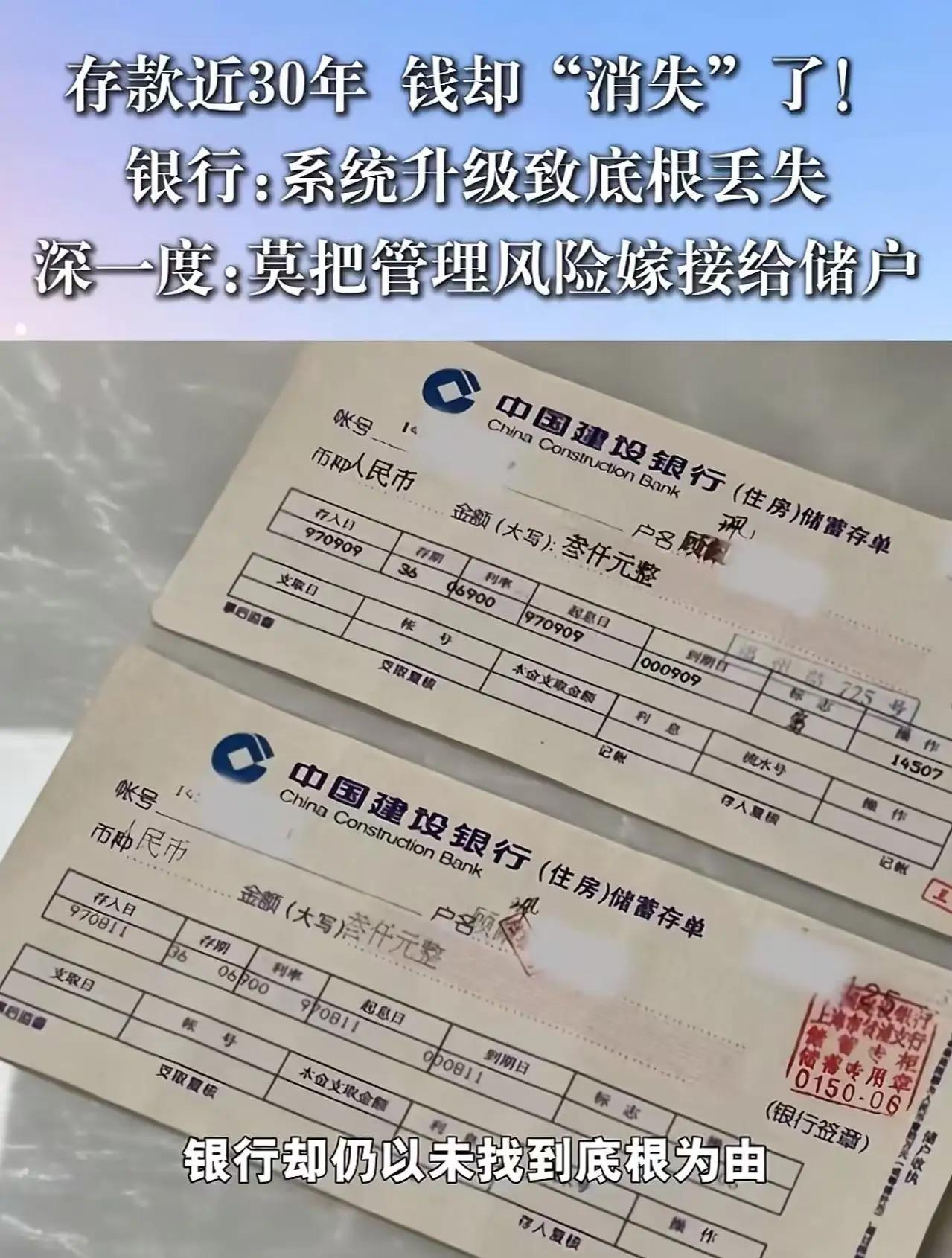

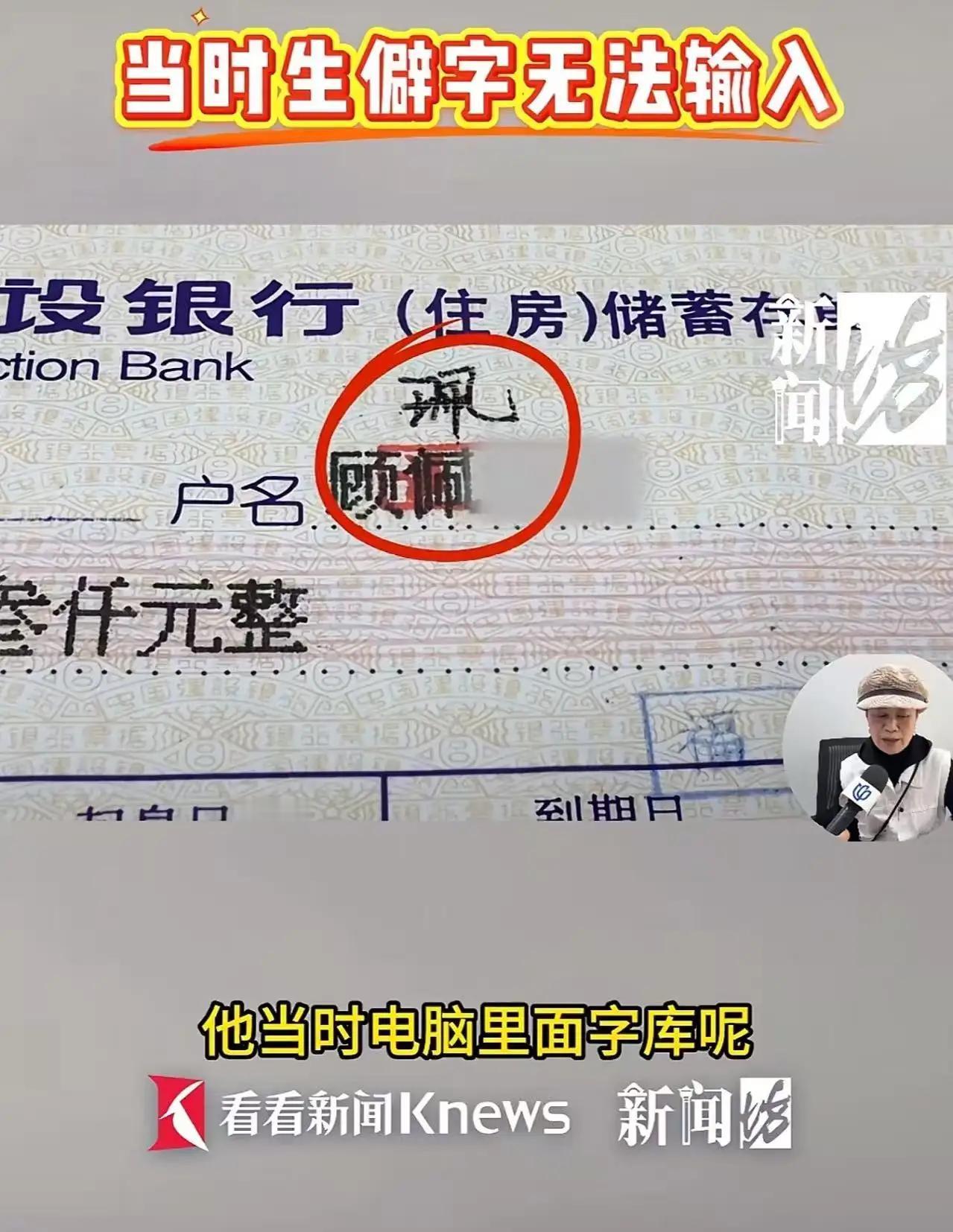

上海icon,大妈拿着两张28年前的定期存款单,去银行取钱,却被告知存单时间太长了,找不到她的存根,被拒绝取款。大妈:我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?网友:只要存单是真实的,银行就要无条件兑付,找不到存根是你银行内部的事,与储户无关! 上海的一个普通早晨,却因为一张陈旧的存款单,揭开了一场关于信任与责任的公众讨论。大妈拿着两张28年前的定期存款单,满心期待地走进银行,准备取出自己多年来辛苦存下的血汗钱。然而,迎接她的却是一场令人愤怒的“冷漠对峙”。银行工作人员告诉她:存单时间太长,找不到存根,不能取款。大妈一脸困惑:“我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?”这句话,像一记重锤,击中了许多人的心。 这不仅仅是一场简单的存款取现,更是一场关于诚信与责任的社会大考。存单作为存款的唯一凭证,难道只在银行的账本里有“存根”就能决定一个人的财产归属?大妈的坚守,反映出许多普通人对银行信用的信赖——那是几十年积累的信任,是他们辛勤付出的见证。而银行的拒绝,似乎在告诉我们:只要存根不在,存款就变成了“无主之物”。 网友们的声音此起彼伏:“只要存单是真实的,银行就要无条件兑付,找不到存根是你银行内部的事,与储户无关!”“这是对老百姓的信任的践踏!存款凭证难道还要被‘内部存根’绑架?”“银行是不是应该承担起更大的责任?不然,这样的信任还能坚持多久?”这些声音,代表着广大公众的心声——我们相信法律与规则,但更相信诚信与责任。 这件事折射出一个深刻的问题:在金融信任的基础上,银行究竟应该扮演怎样的角色?难道存单就只是一张纸,不能成为财产的合法凭证?如果银行不能兑现承诺,公众的信任将何去何从?更何况,28年前的存款单,承载的不仅是钱,更是一个家庭多年的辛勤与希望。 这场风波,也让我们反思:制度的完善是否到位?银行的责任是否明确?公众的权益是否得到保障?答案或许都在“诚信”二字上。存款凭证的法律地位,应该受到更严格的保护;银行的责任,也应不仅仅是技术上的“找不到存根”,而是要用心守护每一份信任。 我们期待,银行能用更负责任的态度,解决这类问题,让那些曾经相信过银行的普通人,重新感受到温暖和安全。毕竟,存款不仅是钱,更是千万家庭的希望和未来。信任一旦破裂,修复就需要比金钱更长久的努力。希望这次事件,能成为行业反思的契机,让“诚信”成为金融的永恒基石。