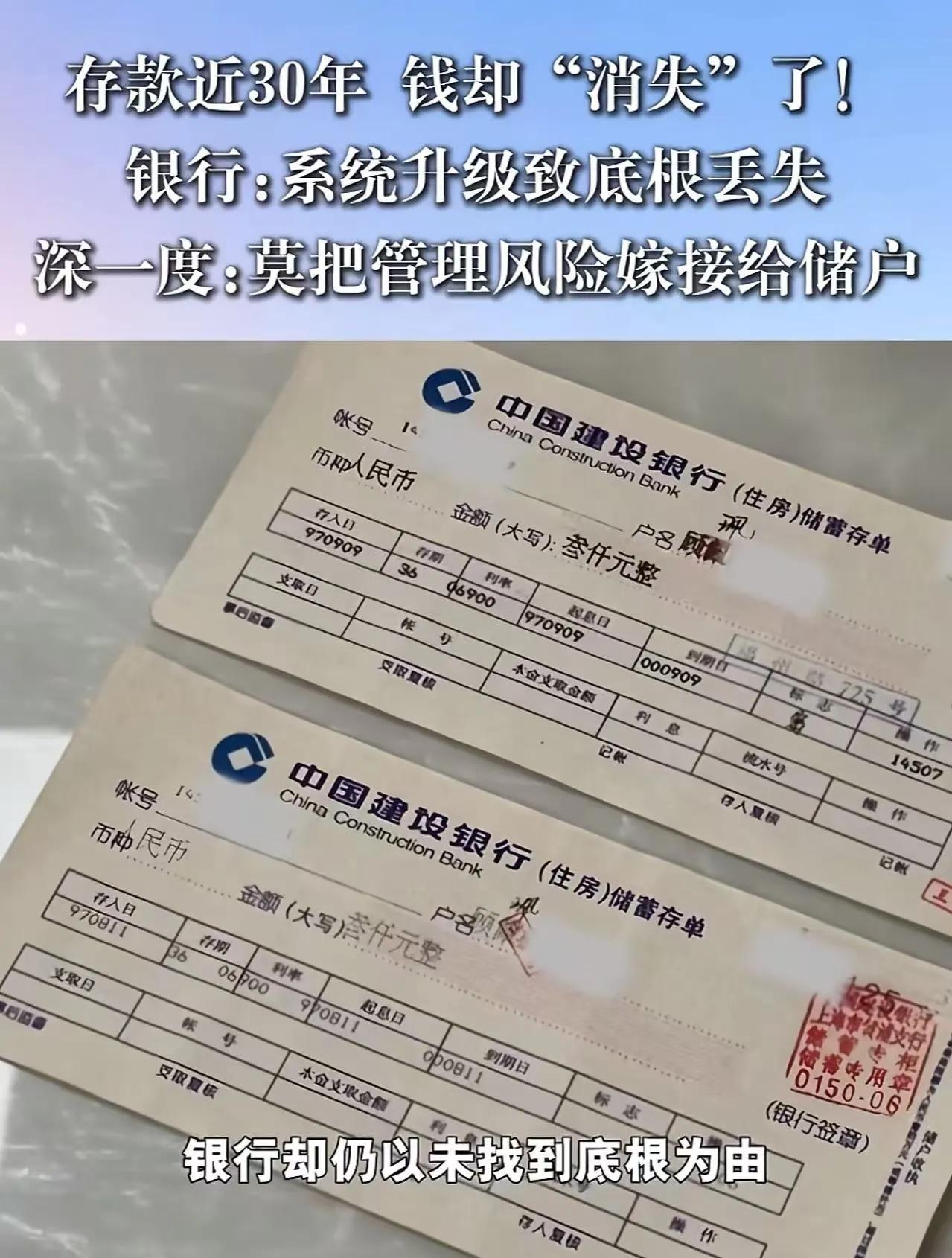

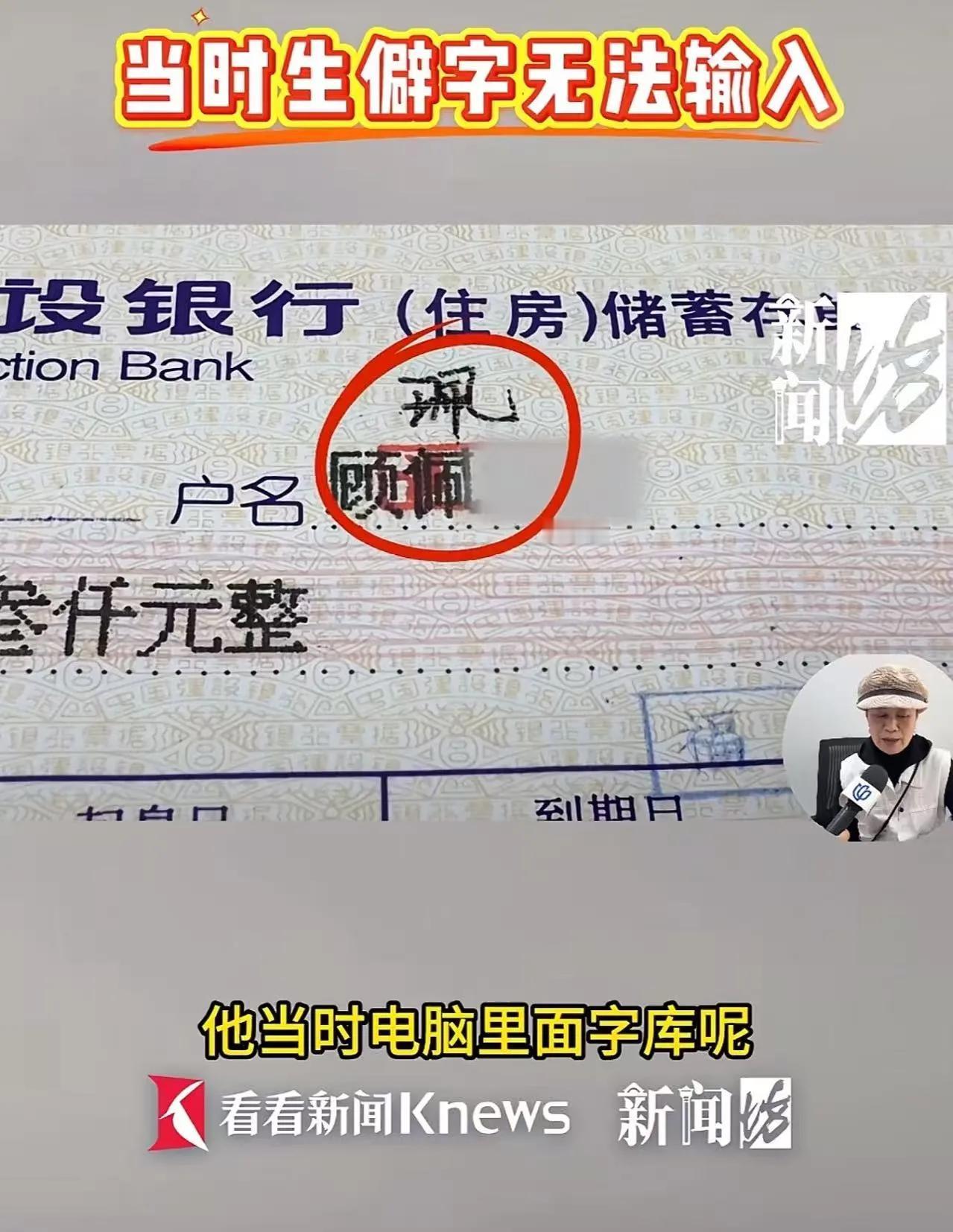

上海的这位大妈,拿着两张28年前的定期存款单,满心期待地走进银行,准备取出自己多年来辛苦存下的血汗钱。可谁曾想,迎接她的却是一场令人心碎的“冷遇”。银行工作人员告诉她:“存单时间太长,找不到存根,不能办理取款。”一句话,把她原本满怀希望的脸庞,瞬间变得苍白无力。 大妈的反驳简单而有力:“我有存单,就证明我存了钱。存根找不到,是你们银行的事,凭什么不让我取钱?”这句话,犹如一记重锤,击中了许多人的心。她的坚守,源自那份对自己血汗的尊重,也折射出一个普遍的社会问题:在现代金融体系中,个人权益到底该由谁来保障?银行的“规矩”是否合理?存款人的权益又该如何得到保障? 网友们纷纷站出来声援:“只要存单是真实的,银行就要无条件兑付。”有人说:“存单是你们银行的凭证,存根找不到,责任在银行,与储户无关。”更有人指出:“银行内部管理不善,不能成为拒绝兑付的理由,保护存款人的权益才是最基本的责任。” 这场争议背后,隐藏着深刻的人性和制度问题。银行作为公众资金的管理者,理应对存款人的权益负责。而存单,作为最基本的凭证,是存款人权益的象征。28年前的存单,见证了这位大妈多年的辛勤与信任,也承载着她对未来的期待。如今,存根丢失,却被银行以“找不到”为由拒绝兑付,这无疑是在伤害一个普通人的信任。 但更值得深思的是,银行的“存根找不到”是否真是无法解决的难题?在现代科技高度发达的今天,许多银行都建立了电子存款记录和多重备份。难道28年前的存单,真的就成了“唯一凭证”吗?如果银行内部管理疏漏,导致存根丢失,难道就可以以此拒绝支付?这不仅是不负责任的表现,更是对法律和道义的挑战。 其实,存款人权益的保护,早已成为社会关注的焦点。法律明确规定,只要存单是真实有效的,银行就应无条件兑付。这不仅是法律的底线,也是社会的道德底线。存单的“存根”虽然重要,但绝不应成为银行推卸责任的“挡箭牌”。如果银行一味以存根为借口,拒绝兑付,那就是对公平正义的践踏。 这件事情,也让我们反思:在金融交易中,信任是最重要的纽带。银行应当以诚信和责任赢得客户的信赖,而不是用繁琐的规章制度来伤害普通人的心。社会的公平正义,不能只停留在书面上,更要落实到每一个细节,每一份权益的保障上。 最后,希望有关部门能关注这位大妈的遭遇,推动相关法律法规的完善。让每一位存款人都能安心存钱,无惧“存根丢失”的担忧。毕竟,钱是血汗钱,是生活的保障,更是对未来的希望。银行应当成为守护者,而不是“挡路者”。 这场“存单风波”,不仅仅是一起个案,更是一次关于诚信、责任与权益的社会大考。愿我们都能从中汲取教训,让制度更加完善,让人性更加温暖。因为,真正的金融文明,应该是以信任为基石,以责任为底线的社会共识。